Wolfram von Eschenbach, la “pietra magnetica” del Graal e le altre “pietre” d’Oriente

Antonio Bonifacio

Seconda parte

Shambala e il Graal (Lapis exillis dicitur Origo Mundi)

“Per il Dalai Lama però Shambala è ‘un regno reale, anche se soprasensibile tra il mondo degli dei e dei demoni e di difficilissimo accesso, raggiungibile soltanto dall’asceta… attraverso complessi esercizi’”

(da Marco Baistrocchi: Agarttha una manipolazione guenoniana?)

Al termine del precedente paragrafo si è scritto che alcuni elementi peculiari presenti nella tradizione buddista e in quella bon sono condivisi con la tradizione graaliana. In particolare, nello specifico della narrazione di Wolfram, il ciclo si conclude con eventi che riguardano l’enigmatica “graal-pietra magnetica” che si ritira in un “Oriente” geograficamente indeterminato e in una località del tutto nascosta all’occhio profano, come se con questo occultamento il Graal passasse ad un “altro piano” percettivo e, per conseguenza, il medesimo si rendesse invisibile ai sensi grossolani. [1]

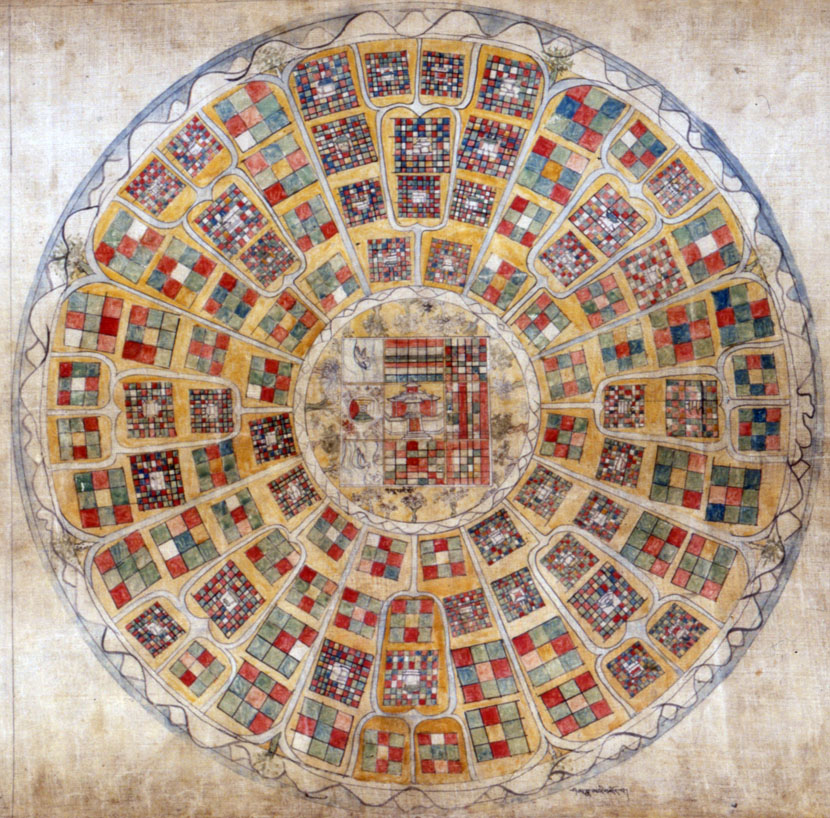

Fig. 6

Una rappresentazione del Santo Regno

Esso appare ben descritta dal testo di J. M. Riviere con queste parole: “Una prima catena circolare di alte montagne ricoperte di ghiacciai ne costituisce la difesa esteriore; inaccessibili, perdute nelle nuvole, le alte cime formano un’immensa corona scintillante intorno al Santo Regno. Esse sono invalicabili, alcuni Lama dicono che bisognerebbe avere il dono della levitazione per sorvolarle, altri affermano che certi passaggi sotterranei e segreti nei massicci montani permettono di entrare nella cerchia.”(The Shambala Pureland a Pureland kingdom where Shakyamuni Buddha appearing in his Highest Yoga form as Kalachakra taught the practice of Kalachakra. https://buddhaweekly.com/how-can-kalachakra-meditation-help-to-relieve-our-suffering-why-is-kalachakra-considered-to-be-the-highest-yoga-meditational-form-of-shakyamuni-buddha/)

L’indicazione di questo “Oriente” dovrebbe quindi abbandonare le pretese di una individuabile localizzazione geografica e sarebbe piuttosto da intendersi come “altro mondo”, “ottavo clima” o “nona sfera”, ovvero indicazioni di “luoghi” (“Terra di Nessun-dove”) che non appartengono alla nostra geografia e, per conseguenza, non possono trovarsi sulle nostre carte, semmai in esse si può trovare l’indicazione di specifici ‘nodi’ nei quali la separazione tra “materia” e “materia sottile” si fa più “evanescente”. [2]

Si rifletta nuovamente sul fatto che, per esempio, la tradizione relativa al Buddha Amithaba parla di un paradiso occidentale, indicazione che il Corbin riferisce alla particolare geosophia del mundus imaginalis e nello specifico alla località di Jabarsa,. Senza l’ausilio del mundus imaginalis non si esce dalla trappola della localizzazione sensistica che ha sicuramente imprigionato anche menti di indubbio valore impedendo loro di discernere gli eventi descritti e quindi ubicarli a una “ottava superiore” dove possono essere percepiti come realtà trasfigurata.

Per conseguenza “Oriente”, “Oriente Polare”, e “Occidente” sono parole ed espressioni da prendere per quello che sono nell’ottica della geosophia immaginale, senza pretendere di trovare ciò che cerchiamo in una qualche mappa. Una ricerca fondata sull’empiria delle coordinate geografiche e dei punti cardinali è, difatti, totalmente vacua.

La similitudine fra tradizioni diverse non fa altro quindi che sovrapporre l’indicazione di questo elemento di localizzazione della tradizione occidentale con la tradizione tibetana del Buddismo. Anch’essa indica l’esistenza di un luogo dove la “perla della conoscenza” s’è ritirata, in attesa di manifestarsi esordendo un nuovo ciclo. Il luogo “indicato” è denominata Śhambhala e, secondo uno dei massimi insegnamenti tibetani, denominato Kalacakratantra (Il Tantra della Ruota del tempo), questo è il nome di un regno “immaginale” necessariamente “occulto”, “situato” a nord dell'India, o a nord della regione himalayana.[3]

La tradizione buddista incentrata su Shambhala si sovrappone alla più antica e radicata tradizione religiosa locale bon; difatti anche in questa è identicamente conosciuta, una località “mitica” denominata Tazik (anche Wolmo Lungrig, 'Olmo lung ring) che costituisce un preciso corrispettivo allo Śhambhala buddista.

Ci eravamo arrestati, al termine del precedente paragrafo, su un significativo brano di H. Corbin in cui l’autore aveva gettato preziosi semi argomentativi per mezzo dei quali si ponevano in possibile relazione alcuni aspetti escatologici colti nel mondo celtico, nonché in quello medio ed estremo orientale, mondi che, alla luce delle sue conclusioni, rivelano di avere profonde affinità tra loro. Su questa premessa si può ulteriormente aggiustare il tiro e proporre non un mero e generico accostamento tra formali similitudini, quanto addirittura un vero e proprio rapporto di connessione tra alcuni aspetti operativi del mitraismo, colti nella sua originale espressione iranica, con la religione bon presente in Tibet antecedentemente all’affermarsi del buddismo che, d’altronde, con il bon condivide molteplici tratti e caratteristiche.

Per prendere in esame tale concreta possibilità si deve partire dalla presenza di numerosi indizi suggeriti dal predetto Coyajee che concorrerebbero tra loro a formare un convincente quadro d’insieme. Si parla dell’accostamento tra il Graal di Wolfram con l’apparato iconografico dei Misteri di Mitra e, in sostanza, con la liturgia dei predetti Misteri. La forza propulsiva di questa “religione”, intrinsecamente iniziatica e del tutto “involontariamente” missionaria, è tale da giustificare la sua presenza alla periferia di quello che sarà successivamente il mondo imperiale romano e, con ciò, la sua penetrazione in territori molto fuori dal contesto di provenienza, ambienti, questi, che si sono rivelati permeabili all’accoglimento della citata dottrina, come parimenti avverrà per quella “corrente” del cristianesimo, denominato nestoriano, che si spinse molto profondamente in Mongolia per poi penetrare fin nel cuore più profondo della Cina e che ha delle forti relazioni simboliche con le dottrine citate affermatesi in questi luoghi.

Per mostrare ciò ci serviamo di un lungo e assai rilevante passaggio offerto da J. M. Riviére che, nel suo saggio, Kalachakra Iniziazione tantrica del Dalai Lama, scrive: “Al tempo stesso sembra che questa religione bon venisse dall’esterno del Tibet... il tibetologo B.I. Kuznetov basandosi sulla Storia del buddismo scritta dallo storico tibetano Taranata, afferma che nel V secolo una grande migrazione iraniana partì dalla Sogdiana a Nord est dell’Iran per dirigersi verso il Tibet settentrionale sembra che la riforma religiosa di Serse ne sia stata una delle cause. I tibetani avrebbero ricevuto così la religione dell’Iran, in tibetano Bon, nome e forma, l’alfabeto aramaico testi che ancora esistono, e l‘eredità culturale del vicino Oriente.“[4]

Il concetto è poi ribadito in quest’altro passaggio dello stesso testo: “Secondo la versione tibetana della biografia di gSchen lab, il sacerdote Mitra venne dall’Elam e visse al tempo della conquista effettuata dagli Iranici in Babilonia (IV sec. a.C). Kuznetov ritiene che la religione di Mithra, diffusasi in tutto l’Impero romano e il Medio Oriente, sia stata conservata sotto una forma diversa in Tibet assumendo il titolo di religione bon. Egli sostiene che numerosi testi tibetani riguardanti quest'ultima sono traduzioni di antiche opere iraniche sulla Siria e sulle religioni del vicino oriente. Opere che sono scomparse senza lasciare traccia (J.M. Riviere: 1985; 79, 80).

Con ciò abbiamo operato un primo rilevantissimo passo per procedere a un accostamento che potrebbe apparire alquanto singolare tra il mondo occidentale e quello estremo orientale per il tramite del mitraismo; adesso, avvicinandoci a tempi relativamente più recenti, facciamo un passo ulteriore per ricucire i lembi tra la tradizione occidente e quella orientale e lo facciamo mettendo a fuoco specificatamente alcuni punti topici del buddismo tibetano che, come detto, ha in parte “assorbito” alcuni tratti del bon.

Per supportare ulteriormente questa mostra indagine ricorriamo al competente contributo Marcos Pallis eccellente e diretto conoscitore del mondo tibetano che tra queste lande visse a lungo prima che l’annessione del Regno, da parte del regime cinese, ne sconquassasse totalmente le connotazioni spirituali. Il Pallis è stato tra gli ultimi “competenti” testimoni di questo mondo ormai (almeno per questo ciclo) irrimediabilmente perduto e per questo la sua testimonianza è particolarmente preziosa.

Il Loto e la Croce

“Potrebbe anche darsi che il santo Regno, sia legato in qualche modo, anche occulto, ad un sito determinato, un luogo particolare, del nostro globo. Ci ricongiungiamo qui al mistero delle città sante, i chakra cosmici disseminati nel mondo. Gli uni ancora vivi (Benares, Gerusalemme, Roma…) gli altri sepolti sotto la polvere delle civiltà scomparse. Legati al simbolismo della particolare forma terrestre ove essi riposano, questi luoghi spiritualmente elevati, vortici terrestri di energie spirituali, e di forze magiche, emanano sempre una strana aura spesso percepita dagli esseri sensibili” (J.M. Riviere: Kalachakra)

Iniziamo questo paragrafo con qualche necessario flash biografico.

Marcos Pallis (19 giugno 1895 – 5 giugno 1989) fu straordinaria figura di studioso, musicista e uomo d’azione in quanto soldato e audace alpinista. Nacque in Inghilterra da genitori di origine greca e d’indole piuttosto cosmopolita e forse per questa ereditata attitudine genitoriale egli fu praticamente nomade per tutta la sua esistenza. Visse difatti in Inghilterra solo per parte della sua “prima” vita e, laureatosi come entomologo, sostò in molti luoghi diversi in ragione della sua professione, alternando le sue ricerche scientifiche a missioni “umanitarie”,attività che contraddistinsero sempre il suo operato.

Al contempo fu combattente determinato nella prima guerra mondiale dove fu ferito, piuttosto gravemente, agli arti inferiori. Questo tuttavia non gli impedì di praticare l’alpinismo in maniera pressoché “professionale” e difatti esercitò la dura disciplina, propria dell’ascesi montana, in molte località celebri, tra cui l’Himalaya, nonostante la riconosciuta invalidità del suo ginocchio e il conseguente parere contrario del medico curante.

Dopo una pausa in terra natia nel 1936 Pallis tornò sull'Himalaya a capo di un'altra spedizione e lui e il suo gruppo si stabilirono nel Sikkim. Questa località è una sorta di '"anticamera del Tibet", ma qui, il fallimento del tentativo d’ascensione alla vetta del Simvu (22.360 piedi), impose a Pallis di trattenersi per un non breve periodo. La circostanza negativa, almeno per il racconto che ne fa il protagonista, fu più che compensata dall'incontro che egli fece con il santo abate di Lachhen, del quale scrisse: "intelligenza, compassione e autorità iniziatica si riflettevano in egual misura".

Il suo pellegrinaggio tibetano fu compiuto insieme a un inseparabile amico, Richard Nicholson, e ciò avvenne nella forbice di tempo che va dal termine della seconda guerra mondiale, all’esordio della predetta invasione cinese. Nel corso del loro soggiorno i due riuscirono nel notevole compito di entrare in contatto con ciascuna delle quattro principali scuole del Buddhismo tibetano (Gelugpa, Nyingmapa, Kagyudpa e Sakyapa) al fine di "assorbire lo spirito della Tradizione attraverso l'esperienza diretta", visitando e sostando in luoghi sacri come l'antico monastero di Pel Sakya, sede dei Sakyapa, che è "un tesoro di tutte le arti al loro meglio", così come il monastero di Tashilhunpo, sede del Panchen Lama (la seconda carica più importante lamaistica del Tibet fino al 1950), nonché uno dei quattro grandi monasteri dei Gelugpa. Molti dei luoghi citati verranno abbattuti dalla furia iconoclasta degli invasori e a tale distruzione si accompagnò quella delle inestimabili biblioteche e, comunque, di tutti i tesori sapienziali contenuti tra le mura monastiche.

Dopo l’occupazione cinese Pallis non entrò più in Tibet ma fu una figura di primo piano per adiuvare la riuscita della diaspora tibetana (del buddismo tibetano come tradizione “torturata a morte” parlerà appassionatamente Cristina Campo) e per questo ebbe molti autorevoli riconoscimenti da parte di coloro che apprezzarono l’elevato valore spirituale della sua opera di salvaguardia delle persone e della tradizione in generale.[5] Non resta che ricordare che il Pallis aderiva al concetto di "Tradizione" sulla scia del pensiero di René Guénon, Ananda K. Coomaraswamy e Frithjof Schuon, avendo conosciuto personalmente ognuno di loro.

In particolare Pallis assunse l'"Unità trascendente delle religioni" (il titolo del fondamentale libro dello Schuon del 1948) a pietra di fondamento del suo pensiero e fu questa profonda comprensione della simbolica universale che gli offrì una visione della natura più intima della tradizione spirituale di questi luoghi, tradizione che fu da lui scelta come via di realizzazione personale. La natura avventurosa del Pallis, la sua “arsura delle vette”, andò di pari passo con la sua capacità speculativa e, difatti, fu un assiduo collaboratore della rivista Studies in Comparative Religion (insieme a Schuon, Guénon e Coomaraswamy), scrivendo sia sui temi della cultura e della pratica religiosa tibetana, sia sulla filosofia perennialista.

Questa premessa, comunque limitata all’essenziale quale compendio di una esistenza davvero “cinematografica”, appare necessaria perché così si può comprendere al meglio il valore della testimonianza del Pallis sugli eventi che racconta, una testimonianza che è davvero “diretta” e quindi di prima mano. Ciò permette di predisporci a meglio apprezzare i contenuti di un suo importante articolo dal titolo “René Guénon e il Buddismo”, risalente al 1951.

Si vuole qui ricordare, che il Pallis ha costituito un solido sodalizio intellettuale con il grande tibetologo George Roerich, figlio di Nikolaj e di Helena Roerich, nonché con Jean Marquès-Rivière (che lo menzionerà elogiativamente più volte nel suo testo dedicato a Shambala), il cui volume, Kalachakra, citato in precedenza, è stato, per così dire, “benedetto” dall’attuale Dalai Lama e la cui pubblicazione, a detta dell’autore, è stata accordata, nonostante contenga informazioni “delicate”, da “coloro che vigilano”, in quanto la richiesta autorizzazione sarebbe avvenuta “per vie tradizionali”(:1988, 14).

|

|

Fig.7 (2 immagini)

Shambala rappresentata in forma di grande mandala (immagine di pubblico dominio:

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Šambhala_map.jpg)

Pallis, in questo suo intervento, si propone di rettificare alcune presunte posizioni critiche del Guénon in ordine alla possibile eterodossia del buddismo rispetto all’Induismo (intesa quale via metafisica par exellence) e, in particolare, al Vedanta, mostrando, invece, almeno a suo dire, come il metafisico di Blois, dopo una iniziale diffidenza, non nutrisse particolari pregiudizi per il buddismo in generale, così come per il tantrismo quale declinazione tibetana del buddismo.

Il tantrismo tibetano (derivato dalla costola mahayanica dello stesso) della dottrina del Gautama, a dire del Pallis, non inficiava il parere positivo che il Guénon riconosceva al buddismo.[6] In particolare nel testo Pallis insiste nel sottolineare l’accostamento del maestro del Vedanda, Shankara, al Buddha, riconducendo quindi senza particolari “patemi ortodossi” la derivazione tibetana al ramo principale del buddismo, sicura espressione anch’esso della cosiddetta Tradizione Primordiale, qual è ritenuto appartenere, in primis, il Vedanta come già antecedentemente evidenziato.

Questa la necessaria premessa per giungere infine al succo del discorso che riguarda il tema oggetto di questa trattazione.

Il Pallis, durante un soggiorno nella località di Shigatse nel 1947, s’era trovano insieme a un gruppo di tibetani in grado di interloquire con lui in lingua inglese e costoro gli avevano narrato come nelle loro letture avevano “incontrato da qualche parte” un accenno alla “storia d’Artù” interrogandosi perciò sul significato del testo da loro consultato, visti i numerosi richiami che questa scrittura sembrava condividere con le locali tradizioni.

Pallis, profondamente addentrato nelle locali ierostorie (come direbbe H. Corbin), non aveva esitato nel rispondere, affermando che:“re Artù altri non era che il Guésar occidentale, così come Guésar è l’Artù tibetano, i due essendo identici nella loro funzione”.[7]

Fig. 8 Re Gesar di Ling

Dipinto murale di anonimo autore tibetano (immagine di pubblico dominio: File:Gesar Gruschke.jpg - Wikimedia Commons).

Fig. 9

Re Artù rappresentato in un arazzo del 1385 ca., ora al Metropolitan Museum of Art, sezione mmedievale (immagine di pubblico dominio: File:Arth tapestry2.jpg - Wikimedia Commons).

Questa risposta fu ritenuta come del tutto soddisfacente dal gruppo di persone con cui il Pallis aveva allacciato rapporti e, data la sua competenza in materia, la riconosciuta bontà di questo accostamento è un sicuro indizio del sapore “perennialista” che complessivamente assumono le vicende iniziatiche dei protagonisti della “cerca del Graal” di cui la versione cristiana, principalmente qui si allude a quella di Robert de Boron, parrebbe solo una delle diverse possibili variazioni di una melodia di più voci tutte legittimate alla narrazione dell’argomento dal proprio punto di vista.

Fig. 10

La “coppa del Budda” di Svyatoslav Nikolaevich Roerich (1934). Essa viene descritta con molte caratteristiche proprie della coppa del Graal di de Boron.

Scrive Nikolaj Roerich: "C'è un presupposto che c'era un grande monastero in questi luoghi, dove c'era un calice di Buddha scomparso da Peshawar e menzionato da Fa Xiang a Karashar". “La coppa del Buddha sarà ritrovata al tempo di Shamballa. “Purushapura o Peshawar (Pakistan) era una volta la città del calice di Buddha. Portato lì dopo la morte del Maestro, la coppa è stata a lungo oggetto di adorazione. Durante il periodo del viaggiatore cinese, Fa Xian, intorno al 400 d.C., la coppa era ancora a Peshawar, in un monastero appositamente costruito per questo. Al tempo di un altro viaggiatore cinese, Xuan Zang, intorno al 630 d.C., la ciotola non era più a Peshawar. Era in Persia o già a Karashar. La coppa del Buddha è miracolosa e inesauribile è la coppa della vita. (brano tratto da: La missione di N. Roerich in Asia Centrale, https://www.sapienzamisterica.it/la-missione-di-n.-roerich-in-asia-centrale.html).

Del resto il Pallis, leggendo gli eventi nella sua visione perennialista, era comunque perfettamente cosciente che gli accostamenti possibili non erano limitati aI solo lamaismo, analoghe similitudini erano senz’altro possibili con altre tradizioni, mostrando così la soggiacenza di un pattern comune dalla diffusione pressoché universale.

In ogni caso v’è da insistere su questo punto che allora rivestiva - e riveste tuttora- particolare rilevanza e il predetto punto è la sorprendete similitudine intercorrente tra alcune tradizioni lamaiche e la leggenda di re Artù e dei suoi cavaliere e ciò in relazione al significato dell’occultamento dei rispettivi esponenti che, nello scorcio epocale di riferimento, entrano in uno stato di latenza, di invisibilità, con la prospettiva di tornare a ristabilire la loro “saturnina regalità” (secondo de Santillana / Von Dechend) dopo il necessario volversi della “ruota del tempo”.

Essi sono “nascosti“, ma sono destinati a manifestarsi di nuovo, magari al suono di uno “squillo di tromba” che li risveglierà dal loro lungo sonno, un tema, questo del ritirarsi della tradizione nell’età oscura e nel kali yuga, di carattere davvero ubiquitario.

Come appena accennato in precedenza la via d’accesso a Shambala è strettamente collegata all’iniziazione Kalacakhra e quindi essa può trovarsi attraverso quella che è considerata la forma più elevata di Yoga tantrico e qui, oltre al citato Marco Pallis e a J. M. Riviere, entra in gioco un altro straordinario personaggio (in realtà una coppia, anzi tutta una famiglia, in quanto a questi si accompagna la moglie e i due figli) che di Shambala e del “Graal” ad essa collegato sembrano esprimersi con disinvolta competenza e questo per ragioni assolutamente “dirette”: si sta parlando dei già menzionati coniugi Roerich e del loro altrettanto poliedrico figlio il tibetologo Yuri George (1902–1960) che fu membro determinante per il successo della spedizione salvando i componenti della missione (e se stesso) da alcuni agguati tesi sul loro cammino e posti in essere da risoluti avversari allo scopo di farla fallire. [8]

[1] Ne scrive Henry Corbin: “Si tratta certamente di una mondo che rimane al di là della verifica empirica delle nostre scienze. Eppure, chiunque può trovarne l’accesso e l’indicazione. E’ un mondo soprasensibile, in quanto non percepibile tranne dalla percezione immaginativa, e poiché gli eventi che vi accadono possono essere sperimentati solo dalla coscienza immaginativa o immaginante. Dobbiamo essere sicuri di aver compreso, ancora una volta, che non si tratta di ciò che il linguaggio del nostro tempo chiama un’immaginazione, una di una visione che è Imaginatio vera. A questa Imaginatio vera dobbiamo attribuire pieno valore noetico o cognitivo. Se non siamo più capaci di parlare dell’immaginario, eccetto che come “fantasia”, se non possiamo utilizzarlo o tollerarlo che così, abbiamo probabilmente dimenticato le regole e le norme e l’”ordine assiale” che sono responsabili della funzione cognitiva o immaginativa.

[2] A tale proposito questo passaggio tratto dal libro di Nikolaj Roerich dedicato a Shambala ci sembra di chiarezza esemplare dal momento che è lo stesso autore che, conversando con un lama locale, controbatte ad alcune delle congetture propostegli: “Lama, conosciamo la grandezza di Shambala. Conosciamo la realtà di questo regno indescrivibile. Ma conosciamo anche la realtà della Shambala terrena. Sappiamo come alcuni lama di alto rango si recarono a Shambala, come lungo il loro cammino videro le consuete realtà fisiche. Conosciamo le storie del lama buriata, di come fu accompagnato attraverso uno strettissimo passaggio segreto. Sappiamo di come un altro visitatore vide una carovana di gente di montagna con il sale dei laghi, proprio ai confini di Shambala. Inoltre, noi stessi abbiamo visto un palo di confine bianco di uno dei tre avamposti di Shambala. Quindi, non parlarmi solo della Shambala celeste, ma anche di quella terrena; perché sai bene quanto me che sulla terra Shambala è collegata a quella celeste. E in questo legame, i due mondi sono unificati.” (dal capitolo: Shambala, la rispendente, in https://www-roerich-org.translate.goog/roerich-writings-shambhala.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc#a1

[3]Il toponimo "Śambhala" ha origine nella tradizione hindū dove, nel Mahābhārata e in alcuni Purāṇa, indica un villaggio di brahmani, collocato in luogo imprecisato, nel quale, secondo le profezie lì riportate, alla fine di questa “era oscura” detta del kali-yuga nascerà l'ultimo avatāra di Visnù, Kalki, al fine di ristabilire la giustizia e il dominio dei brahmani.

[4]Jean Marc Riviére, nato a Parigi nel 1903 e morto a Lyin nel 2000, è stato un personaggio estremamente problematico che sarebbe arrivato alle più profonde conoscenze nel buddismo tibetano iniziando il suo percorso con René Guénon di cui fu grande estimatore ma anche critico commentatore in relazione al tema dell’Agarthi e quindi del “Re del Mondo” (diversamente dal ben più “indulgente” Marcos Pallis). Membro autorevole di una loggia Massonica francese il Riviére rimase disgustato dagli insegnamenti di questo cenacolo in quanto tali insegnamenti sono stati da lui reputati contraffazioni interessate di una vera Tradizione spirituale. Per questo collegò gli intendimenti subdoli (a suo dire) della Massoneria a quelli dell’Ebraismo sposando la causa nazista nella Francia occupata, motivo per cui fu condannato a morte in patria mentre era altrove in contumacia. Tuttavia, nonostante ciò, continuò a esercitate la sua attività accademica in Spagna quale apprezzato indologo. La sua biografia su Wikipedia non nomina la sua appartenenza alla Confraternita dei Polari, organizzazione segreta rosacrociana francese che raggiunse un numero considerevole di adepti proprio negli anni posti tra le due guerre. Lo strumento operativo principale della confraternita era l’Oracolo della Forza astrale la cui descrizione e il cui utilizzo sono espoosti nel libro Asia mysteriosa di Zam Bothiva (al secolo Cesare Accomani). Da qui il collegamento di Rivière, quale rosacrociano, con il Tibet e Shambala.

[5]Questi brevi appunti non esauriscono certamente la sua avventurosa biografia, si vuole qui solo ricordare la sua inclinazione musicale si è rivelata tanto profonda da divenire uno dei più apprezzati virtuosi dell’epoca della viola da gamba, strumento per il quale scrisse lui stesso delle composizioni.

[6] Seppur ristretto in una nota il discorso va puntualizzato. Secondo J M Rivière le cose starebbero in maniera diversa da come le pone il Pallis. Innanzitutto la diffidenza del sufi Guénon verso il buddismo, e in particolare verso il buddismo tibetano, sarebbe stata solo attenuata dall’impegno “didattico” di A. K.Coomaraswamy nei suoi confronti, avendo questi disinnescato la più gran parte delle riserve guénoniane senza però mai completamente rettificare la sua diffidente posizione. Inoltre, rovesciando il discorso, è da vedere su quali basi il Guénon ha formulato i suoi giudizi, constatata una certa possibile “deformazione” nelle sue fonti. Non è da dimenticare difatti quello che molti considerano il peccato originale del metafisico di Blois. Questo peccato sta nell’aver tratto informazioni per la stesura del suo il Re del Mondo e quindi su Shambala e Agarthi da autori di dubbia reputazione, quali Ossendowki e Alexandre Saint-Yves d'Alveydre con il suo Mission de L'Inde, pur “sterilizzando” certe posizioni di questi con tutte le necessarie riserve e puntualizzazioni

Ovviamente la fonte d’ogni informazione su Shambala è direttamente connessa al più alto grado di iniziazione Kalachakra impartita esclusivamente dal Dalai Lama a pochi “privilegiati” e solo costoro sono depositari delle chiavi d’accesso al “Regno”. In ogni caso sul tema nella localizzazione di Shambala le informazioni dei lama (magari volutamente) si contraddicono e questo riguarda sia la posizione “geografica” del luogo, sia il fatto sostanziale che esso contrassegni un regno magari di difficoltosissima individuazione, in quanto ben nascosto (se non addirittura sotterraneo) e tuttavia “fisico”, o se, invece, esso sia accessibile solo in “visione” da parte di un gruppo di ristretti qualificati In questa seconda circostanza ci si troverebbe in una dimensione della realtà che richiama esattamente la peculiare “fisicità spirituale” (spissitudo spiritualis secondo l’espressione del mistico teosofo gnostico Molla Sadra Schirazi, formulata in esatto parallelo con il platonico Henry More), più volte evocata dal Corbin, propria del mundus imaginalis quale risultato della aristotelicamente inammissibile contraddizione presente nell’espressione ”corpo spirituale a terra celeste”. Concludiamo ricordando che in questo suo libro J. M. Riviere, comunque estimatore del Guénon, ha più volte parlato positivamente del Pallis e delle sue ricerche.

[7] Scrive il Pallis nel citato articolo: “C’è capitato, durante il nostro soggiorno a Shigatse nel 1947, d’essere interrogati circa il vero senso di questa leggenda da tibetani che, sapendo leggere un po’ d’inglese, aveva incontrato da qualche parte un accenno alla storia d’Artù, e non abbiamo esitato a rispondere loro che re Artù altri non era che il Guésar occidentale, così come Guésar è l’Artù tibetano, i due essendo identici nella loro funzione. Questa risposta è stata accolta come del tutto soddisfacente.”

[8]Archeologo, antropologo, pittore, disegnatore, costumista, scrittore, viaggiatore, diplomatico, conferenziere ed “esperto di occultismo”: tutto questo, e altro ancora, è stato Nikolaj Konstantinovič Roerich: un personaggio che sembra uscito dalla fantasia di un romanziere e i cui dipinti, effettivamente, comunicano l’esistenza di una dimensione spirituale velata da uno schermo materiale. Della sua opera J. Evola ha scritto, in un passaggio di un suo articolo intitolato Un’arte delle altezze, queste significative parole: ”È lo spirito dell’Himalaya, dunque, che parla attraverso la pittura di Roerich; e, come dicemmo, questo spirito, per chi lo sappia realmente accoglierlo, giunge a resuscitare un’antica, un’arcaica sensazione di sé e delle cose; una sensazione primordiale possente, andata sepolta nella subcoscienza col prevalere della vita da prigioni e da agitati del mondo moderno occidentale” e poco più avanti” Può allora accadere presso determinate attitudini della coscienza, che le percezioni comincino, per così dire, a smaterializzarsi esse acquisiscono un carattere di levità, di immaterialità di mattudinità, non saprebbe venir descritto a chi mai l’abbia sperimentato”.