Il quesito unde malum?, «donde il male?», «qual è l’origine del male?», è diffuso in una molteplicità di forme nel mondo delle religioni. Alcune di esse hanno enfatizzato talmente l’interrogativo, da giungere a una risposta di tipo dualistico: il Male è un «principio», un secondo principio, contrapposto a Dio oppure al principio del Bene.

1. Il dualismo

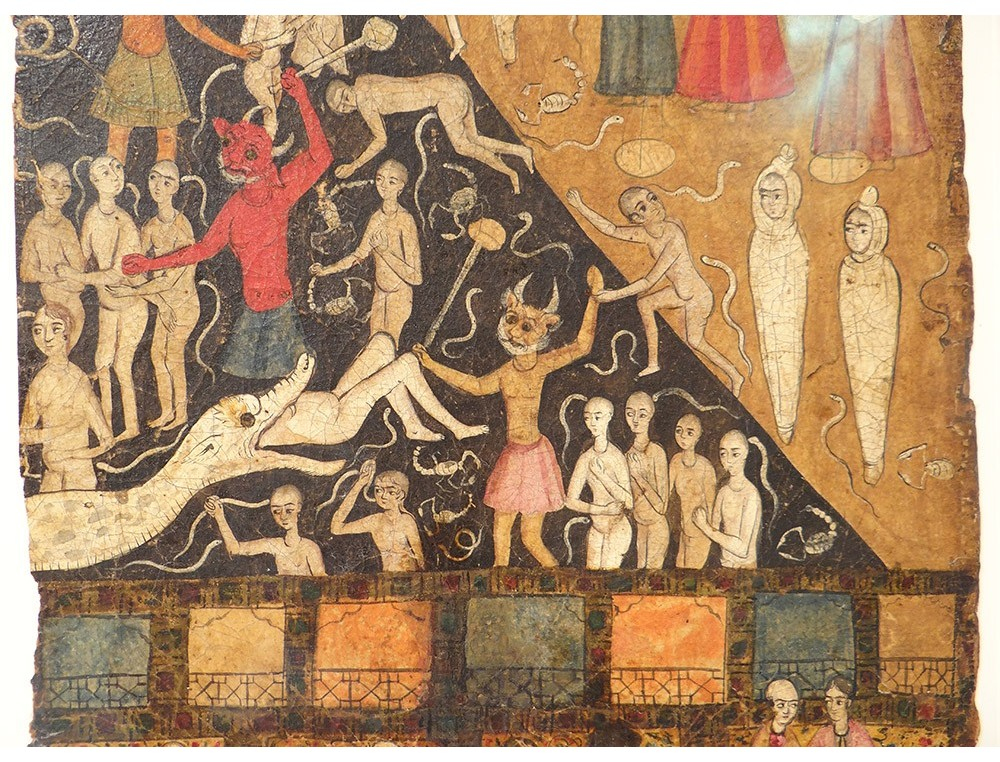

Si definisce «dualistica» non solo una religione in cui i due principî contrapposti, il Bene e il Male, la Luce e le Tenebre, sono concepiti come increati e senza inizio, è il caso del dualismo radicale e assoluto caratterizzante due forme religiose sorte in ambito antico-iranico, il mazdeismo e la gnosi manichea. Bensì la definizione sia estensibile a qualsivoglia struttura religiosa dove il secondo principio, anche se creato e emanato dal primo, cioè da Dio, è concepito a sua volta come creatore di qualche parte dell’universo o dell’uomo. Un esempio in questo senso sta nel sistema emanativo della gnosi cosiddetta «siro-egizia» o «aramaico-egizia», che si riflette nelle dottrine dualistiche dei Valentiniani, di certe sette ofitiche e, in epoca medievale, nei Catari e nei Bogomili. In queste cerchie gnostiche si riteneva lo spirito umano, di emanazione divina, imprigionato da un secondo essere, un deuteros theos inferiore a Dio, giunto all’esistenza solo più tardi, ma a lui contrapposto, il cosiddetto Demiurgo omicida; il quale, in taluni sistemi speculativi, veniva identificato con l’avversario stesso di Dio, cioè il Diavolo. Questa era la dottrina per esempio di alcuni Catari, mentre altri Catari preferivano pensare che il Diavolo – da loro inteso sempre come creatore del corpo e della materia – fosse un principio antitetico a Dio sin dall’eternità. Ambedue le dottrine catare erano però compiutamente dualistiche, dal momento che attribuivano a un principio opposto a Dio la creazione del mondo materiale e del corpo dell’uomo. A questi sistemi vanno aggiunte le speculazioni della cosiddetta «gnosi triadica» dove la contrapposizione iniziale dei due principî è mediata da un terzo principio. La dottrina sembra un intreccio di concezioni misteriche e di idee gnostico-aramaiche, nonché gnostico-iraniche e ha una formulazione compiuta nella gnosi dei Sethiani. Secondo questi Gnostikoi all’inizio sarebbero esistiti tre principî, la Luce, le Tenebre e in mezzo a loro lo Spirito: dalla collisione di queste tre potenze scaturì un «miscuglio» – l’iranico gumêzishn – il quale a sua volta produsse il «sigillo» (sphragidos) di Cielo e di Terra, simile nella configurazione ad un «utero» (mêtra), una matrice cosmica da cui nascerà la moltitudine degli esseri viventi.

Si definisce «dualistica» non solo una religione in cui i due principî contrapposti, il Bene e il Male, la Luce e le Tenebre, sono concepiti come increati e senza inizio, è il caso del dualismo radicale e assoluto caratterizzante due forme religiose sorte in ambito antico-iranico, il mazdeismo e la gnosi manichea. Bensì la definizione sia estensibile a qualsivoglia struttura religiosa dove il secondo principio, anche se creato e emanato dal primo, cioè da Dio, è concepito a sua volta come creatore di qualche parte dell’universo o dell’uomo. Un esempio in questo senso sta nel sistema emanativo della gnosi cosiddetta «siro-egizia» o «aramaico-egizia», che si riflette nelle dottrine dualistiche dei Valentiniani, di certe sette ofitiche e, in epoca medievale, nei Catari e nei Bogomili. In queste cerchie gnostiche si riteneva lo spirito umano, di emanazione divina, imprigionato da un secondo essere, un deuteros theos inferiore a Dio, giunto all’esistenza solo più tardi, ma a lui contrapposto, il cosiddetto Demiurgo omicida; il quale, in taluni sistemi speculativi, veniva identificato con l’avversario stesso di Dio, cioè il Diavolo. Questa era la dottrina per esempio di alcuni Catari, mentre altri Catari preferivano pensare che il Diavolo – da loro inteso sempre come creatore del corpo e della materia – fosse un principio antitetico a Dio sin dall’eternità. Ambedue le dottrine catare erano però compiutamente dualistiche, dal momento che attribuivano a un principio opposto a Dio la creazione del mondo materiale e del corpo dell’uomo. A questi sistemi vanno aggiunte le speculazioni della cosiddetta «gnosi triadica» dove la contrapposizione iniziale dei due principî è mediata da un terzo principio. La dottrina sembra un intreccio di concezioni misteriche e di idee gnostico-aramaiche, nonché gnostico-iraniche e ha una formulazione compiuta nella gnosi dei Sethiani. Secondo questi Gnostikoi all’inizio sarebbero esistiti tre principî, la Luce, le Tenebre e in mezzo a loro lo Spirito: dalla collisione di queste tre potenze scaturì un «miscuglio» – l’iranico gumêzishn – il quale a sua volta produsse il «sigillo» (sphragidos) di Cielo e di Terra, simile nella configurazione ad un «utero» (mêtra), una matrice cosmica da cui nascerà la moltitudine degli esseri viventi.

Ciò non significa che Thomas Hobbes fosse dualista, ma che la critica ai modelli educativi repressivi iniziò molto prima di Freud. Se vogliamo spiegare il ’68 francese basta ricostruire la circolazione francofortese della personalità autoritaria combinata con la demolizione del modello famigliare nella psicologia delle masse scritta da Freud durante il primo conflitto mondiale. Qualche anno dopo il grande Bronisław Malinowski nelle isole Trobriand mise alla prova l’universalità del complesso edipico, giungendo alla conclusione che in una società e matrilineare, come quella da lui osservata, il complesso di Edipo non possa svilupparsi. Negli ultimi settant’anni abbiamo vissuto una ‘Golden Age’ di progressiva emancipazione. Adesso il contraccolpo inizia a farsi sentire. Secondo un modello che unisce un processo altissimo di individualizzazione a un altrettanto alto processo di serializzazione. Che Foucault chiama i «corpi docili» usati per raggiungere il massimo del controllo.

2. L’anticosmismo

É chiaro che queste dottrine ‘anticosmiche’, in cui Dio è sottratto alla creazione del mondo materiale e del corpo, non erano di origine cristiana, ma appartenevano ad una costellazione religiosa nella quale confluivano speculazioni derivanti dal giudaismo eterodosso, dalla religiosità dell’Iran antico e dalla misteriosofia ellenistica. Proprio da quest’ultimo ambito era significativo l’apporto della dottrina orfica.

Concetto fondamentale dell’Orfismo era l’idea del «corpo» (sôma) quale «tomba» (sêma), o comunque «prigione» od «involucro» in cui si manteneva, per la durata della vita, anzi di una lunga serie di vite (metempsicosi), quel principio divino che rendeva l’uomo parente degli dèi (anche se parente decaduto). Un’essenza divina che necessitava di purificazione affinché fossero cancellati gli effetti della caduta nel mondo materiale e delle altre impurità contratte nel mondo.

Com’è noto, le dottrine orfiche hanno influenzato fortemente Platone, che fece propria la concezione del «corpo-tomba» e del «corpo-prigione», teorizzando il dualismo a livello metafisico, nella contrapposizione tra mondo delle idee e mondo della materia. In Platone però il tono generale è più ottimistico che non nella rigida visione orfica: per il filosofo l’universo aveva due livelli, uno ideale, la cui contemplazione salvava le Anime che ne avevano potuto godere, e uno visibile, fenomenico, nel quale le Anime cadevano allorché non potevano più sostenersi nel mondo celeste, soffrivano, ma avevano la possibilità di riscattarsi gradualmente in forme superiori di esistenza; ma anche, disgraziatamente, di affossarsi sempre più attraverso una serie di gradini discendenti accuratamente descritti: da uomo, a donna e ad animale; o da filosofo a tiranno; oppure ancora, aggiungeva il cristiano platonizzante Origene, da angelo a uomo e a demonio. Cosmicamente e non a caso, le vicende devolutive dell’Anima rivivevano nel mito di Atlantide, la favolosa città la cui «tracotanza» (hybris) segnò il declino e la fine dell’età aurea.

Dalle antiche dottrine della misteriosofia orfica e del platonismo la via è breve per giungere agli insegnamenti gnostici. Nello Gnosticismo la materia, la hylê, è Male e Tenebre. Essa sorge per un incidente primordiale causato dall’intemperanza di un Aiôn, un Eone divino e luminoso, Sophia, la «Sapienza»; e dalla Tenebra, generata dall’angoscia e dalla paura di Sophia, emerge un dio inferiore, il Demiurgo maldestro ed omicida. Colui che nella sua ignoranza – cioè mancanza di «gnosi» – plasma la materia e ne fa il mondo presente, l’huius mundi arcontico. La demiurgia è però portata a compimento con una parziale collaborazione della Luce e di Sophia stessa: ciò avviene nel momento della creazione del corpo di Adamo, un involucro vuoto fatto di materia, incapace di reggersi in piedi. In questo simulacro inanimato, il mondo superiore infonderà un principio di vita, una scintilla divina destinata provvidenzialmente, alla fine dei tempi, a reintegrarsi nella dimensione originaria, il plêrôma luminoso.

L’anticosmismo, il contemptus mundi, da soli però non bastano a definire il fenomeno gnostico. In Dante la caduta di Lucifero ha dapprima un ruolo cosmogonico di separazione degli elementi; in seconda battuta si originano gli inferi. In gergo si chiama tradizione enochica, cioè giudaica pseudoepigrafica. Le cause seconde agiscono anche nell’esegesi patristica circa la creazione dell’uomo. Siffatto dualismo dei principî ontologici non si identifica con il contemptus mundi. Nemmeno aiuta a capire quei miti angelici sul tipo dello gnostico Satornilo in cui l’uomo si era ribellato ai suoi creatori. A nessuno verrebbe in mente di etichettare come dualisti un tipo di racconti diffusi a livello etnologico. Così come le versioni di Osiride ucciso da Seth sono cosa ben diversa dalla riformulazione plutarchea del mito (fortemente platonizzato).

3. Illusione o realtà?

Notevole è anche il debito che tali concezioni dualistiche nutrono verso il mondo indo-iranico. Oggetto di discussione tra gli studiosi sono da sempre i legami tra lo Gnosticismo e le religioni dell’Iran antico (Mazdeismo, Zurvanismo, Zoroastrismo) nonché dell’India antica (Vedanta, Buddhismo, Induismo recente). Nel primo caso, secondo la forma che la religione iranica assunse in uno specifico momento, si hanno due esseri, Dio e l’Antidio, Ohrmazd e Ahriman, che si fronteggiano sin dall’eternità: il mondo, la materia, il corpo dell’uomo non sono però considerati di essenza tenebrosa; circostanza che troviamo nella gnosi manichea, dove la contrapposizione tra Ohrmazd ed Ahriman rappresenta l’antitesi dualistica tra un Dio della Luce, beato e adamantino, ed una hylê oscura procreatrice di demoni.

Secondo la teologia zoroastriana «ortodossa» le cose, l’uomo, il mondo, appartengono quindi alla più schietta creazione di Dio. Ma anche in questa visione estremamente ‘positiva’ le tenebre non si esimono dall’esercitare la loro azione mortifera: l’Antidio, il Non-dio Ahriman suscita una «contro-creazione», padîrag-âfurishn, oscura e ammorbante, antagonistica rispetto alla creazione fatta da Dio. È infatti su questa creazione ‘divina’, ahurica, che Ahriman irrompe dall’esterno per mescolarsi e contaminarla, evento che nella terminologia medio-persiana prende il nome di gumêzishn, «miscuglio». E sarà attraverso una lunga vicenda soteriologica che gli esseri di Dio elimineranno il «miscuglio», «separando» (wizârishn) gli esseri del Male ed eliminandoli da questo mondo. Nello Zoroastrismo si ha dunque una storia della salvezza orientata a una vittoria finale della Luce e del Bene, tramite l’opera del profeta Zarathushtra e dei suoi tre mitici figli, i tre Saoshyant, i tre Redentori futuri destinati ad apparire, uno alla volta, negli ultimi tre millenni della vita del mondo. Tutto ciò richiama alla mente qualche momento della vicenda di salvezza raccontata dal Cristianesimo, o anche dal Messianismo giudaico. A questo si aggiunga la concezione zoroastriana della vita come «scelta», davanti a cui si trova ogni essere, tra l’adesione alla «Verità» (Asha) ed all’esercito del Bene, oppure la comunione con la «Menzogna» (Druj) e con le potenze delle tenebre. Infatti persiste nello Zoroastrismo proprio quel dualismo ontologico che vede il male come un secondo principio, coeterno e indipendente rispetto a Dio, eliminabile da Dio solo attraverso l’ausilio della creazione (bundahishn) concepita quale insopprimibile campo di battaglia con il Male, più che come libera manifestazione della volontà divina.

Nel caso dell’India antica il pensiero corre al Vedanta ed alla dottrina mistica espressa dalle famose Upaniṣad, in seguito sfociata nel Buddhismo. Questa dottrina riconosce nella Maya, l’Illusione o Apparenza, il vero ingannevole creatore di questo mondo, contrapposto all’anelito di salvezza, la libertà finale del Nirvana. Una meta intesa quale scioglimento dai vincoli del dolore, dell’apparenza e della divisione, e conseguita attraverso una sequela progressiva di nuove esistenze e di purificazioni. È palese la prospettiva anticosmica: il mondo risulta governato dall’Illusione, Maya, e dal dio della morte, Mara; questi si presentano sotto aspetto allettante, ma causano in realtà errore e sofferenza. Pur ‘mitigata’ negli anfratti del monismo indiano, anche questa si presenta come una dottrina dualistica, non meno di quella orfica.

I Beatles in India e la contestazione degli anni ’70 ha costituito l’ultimo grido ‘orfico’ della ribellione in nome della felicità individuale; poi è giunto il femminismo e l’ideale basagliano di comunità terapeutica. Ma anche i «bambini di Dio», setta che alla fine degli anni '70 si era trasferita in Spagna con Padre David, che viveva in latitanza a causa di alcuni insegnamenti sulla libertà sessuale predicati tra Arizona e California. I «bambini» imbambolati in perenne stato di «sharing» o «sesso sacrificale». Kissinger per stroncare le contestazioni nei campus aveva plaudito alla formula liberatoria di «Sex, drug and rock’n’roll». Da allora una politica in materia di felicità e salute mentale, centrata sul corpo come contenitore attivo di pensieri narcisi, è diventata la maggiore industria del pianeta. Così l’amore sarà una commedia di Woody Allen. E la psicoanalisi una branca delle neuroscienze, rimorchiata dalle industrie di psicofarmaci.

4. Tra dèi e demoni

Tanto l’Ebraismo che il Cristianesimo si sono formati sopra il riferimento costante a un’idea di base, con la quale tutto il resto assume significato: cioé l’idea di Yahweh Dio unico Signore del mondo e della storia, legato al suo popolo da un patto di reciproca fedeltà, e l’idea di Gesù Cristo salvatore. Sin da quando la Torah era in cielo, sin da Caino, il debito con Yahweh si salda con un omicidio, con l’offerta di una vittima sacrificale (Isacco), con le imprecazioni e la protesta di Giobbe (prima ancora di Zarathustra). Il debito alla fine si salda con uno scambio crudele. Ciò significa che tutti gli altri elementi di fede ‘allogeni’ che fanno parte di queste due religioni, anche e soprattutto quelli relativi al male ed alla sua azione nel cosmo, vanno inseriti e capiti nel loro rispettivo contesto. E’ il caso del concetto dì «dèmone» (daimôn) e di «demonio» (daimonion) visti come strumenti della negatività e del male nel mondo.

Il termine daimôn è frequente già nel greco di Omero, sia nella forma singolare che in quella plurale, daimones. Mentre il plurale è più o meno equivalente di theoi, «dèi», daimôn è in Omero un’entità alquanto indeterminata, anche se a suo modo personale, ma non così elevata come quella di un dio; essa influenza in maniera imprevedibile ma vivace gli eventi e le intenzioni del singolo, lo spinge in impensabili direzioni e lo fa trovare in situazioni interiori o esteriori fuori da ogni possibile decisione autonoma o libero arbitrio. Né manca un passo, in Omero, in cui si parla di un daimôn che tormenta un malato nel suo letto. Il daimôn omerico è dunque una presenza ambigua ed inquietante, perturbatrice e talora antagonistica, non però nel senso di una concezione sistematica e necessariamente etica del male. Del resto gli dèi greci, e non solo il daimôn, sono presenze forti ed attive, in qualunque direzione. Tutto ciò che ha potere sovrastante sull’uomo, dal furore bellico alla passione amorosa, è un «dio» o è influsso di un dio. Soltanto nell’Orfismo troviamo una nozione sistematica e dualistica del male e del suo primo agente, mentre in Platone i daimones rappresentano una forma inferiore e meno pura del divino.

Nel quadro delle influenze allogene sulla cultura giudaica e cristiana, un posto di rilievo va alla demonologia mesopotamica. In Babilonia premunirsi contro i demoni che causano morte, malattia o dimorano negli spazi atmosferici, è uno dei sommi scopi di una religiosità che utilizza la magia quale veicolo apotropaico per eccellenza.

Tra i molti demoni orientali, uno in particolare varcò le frontiere religiose del mondo antico: Asmodeo. Protagonista in negativo del Libro di Tobia Asmodeo proviene dalla religione dell’Iran antico, il suo nome deriva infatti dall’avestico aêshma daêva, «demone della furia» (in medio-persiano xêshm-dêw).

5. Liberarsi dal Male

Il problema del Male e delle Tenebre trova una compiuta formulazione nello Gnosticismo ed in particolare in una sua ramificazione che si rifà agli insegnamenti di Valentino. L’originalità e la forza della gnosi valentiniana risiede nel concetto dì plêrôma, la «pienezza», la «completezza», espressione mitologica unica nella quale confluiscono una visione cosmologica ed ontologica del tutto.

Il termine plêrôma designa il complesso del mondo divino o celeste, il mondo di quelle entità luminose e spirituali dette Eoni, Aiôn, appaiate in «coppie» o syzygie. Dei tre o quattro raggruppamenti di Eoni che formano il plêrôma, il più importante è l’Ogdoade ed il suo primo Eone, la prima entità nella gerarchia ontologica delle realtà divine, l’Abisso, Bythos, anche nominato quale «Primo Padre» e «Primo Principio», Pro-archê. Differenti appellativi che designano Colui dal quale tutto è derivato, tutti gli esseri, tutte le realtà, tutte le cose (cfr. Ir. Adv. haer. I, 1, 1).

Questo Eone, cui possiamo anche dare il nome di Dio, non soltanto è invisibile ed eterno, ma è incomprensibile ed ingenerato (cfr. Ir. Adv. haer. I, 2, 1; Hipp. Ref. VI, 29, 4), immutabile nello scorrere del tempo. È il Dio trascendente che sta al di sopra di ogni categoria degli esseri, al di fuori dei limiti di ogni conoscenza, privo di ogni attributo positivo eccetto l’essere «primo di tutti» e «Uno in se stesso». Lo stesso nome di Abisso designa la difficoltà e l’impossibilità di ogni attribuzione positiva: di Lui si può dire soltanto ciò che non è.

Fonte di una conoscenza apofatica, il Primo Principio Padre di tutto, l’Abisso iniziale, attraverso il Pensiero (Ennoia) detto anche Silenzio (Sigê) = «Pensiero silenzioso», genera l’Intelletto o Intelligenza universale, il Nous. Il Nous «Principio di tutte le cose» è sorto dalla syzygia primordiale di Abisso e Silenzio, è il «Figlio unigenito», misteriosa scaturigine del plêrôma divino. Il Nous della gnosi valentiniana, affine se non sovrapponibile all’Intelletto aristotelico levantino, attraverso la sua compagna, la sua syzygia Verità (Alêtheia) genera il Logos, il Verbo, il Discorso divino, a sua volta appaiato all’eone Vita (Zôé) (cfr. Ir. Adv. haer. I, 2, 1).

Il Nous, l’Intelligenza universale, per sua natura intende, e intende il vero, Nous ed Alêtheia, Verità, formano quindi una cosa sola e da questi due, che sono uno, nasce il Logos, la Parola divina. Il Logos ha così per padre l’Intelletto Principio di tutte le cose e per madre la Verità. Da Nous e Verità nasce però anche la Vita, la Vita divina scaturigine dell’energia pleromatica.

Il Logos, la Parola primigenia, attraverso la sua controparte femminile, la Vita, genera l’Anthrôpos. l’Uomo archetipico, il Vir perfectus come diranno i manichei. L’Uomo spirituale possiede anch’egli una controparte femminile, una syzygia chiamata Ekklêsia, nome preso nel suo significato di «Scelta» o di «Elezione». Con gli Eoni Anthrôpos ed Ekklêsia, Uomo e Chiesa, sposa di Cristo (cfr. II Cor. 11, 2; Efes. 5, 25; Apoc. 21, 9) è completata l’Ogdoade superna. Ma la serie della produzione degli Eoni continua.

6. Cercare la Verità

Nell’Evangelium Veritatis, probabilmente opera dello stesso Valentino, leggiamo: «Il Padre perfetto ha prodotto il Tutto nel quale è tutto e del quale il Tutto ha bisogno» (NHC I, 18, 32-35); pericope in cui si afferma la simultaneità di comunione e di lontananza tra il Primo Principio ed il Tutto. È Dio che ha generato il molteplice, il Tutto, il quale Tutto – prima di essere generato – era in Dio, e da Dio dipende per ogni cosa. Il Tutto è la molteplicità degli Eoni in cui si articola il mondo pleromatico: «Tutti erano alla ricerca di Colui da cui erano fuoriusciti e i Tutti erano in Lui, l’Inafferrabile l’Incomprensibile, Colui che è al di sopra di ogni pensiero» (NHC I, 17, 4-9). Gli Eoni vogliono conoscere la scaturigine ultima, la fonte del plêrôma, ma ciò provoca il collasso ontologico, la «scissione del divino» come la chiamava Gilles Quispel.

La coppia Logos-Zôé, la «Parola vivente», dopo aver prodotto Anthrôpos ed Ekklêsia ha generato ancora altri dieci Eoni, ciascuno con proprie peculiarità noetiche, tutti raggruppati in syzygie. Dalla coppia Anthrôpos ed Ekklêsia sono invece sorti altri dodici Eoni. Cosi l’Ogdoade pleromatica è completata prima dalla decade poi dalla dodecade. In tutto trenta Eoni (cfr. Ir. Adv. haer. I, 1, 2-3), che nel loro insieme costituiscono il «mondo del plêrôma», l’universo eidetico della perfezione e della completezza.

L’ultima generazione eonica segna il limite dello spazio metafisico, la sua dilatazione massima, al di là del quale non vi è che tenebra, ombre, cioè il mondo della scissione, l’universo hylico. Il plêrôma è il mondo divino preso nella sua globalità, una Unità composita in cui è racchiuso il Tutto; esso è contemporaneamente Uno e Tutto. Il termine Uno ha qui una duplice valenza: da un lato indica il Primo Principio, il Padre ineffabile, mentre da un altro delimita lo spazio ontologico in cui è conchiusa la molteplicità degli Eoni, entro il Limite, Horos, il Confine cosmico. Anche il termine Tutto ha un duplice significato: designa cioè il complesso dei trenta Eoni costituenti il plêrôma, ma anche il Primo Principio racchiudente in sé il Tutto.

All’inizio solo il Nous contemplava il Padre trascendente, ma il desiderio di conoscere il Primo Principio, il to ôn, era in tutti gli Eoni. L’anelito a sconfiggere l’agnoia, l’«ignoranza» del Padre si concretizza nell’ultimo Eone, la «Sapienza», Sophia, ultima emanazione del plêrôma. L’evento è adombrato nell’Evangelium Veritatis: «L’ignoranza del Padre fu sorgente di angoscia e di paura. L’angoscia si è condensata come caligine, sicché nessuno ha potuto vedere. Perciò l’errore si è affermato: ignorando la verità, ha plasmato la sua materia nel Vuoto» (NHC I, 17, 10-17). La lontananza dal centro, la «passione» nel voler conoscere il Primo Principio suscitano in Sophia un’angoscia demiurgica: travolto il proprio compagno di coppia, Horos, il Limite del plêrôma, Sophia è scagliata in una dimensione informe, nel Vuoto, il kenôma, la scaturigine del Male. Qui l’ultimo Eone procrea un’entità vuota ed amorfa, la hylê, la Materia. Dalla paura e dalle lacrime di Sophia nasce quindi il nostro universo: fuori dal plêrôma comincia la seconda parte del dramma gnostico, il dramma del Demiurgo omicida e della sua creazione maldestra.

Si può dire che l’esito contemporaneo del pensiero gnostico sia il passaggio cruciale non più rappresentato dallo scontro tra identità diverse, ma dallo statuto intrinsecamente plurale dell’identità stessa. Dalla sottovalutazione di queste dinamiche discende la Babele odierna. Il dualismo Oriente-Occidente è un tipico prodotto del pensiero occidentale (da Eschilo in poi). Sconosciuto alle culture asiatiche (Marco Polo se ne accorse). L’identità europea (da Carlo Magno all’ultimo Rinascimento) fu una costruzione cristiana che seppe valorizzare e riconoscere la componente classica, ebraica, islamica. Poi le cose cambiarono con l’espulsione dei Moriscos sotto Filippo II. Gli studi post-coloniali hanno in questo senso una qualche ragione. La gente sa individuare una pluralità di Orienti e Occidenti. In ogni caso, il confronto non sarà con l’Islam, ma con il colosso asiatico, in grado di determinare un’altra globalizzazione.

L’autore ringrazia Matteo Schiavon