Considerazioni sulla preghiera nel mondo greco e romano

“C’è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell’intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire, e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai. È il potere di una forza irradiante, che abbaglia per fendenti intuitivi. Non si deve coglierlo con veemenza, quell’intuibile... ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell’intuibile; e non devi intuirlo con intensità, ma – recando il puro sguardo della tua anima distolto – tendere verso l’intuibile, per intenderlo, un vuoto intuire, ché al di fuori dell’intuire esso dimora”.

(Oracoli Caldaici, Frammento 1, traduzione Angelo Tonelli)

Di recente in un forum di confronto tra cattolici ci siamo imbattuti nella seguente domanda: "Leonardo, te lo chiedo nuovamente, ma tu rispondi solo se vuoi, visto che hai citato l'uffIcio. Quanti minuti di preghiera silenziosa fai durante le lodi?"

È stato questo lo spunto che ci ha spinto a riprendere e ampliare alcune delle considerazioni comparative già contenute nel precedente nostro articolo La Preghiera silenziosa e la Natura selvaggia. Tradizione primordiale e perennialismo nella ritualità dei nativi nord-americani, il cui argomento principale, come del resto è esplicitato dal titolo, è la presenza di una speciale forma di preghiera, considerata la più elevata tra tutte, anche nel contesto di un'area culturale come quella dei nativi del Nord-America, che, a prima vista, parrebbe del tutto estranea a tale forma di orazione. Allo scopo di mostrare la specificità di tale preghiera s'è fatto riferimento in quel nostro breve scritto ad alcune comparazioni quali la preghiera del cuore dell'esicasmo e il dhikr sufico, che ne è quasi una sorta di "cugino" spirituale inquadrato nell'orizzonte di un altro universo religioso.

Ora, proprio alla luce della (bizzarra) pregressa domanda: "Quanti minuti di preghiera silenziosa fai durante le lodi?" si concreta, ad avviso di chi scrive, l'ennesima dimostrazione del totale franamento spirituale della presente epoca e della perdita di sostanza della forma religiosa più diffusa in Occidente, che ricorre addirittura all'espediente del minutaggio quantificante per legittimarne l'utilità e questo malgrado le buone e sincere intenzioni del soggetto interrogante di cui sopra. In ragione di ciò vorremmo sottoporre con queste brevi note all'attenzione di chi ci legge l'importanza che la preghiera silenziosa assunse nel mondo greco e romano, e lo si farà attraverso una breve carrellata di testimonianze che ne evidenzino la collocazione rituale e la finalità specifica.

La preghiera silenziosa a Roma

Per introdurre la tematica che ci si propone di trattare si dovrebbe verosimilmente principiare dal concetto teologico su cui riposa fondamentalmente il costrutto contenuto nella frase seguente: "Il principio ontologico risulta uno se visto dall'essere unificato, mentre risulta molteplice se visto dall'ente distinto", ciò per introdurre la comprensione di tale forma specifica di orazione, che si rivolge all'ineffabile assoluto antecedente qualsiasi determinazione e che è forma caratteristica di relazione nel mondo classico (e non solo), come si esporrà appena in appresso.

Nel suo ultimo volume dedicato alla Religione degli italiani, intesa come Religione dei Gentili, L.M.A. Viola ha modo di prodursi in un lungo excursus storico intorno alla presenza della preghiera silenziosa nella tradizione romana, una forma di preghiera che, come si evince dalla sua disamina, accompagnerà la storia dell'Urbe praticamente dalla sua origine (ovvero dal secondo re di Roma, Numa Pompilio) fino alla conclusione del ciclo secolare della romanità e che ha uno dei suoi culmini nell'opera di Marziano Capella dal titolo Le nozze di filologia con Mercurio (De nuptiis Philologiae et Mercurii), risalente al V secolo dopo Cristo, opera complessa e stratificata che, appunto, attesta la continuità di questa tradizione.

È proprio un articolo proveniente dall’associazione A. R. Q. del predetto Viola intitolato Al di là del monoteismo e del politeismo, che, in un paragrafo dal titolo Numa e il culto aniconico del Dio supremo (“Saturnia Regna”, n. 58 p. 75), viene rimarcata la specificità di questa caratteristica forma di orazione che il secondo Re e legislatore romano ebbe con il Nume.

Alle origini la religione romana si esprimeva con modi assai austeri e sinteticamente simbolici e non per nulla Plutarco, nell'ottavo volume della sua Vita di Numa, evidenziava come il rex concepisse il divino in conformità alla dottrina pitagorica e, in ragione di ciò, agisse ritualmente osservando i dettami propri della scuola crotonese. Dal momento che l'Essere non può cadere sotto i sensi, dato il carattere puramente "intuibile" del divino, pedissequamente si proibì la sua rappresentazione per immagini, sia che l'Ente fosse raffigurato in forma umana che animale. Per questo a Roma per diverso tempo, pur esistendo evidentemente templi e cappelle, non si realizzò nessun simulacro divino. Ciò è diretta conseguenza della concezione gianuale della "deità" su cui fu incardinata già ab origine tutta la visione teologica romana del deus unus et multiplex, ben ribadita del IV secolo dopo Cristo da Vettio Agorio Pretestato.

Questa essenziale specificazione teologica annulla il carattere grossolanamente politeistico attribuito alla religione romana e correlativamente invita a una totale ricomposizione di tutto il costrutto, verosimilmente ideologico, che ne consegue. La deità, come anzidetto, appare congiuntamente trascendente e immanente, e, in seguito a ciò, viene tutto riposizionato correttamente il significativo ordine "gerarchico" henologico-ontologico: Giano, Saturno, Giove. Da qui "a cascata" si ripercorrono tutti i gradi della manifestazione dell'immanifestato nei suoi vari aspetti in cui rimane attiva, attraverso specifiche forme, la presenza di "Dio". Ricordiamo l'espressione (probabilmente di Talete): “Tutto è pieno di dei”, o, altrimenti, quella di Virgilio: "Iniziamo da Giove, o Muse: (poiché) tutto è pieno/soffuso di Giove" (A Iove principium, Musae, Iovis plena)". Espressione che trova confronto nelle parole di Giordano Bruno: “Dio nelle cose”.

Posta, certamente del tutto sinteticamente, questa cornice teoretica, risulta ben comprensibile come Numa "interloquisse" con la deità primigenia, prima scaturigine immanifesta della realtà, causa di tutte le cause, in quella forma di preghiera che nell'articolo predetto si descrive con queste parole: “Il culto della Divinità ineffabile sopraformale, assolutamente unitaria, si costituisce dunque nel silenzio delle potenze psichiche e intellettive, o attraverso la ‘preghiera silenziosa’, questo livello di culto è stato custodito dall'élite sacerdotale romano-italiana che ha continuato la tradizione esoterica da Numa in poi, ma durante il periodo repubblicano anche gli ottimi padri a capo dell'Ordo Senatus e della nobilitas praticarono un preciso culto iniziatico, integralmente esoterico, al Dio supremo. Tra di essi si riscontra l'esperienza di Fulvio Nobiliore” (Saturnia Regna: 58, 79).

Parimenti è da rilevare, come sottolineato dallo stesso articolo, che Numa tra le Camenae o le Musae "prediligeva quella che aveva il nome di Tacita, cioè la silenziosa o la muta, la Camena che favoriva il perfetto raggiungimento del perfetto silenzio di tutte le potenze dell'animo dell'uomo, grazie al quale poteva essere prodotta la contemplazione silenziosa dell'Essere Divino Assoluto". (evideziazione nostra)

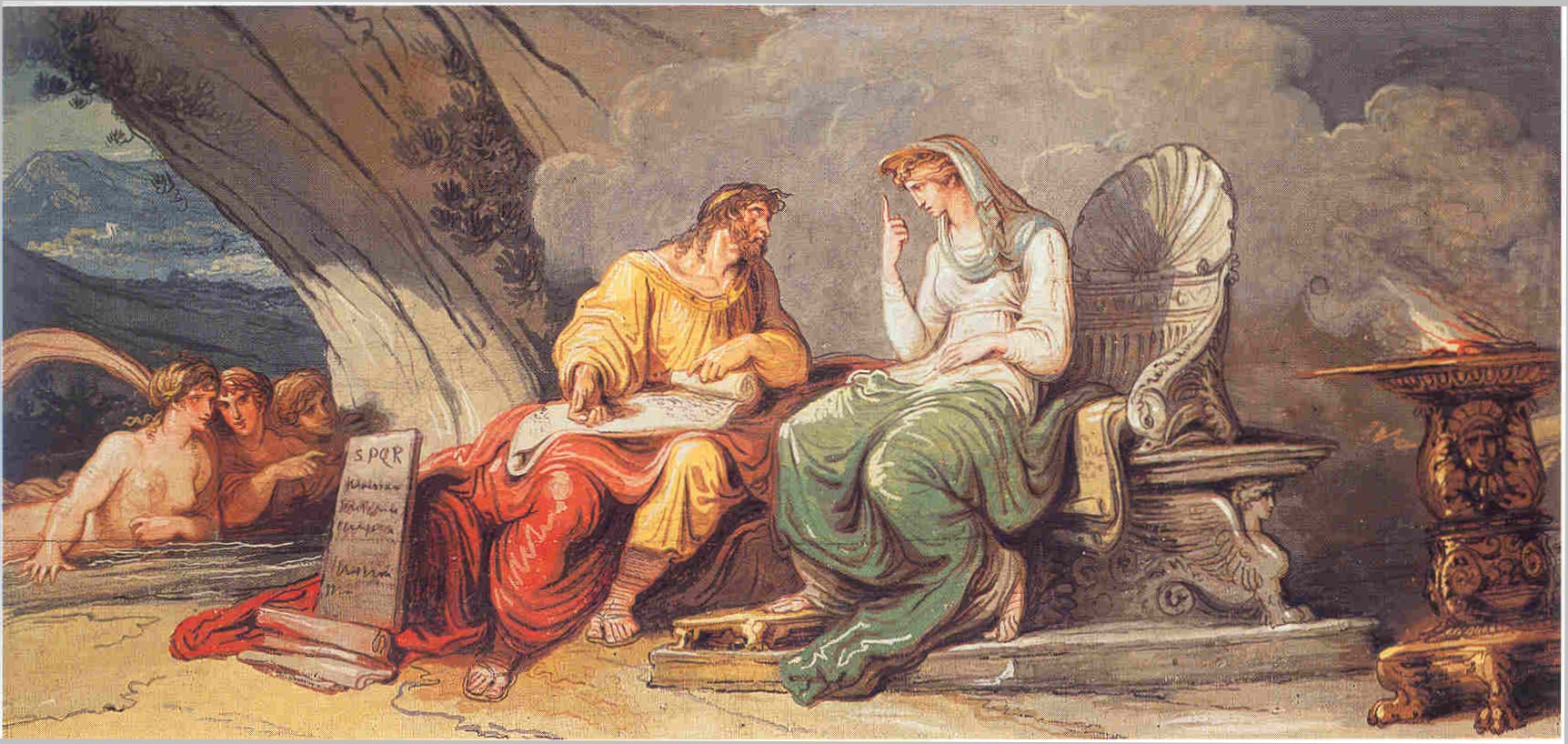

Fig. 1

Felice Giani: “Numa Pompilio riceve dalla ninfa Egeria le leggi di Roma” (1806).

(Ambasciata di Spagna, Sala dei Legislatori, Roma)

Attualmente. nel punto della spiazzo una volta occupato dalle mura serviane - che qui si aprivano in quel varco murario che porta il nome di Porta Capena, di cui rimane superstite un insignificante frammento -, non esiste alcuna indicazione del ruolo che questo sito assunse ai primordi della storia di Roma in quanto caratterizzato da un'investitura sacrale specialissima e poco distante dalla individuata grotta del Lupercale(almeno secondo la documentata convinzione dell'archeologo Andrea Carandini). Si parla del boschetto delle Camenae, posto ai piedi del Celio, dove, a una fonte, le Vestali attingevano l'acqua per il loro culto. In questo boschetto sacro il re Numa si intratteneva a "convegno" con la ninfa Egeria, come nell'aulica rappresentazione qui sopra riprodotta. Sotto quella che appare la quasi ingenua narrazione mitologica si nasconde un vero tesoro sapienziale. Difatti ab origine: "Il divino si è rivelato interamente a Numa Pompilio attraverso la mediazione della dea Diana, la saggezza divina eterna, nella funzione di Egeria". Seguiamo inoltre questo passaggio ""Egeria è nome che deriva da e-gerere, perciò indica il potere divino che 'porta fuori', che 'conduce all'esterno', per traslato è il potere che "rende fuori", dunque rende possibile la conoscenza di ciò che occulto, 'interno' all'Essere non manifestato. Egeria è dunque la Dea che conduce il segreto arcano del Divino al di fuori dei penetrali dell'Essere, perciò, in senso lato, la Dea si identifica con la Sapienza Divina a cui il soggetto si unisce mediante la contemplazione intellettuale separata da ogni temporalità, affinché ciò che è occulto, nascosto nell'Essenza Divina, sia conosciuto, sia tratto dal penetrale di Dio all'intelletto contemplante". (L.M.A. Viola: 2022, 34). Si noti il "platonico" dito alzato della Ninfa. (fonte immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilio Pubblico Dominio)

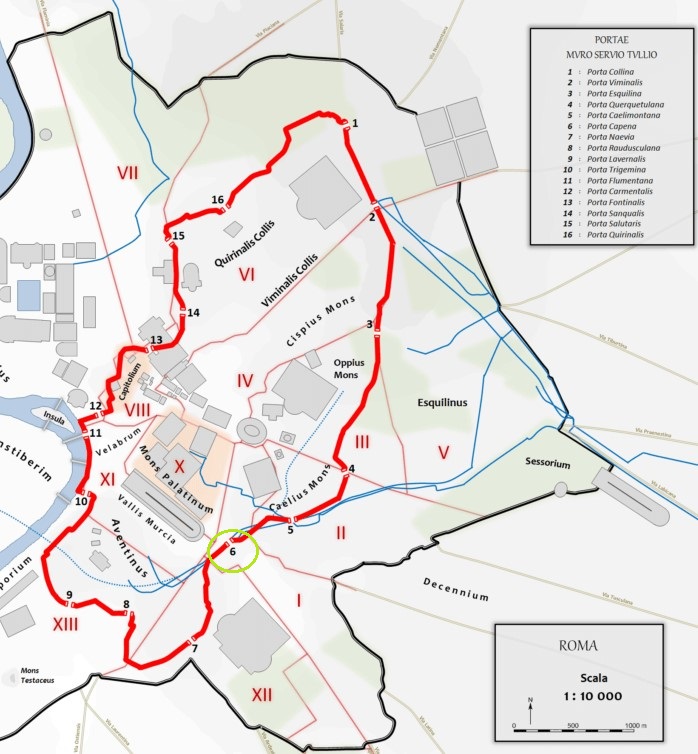

Fig. 2

Indicazione topografica di porta Capena apertura nel recinto delle mura serviane

Fonte: www.lasinodoro.it

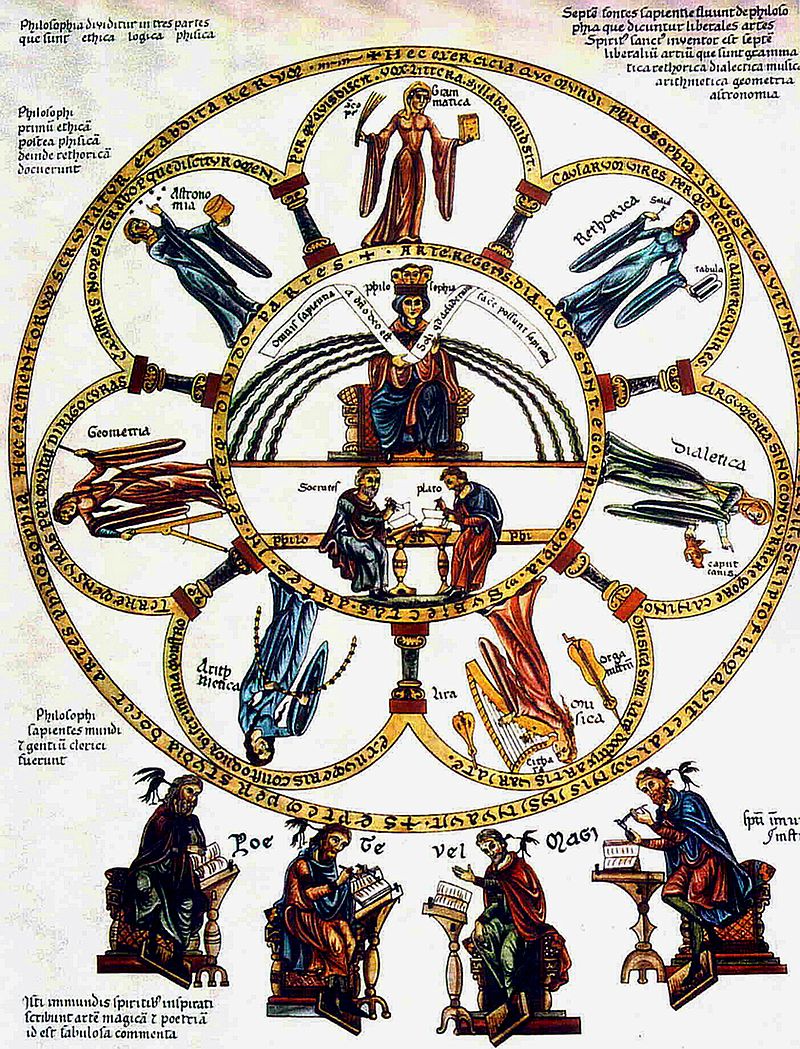

Come si diceva, da queste lontane radici tale modalità di preghiera rivolta al "Dio supremo" ha percorso, piuttosto carsicamente, i secoli della civiltà romana per trovare il suo sbocco terminale nel De nuptiis Philologiae et Mercurii (Le nozze di Filologia e Mercurio) di Marziano Capella, un "pagano" attivo in epoca ormai pienamente cristiana, che, nel testo citato, ha raccolto e consegnato praticamente tutto il patrimonio spirituale della "vera" religione dei Gentili, intendendo l'espressione in senso molto ampio. L'autore ha ripreso difatti fonti mediterranee ed anche extramediterranee per la compilazione del suo scritto. Si è perfino fatto notare che Marziano Capella, grazie alle sue competenze, è stato il miglior conoscitore dell’ormai perduta religione etrusca, consegnandone così ai posteri una preziosa testimonianza. Per inciso, è da notare che la sua competenza era estesa anche all'astronomia avendo descritto, in questo suo libro, l'embrione della teoria eliocentrica, ben dieci secoli prima di Copernico[1].

La assai complessa e articolata struttura del De nuptiis (definita dal suo autore fabula) è stata oggetto di molteplici interpretazioni per le innumerevoli implicazioni sottese in questa opera, in ogni caso, raggrumando il suo contenuto in un'estrema sintesi, si può affermare che lo scritto rappresenta il viaggio che compie Filologia per giungere a Mercurio che aspira a sposarla, dopo che questi, e per diverse ragioni, ha rifiutato altre nozze con personaggi femminili (Sofia o Mantica, Psiche). Ciò avverrà però solo dopo che Filologia si sarà purificata attraverso varie regioni celesti. La veste allegorica,e la presenza delle sette arti liberali velano la finalità "iniziatica" di questo "romanzo teologico" (così è stato definito), ovvero di un percorso dell'anima che si compie attraverso cieli manifestati e immanifestati, fino a giungere alla dimensione non duale, risultato ottenuto attraverso successive purgazioni (a un certo punto Filologia "vomita" tutti i libri ingozzati proprio perché verosimilmente attinenti a un sapere "duale").

Fig. 3 Le Arti liberali

Le sette Arti liberali nella miniatura dell’Hortus deliciarum della badessa Herrad von Landsberg (1125/1130-1195). Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_liberali

Tuttavia, malgrado il contesto si presti, nell'opera non sembra essere implicata alcuna forma di "iniziazione ai Misteri", come, ad esempio, si constata nell'Asino d'oro di Apuleio, nel quale si fanno per l'appunto precisi riferimenti ai Misteri di Iside che costituiscono il sostrato narrativo dell'opera dell'autore. Ma questo scritto del poliedrico autore nord-africano influenzò certamente la narrazione di Capella, come lo fece del resto tutta la letteratura sapienziale "pagana" a lui precedente che fu riassorbita ed elaborata nel contesto, un’ordinata selva di riferimenti che contribuì all'ideazione della impalcatura mitologica che sostiene il racconto.

Il De Nuptiis, difatti, può essere letto come un compendio delle religioni del mondo classico, in quanto contiene nozioni e concezioni religiose risalenti anche a una remota antichità, come dimostra, per esempio, la presenza di richiami alla religione nilotica che è descritta accanto a quella etrusca, di cui sopra si è detto. Per questo, nonostante l'evidente dichiarato neo-platonismo del testo, che narra dell'abbandono definitivo del corpo come teleologia "naturale" intrinseca all'anima al fine di ottenere il ritorno nel luogo divino a lei "naturale", lo scritto dell'autore fu estremamente apprezzato nell'alto Medioevo, ormai pienamente cristiano, per il suo gigantesco valore documentale.

Non stupisce, sia detto per inciso, che anche nella Firenze platonica del '400, secondo gli studi ormai consolidati di Claudia Villa dell'Università di Sassari, condotti sul tema del platonismo fiorentino, si riscontri che nella Primavera del Botticelli si celebrino proprio le nozze dei due personaggi mitici, a riprova del carattere permanente della visione iniziatica del Capella a secoli di distanza dalla scrittura della sua opera. Evidentemente l'autore del dipinto seppe ben cogliere tra le righe del testo il senso riposto e cripticamente lo trasmise ai posteri, che solo odiernamente sono riusciti a recuperarne il significato compiuto e, di conseguenza, quello del suo originario ispiratore.

In ogni caso, proprio in conformità all'assenza di "misteri", la progressione iniziatica dell'anima umana a Dio si compie per mezzo di un percorso totalmente intellettuale, nel senso originario del termine che allude a un "vedere la Realtà" per mezzo di tale approccio "intuitivo" (su tale argomento si legga l'articolata precisazione di Angelo Tonelli: 2016, p. 37 nota 1). A proposito di ciò annota la commentatrice dell'opera di Marziano Capella, Ilaria Ramelli, che: "Secondo Luciano Lenaz Mercurio e Filologia simboleggiano rispettivamente Dio e l'uomo, l'anima umana; le nozze tra Mercurio e Filologia rinviano all'istanza di unità tra mondo divino e mondo umano, in prospettiva neoplatonica e forse anche gnostica. La scienza è sempre di origine divina è dono di Dio all'uomo che l'anima può attingere tramite un processo di elevazione e assimilazione a Dio" (Ilaria Ramelli: Introduzione a Marziano Capella, le nozze di Filologia con Mercurio, 2001, p. XI) .

Giunti a esplicitare tale riflessione conclusiva, il nocciolo contenutistico di questa esposizione si rivela in tutta la sua cogenza e, per esplicarlo al meglio, ci soccorre opportunamente un passaggio di L.M.A. Viola che, commentando l'ingresso di Filologia nella Camera Nuziale, scrive: "…l'accesso alla dimensione non duale del Divino avviene quando Filologia dopo aver appreso che il Sommo Padre di tutti gli Dei era totalmente trascendente, ... si appresta a pregarlo in modo speciale, protendendosi con la semplicità del suo essere animico oltre l'orbita estrema dell'esistenza determinata", e di seguito: "Giunta al Sommo cielo, Filologia compie una preghiera silenziosa...concentrando tutto l'acume della sua mente a lungo prega in silenzio osservando l'antico rituale gridando con la voce dell'anima certe formule, diverse per cifra a seconda delle eterogenee favelle nazionali". (L.M.A. Viola: 2022. 395).

Di passata è da rilevare che l'evidenziazione posta intorno al silente pregare di Filologia pare assente nella dotta introduzione della Ramelli al testo del Capella, purtuttavia si tratta di un passaggio che si rileva invece essenziale per avere contezza del significato della congiunzione nella Camera Nuziale dei due "sposi", unione che si realizza al termine della narrazione. Il brano del Viola, difatti, svela il contenuto principiale che sottende la formulazione di questa preghiera, ossia che, per procedere sulla via della non dualità, occorre necessariamente aver conseguito un totale sganciamento dell'anima dalla compagine psico-somatica, e avere contezza della sua apoteosi, tanto che, appena dopo, il Viola, per precisare la portata di questa condizione, aggiunge: "Questa preghiera viene compiuta con tutta la sostanza dell'anima... "il Fiore di Fuoco", che equivale al "Fuoco dell'Uno in Lei" (L.M.A. Viola: ibidem). Come appena dopo si vedrà, il "fiore" sta a indicare una speciale "condizione" e "settore" dell'anima giunta finalmente a uno stato di estrema purificazione.

Filologia, al termine di questa sua orazione, ottiene il segno ineffabile del raggiungimento del suo stato, apparendole in visione la Galassia (la via Lattea). Ciò, nella concezione cosmologica arcaica, segna il suo definitivo ingresso nella dimensione empirea. A questo punto la menzione del "Fiore" nel periodo precedente ci spinge ad aggiungere ulteriori brevi riflessioni sul tema al fine di poter giungere al quadro compiuto, nella considerazione che è lo stesso autore dei brani evidenziati appena sopra a suggerire quale fonte della teologia proposta dal Capella, e culminante come detto nell'apoteosi animica del "Fiore di Fuoco", una pregressa opera, molto diffusa nel mondo antico: gli Oracoli caldaici.

Il fiore dell'intuire

La citazione apicale in esergo, ossia il primo frammento degli Oracoli caldaici, il cui autore è Giuliano il Teurgo, esprime in maniera piuttosto involuta il significato di fiore dell'intuire presente in questo testo. Angelo Tonelli, traduttore del frammentato scritto greco, ha voluto esattamente connotare il senso della locuzione originaria sostituendola alla più corrente traduzione di fiore dell'intelletto. Ciò perché, a suo dire, il termine "intelletto" ha completamente perduto l'accentuazione visiva che lo connotava all'origine, restando ormai ossificato nel lemma nostrano -- e questo già dal Medioevo - come "il senso di un'esperienza conoscitiva astratta e mediata a una funzione logica" (A. Tonelli: 2016, 37 n.1).

Giuliano il Teurgo è accreditato come figlio "fatale" (addirittura “arcangelico”) d'un altro Giuliano, il quale, secondo la Suidas, compose un'opera sui "dèmoni", la cui autorevolezza fu rilevantissima nel Medioevo e che potette, in base alle sue conoscenze daemoniche, indirizzare l'orientamento spirituale della progenie. Si potrebbe aggiungere: riuscendovi.

Secondo Angelo Tonelli, difatti, nella figura di Giuliano il Teurgo si identifica e si massimizza quella tipologia di sapiente che è congiuntamente poeta (difatti gli oracoli sono scritti in esametri omerici) e sciamano, una caratterizzazione, quest'ultima, che fa da sfondo a molteplici sfaccettature dell'antica religione elladica.

Gli Oracoli caldaici, risalenti al II sec, d.C.. seppur giuntici frammentari (sono 181 frammenti) e quindi incompleti, costituiscono l'ossatura della teologia platonizzante caldaica, altrimenti definita "neoplatonismo teurgico", la cui origine va ricondotta all'area babilonese (diversamente dalla "teologia" ermetica di provenienza egizia). Questo corpus, dal carattere quindi marcatamente teurgico-gnostico, considerato per diversi aspetti una sorta Bibbia pagana, ha oggi l'aspetto (in chiave letteraria) di un paesaggio di nebbia dove le singole scaglie residue lasciamo solo intuire la composizione integrale. Come si sarà compreso dai loro contenuti sapienziali, questi scritti ebbero un impatto formidabile con il mondo classico e la loro fama e la loro considerazione tra i sapienti proseguì nei secoli, al punto che essi furono ritenuti il prodotto di una Rivelazione divina e, in ragione di ciò, l'ultimo dei libri sacri dell'antichità "pagana". Nell'undicesimo secolo il grande sapiente bizantino Michele Psello gli dedicò un commento contenente considerazioni assai elogiative e dottrinalmente complesse, riuscendo, grazie alla sua vastissima cultura, a connettere questa forma di neoplatonismo teurgico al cristianesimo, cui questo filosofo riteneva integralmente di appartenere.

Val la pena di insistere un poco sull'argomento della morfologia dell'anima nell'ottica descritta in questi antichi documenti, anima la cui "parte emersa", quella cioè non condizionata e non condizionabile dalle suggestioni somato-psichiche, è denominata "fiore", Fiore di Fuoco o Fiore dell'intuire, e che è considerata negli Oracoli caldaici quale strumento indispensabile alla catarsi finale del praticante, culmine di una iniziazione concepita per gradi verosimilmente a similitudine del percorso mitraico.

Fig. 4

Michele Costantino Psello: filosofo, scrittore, politico e storico bizantino.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Psello

Non deve stupire, per conseguenza della soprastante premessa, che il poliedrico Psello, nella sua adesione al "platonismo cristiano", abbia operato profonde elaborazioni sulla materia di questi reperti che gli giungevano da una lontana epoca e li abbia commentati con grande perizia armonizzandoli, per quanto possibile, con il cristianesimo bizantino dell'epoca sua, in cui la teurgia (componente essenziale degli Oracoli) non scandalizzava nessuno, tanto che una pitonessa - medium, tale Drusilla, s'incaricava occasionalmente dell'evocazione dello "Spirito Santo" in speciali sedute tenute legittimamente allo scopo.

Sgombrato, quindi, il campo dalla possibilità di considerare tale testo il residuo superstizioso di una decaduta "religione seconda", ci troviamo, nel caso di specie, in una situazione del tutto opposta. Gli Oracoli difatti mostrano esattamente il contrariò di ciò che può apparire a prima vista, ovvero il loro elevatissimo tenore teologico e la possibilità di comunicare non solo con "il più alto dei cieli", ma addirittura "sopra i cieli", nonostante essi indubitabilmente consentano e quindi contengano delle potenzialità operative per l'esercizio di pratiche di "bassa" magia e/o spiritismo, attività che sono connesse intrinsecamente alla teurgia.

In ragione di ciò, nel suo apparato introduttivo e di commento, Tonelli sottolinea fortemente l'evidente carattere "pratico" dell'antico testo "pagano", sottolineando come la collocazione apicale del "fiore dell'intelletto" sveli l'attivarsi di quella facoltà sovrarazionale che permette di unirsi all'Uno, proprio attraverso una riduzione a zero delle facoltà conoscitive dianoetiche. Questo silenzio della mente duale permette di attivare facoltà conoscitive di diverso grado così che la mente, una volta ordinata, appare assolutamente recettiva e predisposta a quel “vuoto intuire” proprio dell'estasi, condizione unica mediante la quale è possibile entrare in contatto con il Principio di tutte le cose. Per questo motivo, tornando a leggere il testo di Psello, commentato da Silvia Lanzi, si riscontra che il "fiore" viene identificato con un precipua proprietà dell'Intelletto, dotata di virtù unitiva (e perciò capace di ascendere e di conoscere l'assolutamente Uno), e definito per questa sua caratteristica "la più sublime potenza dell'anima" (cfr. M. Psello: 2014, 28, 29).

Porfirio: il silenzio come preghiera

Porfirio (nato nel 234 a Tiro e morto nel 305 a Roma) è stato, congiuntamente ad Amelio, il discepolo prediletto di Plotino. Egli visse nel crepuscolo di un'epoca assai travagliata che, dal punto di vista della catabasi spirituale, ha molte similitudini con la contemporaneità, e questo rende Porfirio, al di là dei diciassette secoli che da lui ci separano, un personaggio molto moderno alla cui mentalità ci si accosta con un senso di gradevole similitudine.

L'oggettivo decadimento dell'epoca, proprio di un mondo che andava illanguidendo nella violenza, mostrando tutte le rughe di una senescenza malata, indusse nel filosofo una distaccata riflessione sui comportamenti umani e sul modo con cui i suoi contemporanei si relazionavano con il Divino. Questa meditazione lo condusse a una profonda depressione, pur egli mai assumendo un atteggiamento anticosmico, mostrando così, malgrado tutto, un'incontestabile empatia verso i suoi simili, nonostante il vuoto spirituale che ravvisava nella maggior parte di loro. Questo persistente stato melanconico dell'animo lo stimolò a pensare al suicidio come soluzione al suo disagio esistenziale, ma, come si afferma in un testo del Buddismo delle origini "Chi prende l’estinzione come estinzione e, presa l’estinzione come estinzione, pensa l’estinzione, pensa all’estinzione, pensa sull’estinzione, pensa ‘Mia è l’estinzione’ e si rallegra dell’estinzione, costui, io dico, non conosce l’estinzione" (Majjhimanikāyo, I, 1); tale "soluzione" non è certo risolutiva, dal che è possibile pensare che, forse, in aderenza a questo trasversale principio estremo-orientale, su consiglio del suo maestro Porfirio si trasferì a Lilibeo in Sicilia, dove lungamente dimorò riacquistando rapidamente vigore fisico e intellettuale.

Fig. 5

Porfirio

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Porfirio

Tra le tante distonie dell'epoca Porfirio avvertì come maggiormente stridente con l'etica sua il tema della sarcofagia (sulla scia di altri sapienti del mondo antico quali Pitagora, Orazio e Plutarco ad esempio) e correlativamente del sacrificio animale, per questo meditò sul modo corretto di avvicinare la deità, concependo una relazione con questa in totale contrasto dalle consuetudini rituali dei suoi contemporanei. Manifestò il suo pensiero in un trattato in quattro tomi dal significativo titolo Sull'astinenza dagli animali in cui emerge, in tutta la sua purezza, lo sdegno sia per l'alimentazione carnivora, sia per l'impiego degli animali nei sacrifici, presa di posizione derivante dalla riabilitazione ontologica di questi esseri, consimili e, insieme, dissimili a noi e che, al pari di noi, sono senzienti e quindi, secondo Porfirio, razionali.

A latere di ciò, ma non estraneo all'argomento di cui qui si tratta, è da sottolineare che forte e profonda fu l'influenza che, con un altro dei suoi scritti (Lettera ad Anebo), esercitò su Agostino, prima e dopo che questi si convertisse, tanto che la saggistica contemporanea (Pierre Hadot, Porphirius e Victorinus, 1968) avanza l'ipotesi che fu proprio Porfirio a indirizzare, se non a determinare, la concezione trinitaria elaborata da Agostino. Il passo che lo documenta è interessante, anche se al momento appare collaterale alla trattazione, e lo riportiamo: "Che il più insidioso nemico del cristianesimo del periodo tardo-antico sia stato nel contempo la fonte del pensiero teologico cristiano è un paradosso, molto suggestivo, che ancora non è stato ben chiarito in tutta la sua portata storico-filosofica (Giovanni Reale nella introduzione a Giuseppe Girgenti, Il pensiero forte di Porfirio. Mediazione fra henologia platonica e ontologia aristotelica, Vita e Pensiero, Milano,1996).

Si è sottolineato questo perché fu proprio Agostino, in un suo scritto, a cogliere la consonanza tra il pensiero del filosofo fenicio e Giovanni l'Evangelista, una circostanza che sarebbe evidenziata da questo passaggio del Vangelo dell'Apostolo (cfr. Massimo Iacovella: Il sacrificio del silenzio: Phorphirius siculus e la catarsi vegetariana).

“Gesù le dice: ‘Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità’ (Giovanni 4:21-24), da compararsi con questo testo porfiriano:

“Al Dio che è sopra tutti non sacrifichiamo niente di ciò che è sensibile, né bruciandolo né nominandolo; perché niente v'è di materiale che per l'essere immateriale non sia immediatamente impuro. Perciò a lui non è appropriata né la parola emessa con la voce, né la parola interiore quando essa è insudiciata dalla passione dell'anima; con un silenzio puro e con pensieri puri rivolti a lui lo veneriamo” (De abstinentia, II 34, 2).

Questo raffronto rende coerente l'accostamento tra il De abstinentia e Sant'Agostino, perché proprio l'altissima concezione di Dio sospinge Porfirio a interrogarsi su quale mezzo sia il più confacente per relazionarsi con la Deità, quando questa è colta nella sua estrema apicalità e quindi ben al di là delle cose sensibili, dell'offerta delle quali non può certo compiacersi. È noto che filosofo medioplatonico Numenio ebbe grande influenza sul suo maestro Plotino ed è parimenti noto che questo filosofo distingueva nitidamente il Primo Dio (chiamato Padre e Monade) dal "secondo", al fine di garantire l'assoluta trascendenza del Primo, assente qualsiasi rapporto con il mondo del divenire. Questa distinzione era ben evidente in Porfirio (e in tutto il neoplatonismo), che l'adottò in relazione alle modalità di preghiera.

Per conseguenza all'atto dell'orazione s'imponeva di accostarsi diversamente secondo i due aspetti di Dio - quello, immanifesto e quello manifesto -, operando secondo modi confacenti alla natura del loro "stato"; henologico il primo, ontologico il secondo.

Per esplicare al meglio la circostanza e giustificare così il titolo di questo paragrafo ci facciamo aiutare da una precisazione presente nel già citato studio di Massimo Iacovella in cui, alla nota n. 4, si legge questa essenziale considerazione: "Porfirio giunse a parlare di ‘sacrificio mentale’ ... Era il punto di massimo avvicinamento fra neoplatonismo e vedismo. Come l'interiorizzazione del sacrificio vedico culminava nella teoria del ‘sacrificio del soffio’, così con la dottrina di Porfirio si compiva l'interiorizzazione del sacrificio pagano. In entrambi i casi scompariva ogni oggetto tangibile del sacrificio (suo ultimo residuo era il respiro nella dottrina vedica). Per Porfirio, invece, neppure la parola mentale veniva ammessa: l'offerta doveva consistere soltanto nel ‘puro silenzio’ e nei puri pensieri che l'accompagnavano” (da R. Calasso: 2016:152-153).

Il Dio che è "sopra di tutti", l'Uno, colui che è senza causa è destinatario del silenzio perché "Egli" è al di fuori di ogni definizione, compresa quella di "Uno" come ben ci illustra questo passaggio tratto da un commento di N. D'Anna al neopitagorico Damascio (470-544): "Già questa definizione è una limitazione, perché presuppone un "concetto di unità", mentre si deve andare oltre la stessa unità, in quanto essa si chiarisce nel suo contrario, la dualità: 'Se dunque bisogna togliere il 'che' e il 'quale' dalla conoscenza di lui, bisognerà togliere anche l'uno - è infatti un 'che' fra tutte le cose - e con esso anche il tutto'. Resta il silenzio l'Inesprimibile, il 'mistero', che è assoluta quiete". (N. D'Anna: 2011, 100)

Un tassello manca per completare il quadro della sintetica esposizione, ovvero quello della presenza e dell'indicazione di eventuali tecniche idonee a raggiungere le condizioni necessarie per poter esercitare tale forma di preghiera, che non può certo consistere in un mero "chiudersi la bocca" per formulare con la mente un'orazione qualsiasi. Di ciò ci informa Nuccio D'Anna in un suo saggio sul neoplatonismo, e ciò precisamente avviene nel paragrafo dedicato appunto a Porfirio.

La forma silente di preghiera richiama certamente un sostrato pitagorico, ma accanto a ciò è comunque presente un ulteriore e più profondo sostrato inerente lo sciamanismo ellenico, riferimento fontale primigenio su cui il citato Tonelli insiste sistematicamente ritenendolo radice sostanziale del misticismo greco inteso nella sua interezza (sul tema sciamanico e la preghiera silenziosa si richiama qui anche quanto scritto sui nativi del nord America nel nostro articolo citato all'inizio di questo testo).

Giunti a ciò osserviamo alcuni punti significativi delle puntualizzazioni proposte dal D'Anna sul tema. Questi richiama un passaggio di un altro commentatore (Joseph Bidez, non particolarmente inclinante verso Porfirio) sulle possibili discipline operative della scuola plotiniana romana che, come detto, fu brillantemente frequentata da Porfirio. L'incoraggiamento operativo è il seguente: "Purificali, staccali dal contatto con la materia e conducili all'estasi, cioè alla vita di Dio" (Purifier, les detacher de la contact de la matière et les conduire al'extase, c'est a dire a la vie de Dieu) (N. D'Anna: 2011.67).

Ancora nella stessa pagina si può leggere: "Raccogliersi via dal corpo e dai diversi luoghi, così da essere completamente libero dalle passioni", e inoltre: "Ti sforzerai di rientrare in te stessa raccogliendo via dal corpo le tue facoltà disperse e ridotte alla molteplicità lontane dall'unità". Questo passaggio, come ognuno vede, è particolarmente "tecnico" e non ha nulla di semplicemente "morale". L'origine dell'obnubilamento catabasico individuale è indicato nella dispersione dell'anima fra i vari organi del corpo, la riunificazione di questi "frammenti" è possibile solo utilizzando particolari strumenti operativi che potrebbero trovare l'espressione della loro ri-composizione unitaria nella formula in cui si sollecita l'anima a rendersi stante e non cadente. Una finalità che trova in Platone, citato dal D'Anna nella pagina successiva del suo testo, la cui forse più fulgida e significativa espressione è resa con queste parole: "La purificazione consiste nel separare il più possibile l'anima dal corpo e nell'abituarla a raccogliersi e concentrarsi solo su se stessa, a prescindere da ogni parte del corpo, e a dimorare, per quanto è possibile, in presente e in futuro, sola in se stessa, quasi sciolta dalle catene del corpo". (Faed., 67C, 5-6)

Non è difficile riconoscere in queste considerazioni la presenza di quella medesima radice pitagorica, del resto sottolineata anche dallo stesso D'Anna, cui si è fatto riferimento a proposito dell'iniziazione di Numa Pompilio. Anche qui splende la luce della via iniziatica di Pitagora che invocava esattamente il sacro silenzio nella venerazione degli Dei. Essa è espressione della più alta delle forme di orazione che l'uomo possa loro rivolgere, come del resto parallelamente afferma Diogene Laerzio in questo passaggio: "Bisogna rendere onori agli dèi e agli eroi, ma non allo stesso modo: agli dèi in ogni momento, e in religioso silenzio, vestiti di bianco e puri, agli eroi invece solo a partire dalla metà del giorno".

N. B.: Tutte le evidenziazioni presenti nel testo, ove non altrimenti indicato, sono dell’Autore del presente scritto.

Bibliografia

ARQ (Redazionale): Al di là di monoteismo e politeismo (III parte), “Saturnia Regna”, 58, 2015

Giuliano il Teurgo: Oracoli caldaici (a cura di Angelo Tonelli), Bompiani, Milano, 2016

Marziano Capella: Le nozze di Filologia con Mercurio (a cura di Ilaria Ramelli), Bompiani Milano, 2001

Roberto Calasso: Il cacciatore celeste, Adelphi, Milano, 2016

Nuccio D'Anna: Il Neoplatonismo, Il Cerchio, Rimini, 2011

Michele Psello: Oracoli caldaici (a cura di Silvia Lanzi), Mimesis, Milano-Udine, 2014

Porfirio: Filosofia rivelata dagli Oracoli (a cura di Giuseppe Girgenti e Giuseppe Muscolino), Bompiani, Milano, 2011

Massimo Iacovella: Il sacrificio del silenzio. Phorphirius siculus e la catarsi vegetariana, in AA. VV., “Oikosophia, Quaderni di studi indo-mediterranei”, X, 2017

L..M. A. Viola: Per Amore del Verbo, Victrix, Forlì, 2017

L..M. A. Viola: La religione degli Italiani, vol. IV, Victrix, Forlì, 2022

[1] Disegnare l'universo, in: https://www.imagazine.it/notizie-trieste-gorizia-udine-friuli/5437.