La “Grande Storia del Graal” di Robert de Boron: Vangelo iniziatico della terza Età dello Spirito

“Da duale che era [nella tipologia cristiana], il tempo è diventato ternario. Non si organizza più intorno al Padre e al Figlio, a Eva e a Maria, alla Caduta e alla Redenzione, ma si dispiega dal tempo della Genesi al tempo di Galaad passando per (e quasi eludendo) il tempo di Cristo […].Al tempo del Padre, al Tempo del Figlio, succede quello del cavaliere dalle armi vermiglie, in sembianza di fuoco, venuto a visitare l’universo arturiano nel giorno della Pentecoste, designato e riconosciuto come semblance dello Spirito Santo”

(Emanuele Baumgartner)

Premessa

Premessa doverosa. Il titolo di questo studio, così com’è, potrebbe apparire eccessivamente enfatico e non potenzialmente coincidente con i possibili contenuti. Diciamo subito che non è così. La fonte principale delle proposte espresse in questo testo provengono dall’impostazione conferita alla materia dallo studioso italiano Francesco Zambon che, ai nostri occhi, è tra gli specialisti più qualificati a poter parlare dell’opera di Robert de Boron (la bibliografia parla per lui). Ѐ stato questo autore ad articolare su alcuni pilastri fondamentali le sue argomentazioni. Esse sono:l’esistenza di un sapere segreto, riservato, proveniente direttamente da Cristo e

consegnato al nobile decurio Giuseppe di Arimatea e poi da questi tramesso ai suoi successori insieme alla sacra coppa che ha contenuto il sangue di Cristo; v’è poi il tema della consegna a una milizia (la cavalleria) di uno strumento, il Vangelo, che coincide con i tre libri di de Boron che formano la grande storia del Graal. in cui però non sono contenute le sacre parole del Cristo, in grado di trasformare la cavalleria terrena in cavalleria celeste. Da ciò il conseguenziale carattere paracletico ed escatologico di questa cavalleria in difformità all’interpretazione corrente che considera il gioachimismo la prefigurazione della terza età, quella dello Spirito (successiva a quella del Padre e del Figlio), che sarebbe appannaggio dei “contemplativi” (e non di “uomini d’azione” pneumanticamente risvegliati) con conseguente “arretramento” della Chiesa romana in una dimensione ”contenuta”, anziché “contenete”

Questa la cornice in cui ci si propone di esporre questa peculiare declinazione della “materia di Bretagna”.

Introduzione

Se dunque noi definiamo sapienza il Cristo nella sua persona e nella sua opera, spiegata dai profeti attraverso la quale possiamo apprendere la tradizione “gnostica”(gnostiche paradosis), come la insegnò Egli stesso ai santi apostoli al tempo della sua venuta, anche la gnosi (gnosis) deve essere sapienza: essa è scienza e comprensione sicura e infallibile di ciò che è , che sarà e che è passato, in quanto è tramandata (paradotheisa) e rivelata al figlio di Dio[…]. Ma proprio questa “gnosi” concessa per diretta trasmissione, discese solo su pochi degli Apostoli, tramandata senza scrittura (agraphos)

(Clemente Alessadrino: Stromata, VI, VII, 61 1, 3)

In molte maledizioni è incorso Julus Evola quando, dopo aver messo in Appendice alla prima edizione di Rivolta contro il mondo moderno (oggi ristampata in copia anastatica), uno scritto dedicato al Mistero del Graal, decise successivamente di farne un’opera autonoma. Questa edita nel 1937 recava, oltre che lo stesso titolo (Mistero del Graal), questo sottotitolo Idea imperiale ghibellina, pudicamente espunto dalla copertina nelle edizioni successive da Ceschina in poi (in realtà una scelta causata dalla cessazione di ogni possibilità di una qualsiasi “restaurazione tradizionale” nel dopo guerra, secondo l’autore del testo). La proposta evoliana di costituire nel periodo prebellico una milizia dai tratti simili a quelli delineati dalla cavalleria templare di Wolfram von Echembach d’intonazione squisitamente ghibellina e le sue interazioni di allora con le correnti della “rivoluzione conservatrice” (e non solo come dimostra la corrispondenza messa in evidenza dal ricercatore Christian Guzzo tramite accurate ricerche d’archivio), mettono in evidenza la declinazione di lettura “nordico iperborea” del materiale scelta dal filosofo all’epoca e assunta come necessaria presa di posizione rettificatrice della tematica graaliana. Questo non ha mai favorito la comprensione dell’autore, anzi ha determinato un tentativo, mai esauritosi di damnatio memoriae il che, sotto certi aspetti, è pienamente comprensibile [1]

Evola, in questo suo libro, dedicato al tema del Graal, ha assunto una posizione nettamente anti-cattolica nella trattazione dell'argomento tendendo a considerare i contenuti cristiani espressi nei racconti del ciclo del Graal dei meri accidenti aggiunti per asservire un tema estraneo al cristianesimo, quale quello della autorealizzazione personale, alla “grazia” concessa dal Graal.

Da un poco di anni si va però affermando una linea interpretativa che Evola sembra aver preso poco in considerazione all’epoca sua e che, sostanzialmente, propone una soluzione al tema del ruolo nella milizia nei racconti del Graal che è, in fin dei conti, parallela a quella da lui proposta ma che sarebbe stata confezionata per un altro ordine di vedute ben diverso da quello che la storia in tempi moderni ha poi pesantemente condannato. Riassumiamola così: I testi del Graal, pur avendo protagonisti anche dei cristiani (molti personaggi sono battezzati in “corso d’opera” molto in avanti nella narrazione), non sono testi prettamente devozionali, possono esserlo di riflesso, il loro scopo difatti appare altro: esso è “iniziatico”. Da questo punto di vista l’osservazione evoliana fa sicuramente testo tenendo in massima considerazione il fatto che essa è scaturita per commentare il terzo scritto di de Boron dedicato a Parsifal nel momento in cui questi occupa il “posto pericoloso”. Leggiamola:

“Chi ha familiarità con la letteratura misteriosofica, riconoscerà senza esitare, in tali avventure l’allusione ad esperienze tipiche a carattere iniziatico, espresse mediante simboli più o meno identici, dalle tradizioni di ogni paese. Tempeste e tuoni, passaggi attraverso le acque, sviluppi del tema dell’albero e dell’Isola, rapimenti e morti apparenti, e così via, sono, per così dire, delle costanti in tutti i racconti a contenuto iniziatico sia d'oriente che d’occidente; tanto che sarebbe banale fare qui comparazioni che finirebbero per svilupparsi quasi indefinitamente. In un Plutarco, in un Giuliano Imperatore, nelle testimonianze pervenuteci dei misteri ellenici, nel de Mysteriis, nel libro del Morto tibetano e in quello egiziano, nel cosiddetto Rituale Mithriaco, negli insegnamenti dello Yoga e nel Taoismo esoterico, nella più antica tradizione kabbalistica della Merkaba, ecc, anche il profano può riscontrare la corrispondenza supertradizionale di simbolo a simbolo, e se non del tutto vittima dell’idea, che tutto si riduca a creazioni poetiche o a proiezioni fantastiche da interpretarsi psicoanaliticamente sulla base dell’’inconscio collettivo’, può presentire tappe corrispondenti di uno stessi itinerario interiore.”volto alla distruzione dell’IO fisico e alla partecipazione degli stati trascendenti dell’essere” (J. Evola: 1962) [2]

Allora, se prescindiamo dal ghibellinismo evoliano, resta l’essenziale, ovvero i testi del ciclo graalico si presentano come scritti sostanzialmente iniziatici e pertanto guidano a una “Realizzazione” e, conseguentemente alla partecipazione degli stati trascendenti dell’essere e ciò indipendentemente dal retroterra dottrinale che li sostiene. Come ulteriore punto è da domandarsi a chi questi testi sono rivolti. Sicuramente, dal punto di vista del “diletto”, il corpus del Graal può ritenersi rivolto a “tutti” ma, al di sotto della scorza narrativa, c’è l’indicazione di una prassi di assai impegnativa realizzazione che è restrittivamente rivolta a quei Cavalieri che si aprono la “via dei cieli”, ovvero la via della “conquista spirituale”, con la “forza delle armi” trovando questo atteggiamento corrispondenza nell’enigmatico passo matteano: “Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono” (Mt,11,12)” cui si può aggiungere “ a chi vince darò di sedere meco sul mio trono” (Apocalisse 3,21)

In sintesi lo scopo della tratteggiata iniziazione, insistiamo, consiste nel trasmutare la cavalleria terrestre in cavalleria celeste

Giunti però a questo punto v’è ben di più e il di più è costituito dal fatto che, secondo la preziosa indicazione dello Zambon, i prescelti per portare a compimento la ricerca del Graal, ovvero i cavalieri che fecero (o faranno) “l’impresa”, sono destinati a inaugurare la Terza età spirituale, quella delineata dal gioachimismo che, di norma, è attribuita ai “contemplativi”.

A ragionato parere di questo interprete non saranno pertanto i monaci contemplativi ad assumere questo ruolo determinante nella storia della salvezza, propedeutico all’escatologia, ma, se così vogliamo dire, l’opposta categoria dei Cavalieri: uomini di Fede, Azione e Conoscenza. Questi trovano la fonte del loro agire nella consegna iniziatica fatta ab origine da Cristo al nobilis decurio Giuseppe di Arimatea, che è stato significativamente definito il primo evangelista del (Vangelo) del Graal, insegnamento traslato poi, più o meno segretamente, in quella Cavalleria i cui tratti sono descritti nel ciclo arturiano dove troverebbe compiuta espressione l’indicazione bernardiniana che distingue la cavalleria terrestre da quella celeste.[3] Il teologo Henry de Lubac ha precisato che la terza età gioachimita non deve essere ritenuta come espressione di una successione storica quanto, piuttosto, come una indicazione metastorica e, aggiungiamo, l’avvento del Paraclito non sta a indicare necessariamente solo la oggettiva “fine dei tempi” ma (anche) la fine dell’illusione temporale, almeno per colui che è giunto alla sua meta spirituale approdando così a una escatologia individuale. In Robert de Boron la cavalleria è tutta cristiana e di questa qui ci si occupa, tuttavia Wolfram Von Echembach amplierà questi orizzonti proponendo nel suo Parzival l’idea di una “cavalleria ecumenica” abbracciante più exoterismi. Da ciò consegue che è bene fare subito incetta su tale tema di una rilevante osservazione del Corbin che scrive: “Per i gioachimiti, il regno dello Spirito Santo, del Paraclito, sarà il tempo in cui dominerà la comprensione spirituale (intelligenza spiritualis) delle Scritture, ciò vuol dire per loro il “Vangelo Eterno”. La concordanza è strabiliante si può parlare di una “situazione ermeneutica“ comune, vale a dire di un modo di comprendere comune per entrambe le parti, nonostante la differenza proveniente dalla Rivelazione coranica, anche più ricca di insegnamento “(:2015, 4°, 496).

Alla luce di queste considerazioni, astraendoci necessariamente dalle contingenze storiche nel quale il testo evoliano è stato inquadrato, anche per precisa volontà del suo autore, resta, come ineludibile pietra d’inciampo, che il tema portato al calor bianco dal Wofram si sostanzia nel fatto che potranno essere solo i “Cavalieri” (e nella circostanza trasparentemente i Templari che, tra l’altro, possedevano anche i “segreti” delle misure del Tempio, riversati nel Nuovo Titurel dell’Albrecth),[4] a portare di nuovo il Graal dall’Oriente all’Occidente e quindi a inaugurare il Regno dello Spirito Santo o del Paraclito. Sotto questa luce andrebbe letta tutta l’architettura simbolica apparecchiata dal de Boronche ci apprestiamo, magari maldestramente, a sintetizzare.

Accantonando quindi la vera o presunta forzatura ghibellina evoliana resta da vedere se nel contrapposto ambito cristiano-cattolico sono presenti sufficienti elementi supportanti la prospettiva spirituale appena prima delineata. Come il lettore ricorderà, richiamando alla mente altre letture, la Trilogia di Robert de Baron, composta da Joseph; Merlino e Perceval, conosciuta come il Libro del Graal, è anche, in assoluto, il più antico romanzo in prosa della letteratura francese, è quella che appare la più “cristianizzata” dell’intero corpus di testi graalici e alla disamina di queste testimonianze, seppur da un punto di vista variegato, si sono proficuamente dedicati alcuni qualificati interpreti che qui ricordiamo senza alcun specifico ordine: Henry Corbin, Nuccio d’Anna, Francesco Zambon, Manuel Insolera. Si tratta di studiosi che, a propria volta, hanno a supporto altri interpreti i quali hanno contribuito al raggiungimento di certe conclusioni, diciamo “eterodosse”, e che vorremmo porre al servizio della tesi secondo cui il Libro del Graal di Robert de Boron rappresenta l’espressione di una vera e propria gnosi cristiana riservata alla funzione cavalleresca, asserzione che, certamente, va adeguatamente supportata. Un dato importante che non deve essere sottaciuto. Robert de Boron, come del resto Wolfram von Echembach, a un certo punto del suo racconto dichiara l'esclusività della propria opera, scrivendo che Chrétien, suo predecessore, e gli altri poeti non hanno tramandato la verità che invece è stata trasmessa da Giuseppe e da Merlino e lo afferma con queste parole “Ma di ciò non parlarono né Chrétien de Troyes né gli altri poeti che hanno raccontato questa storia nelle loro piacevoli rime”. (G. Baldassarri, p. 53).[5]

A questo punto non si darebbe giustizia all’Evola se non ricordassimo che egli aveva parlato della eventualità di un possibile “supercattolicesimo”. La travatura di sostegno di questa affermazione si trova nei testi di de Boron e del suo predecessore Chrétien, dove si parla di un certo “sapere” non a tutti elargito. Evola, difatti, allude alla testimonianza della presenza una iniziazione proveniente direttamente dal Cristo, circostanza che nel suo testo è stata introdotta con queste parole:”La cosiddetta Elucidation, che precede il testo di Chrétien de Troyes, rimanda a un certo Maestro Blehis, possessore di una tradizione che deve rimanere segreta[...].. Il testo più recente e cristianizzato del primo periodo, il Graal St Graal, all’originario carattere segreto e misterico sostituisce un carattere più mistico. Il libro del Graal fu scritto dal Cristo stesso e trasmesso all’autore durante una visione. Si può avvicinarlo solo dopo una visione ascetico-purificatoria Nel leggerlo si producono delle apparizioni lo spirito viene rapito dagli angeli e portato a contemplare direttamente la Trinità. Aprire lo scrigno che contiene il Graal significa entrare direttamente in contatto con il Cristo (J.Evola: 1962, 70-71)

Questo periodo assume un grande peso perché suggerisce la possibilità di esperire attraverso una via “gnostica” (non si parla di mediazione dei sacramenti e Il tema del battesimo va trattato a sé) un “contatto” diretto con il Cristo. Per questo il “ghibellinismo” poco ci interessa, reputiamo ciò, e lo ribadiamo, una pura contingenza e puntiamo diretti alla relazione che si stabilisce tra Cavalleria e realizzazione spirituale avendo come sfondo la figura peculiare del Prete Gianni che, quale custode del Graal è, al contempo, re e sacerdote.

La Trilogia di de Boron

“Bron sappi che ora si compirà la profezia fatta da Nostro Signore a Giuseppe. Nostro Signore ti ordina di insegnare e far custodire a quest’uomo queste sacre parole che Egli insegnò a Giuseppe nella prigione (e che Giuseppe insegnò a te) quando ti consegnò il vaso; ne diventerà depositario in nome di Nostro Signore. Quanto a te, fra tre giorni lascerai questo mondo e sarai accolto tra gli Apostoli”(Giuseppe di Arimatea di Robert de Boron)

Per richiamare la struttura della trilogia di Robert de Boron utilizziamo gli spunti di uno schematico riassunto che proviene dalla penna di Roberto Iannaccone, specialista della materia. Esso è stato compilato per proporre una recensione della trilogia di de Boron, pubblicata da Adelphi, e, insieme a ciò, è un commento alla accurata Introduzione a questi testi di Francesco Zambon. Nella nota del predetto Iannaccone, sono presenti acute punte di polemica verso altri interpreti “simbolisti” della tematica graaliana quali René Guénon e Julius Evola, accusati di essere poco o nulla “scientifici” (un’accusa fotocopia di quella di Umberto Eco ma da parte cattolica stavolta) nell’approccio a una materia che si vorrebbe evidentemente risolvere esclusivamente dal punto di vista storico-filologico.

Iannaccone, sembra difatti leggere gli scritti di de Baron dal punto di vista esclusivamente confessionale perché, a suo dire, nel testo non vi sarebbe narrata nessuna “trasmissione segreta” o “parole segrete” su cui indagare, solleticando queste fumose espressioni inesistenti sottofondi misteriosofici. Per comprendere sempre di più il senso della Trilogia, e con esso la fortuna di cui ha goduto nel tempo, sarebbe sufficiente, secondo questo commentatore, affinare i mezzi della storiografia, che avrebbe già puntualizzato moltissime pregresse fumoserie, per venire infine a capo di quello che in realtà è un “non-enigma”. In via semplificata si può affermare che ogni interpretazione extraortodossa costituisce solo materia atta a vellicare sempiterne fantasie eterodosse, se non eretiche tout court, provenienti da veri o presunti detrattori della Chiesa cattolica e della sua storia millenaria. Questo, in sintesi, il suo punto di vista. (si veda su ciò: https://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/il-graal-amp-la-sindrome-della-tradizione

Detto ciò parliamo di contenuti. Il primo roman della trilogia, Giuseppe d’Arimatea è conseguenza dell’incastonatura di episodi provenienti da alcuni apocrifi: gli Atti di Pilato (o Vangelo di Nicodemo), la Guarigione di Tiberio e la Vendetta del Salvatore. Esso narra delle vicende di Giuseppe d’Arimatea intrecciate al racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù.

Giuseppe, assieme a Nicodemo, seppellisce il corpo di Gesù; poi quando si scopre la tomba vuota dopo la risurrezione, viene accusato di averne trafugato il corpo e quindi incarcerato. Proprio quando questi è in ceppi gli appare Gesù che gli affida il Graal, un contenitore che era servito a raccogliere il suo sangue.

Il Risorto annuncia brevemente a Giuseppe anche le future vicende del Graal. A fine narrazione, il Graal – trasportato in Bretagna – viene affidato a Bron(=Hebron), cognato di Giuseppe.

Robert de Boron quando scrisse Giuseppe d’Arimatea aveva in mente tutto il progetto narrativo esposto nella trilogia e pertanto, anche se qui si trattano le singole sezioni (la seconda e la terza lo si farà più in breve), si deve tenere sempre in considerazione il fine unitario dell’opera. Ebbene l’autore, pur direttamente ispiratosi al suo predecessore Chrétien, ha focalizzato tutto il fuoco della narrazione immediatamente su Giuseppe d’Arimatea un personaggio assai trascurato nei Vangeli, come del resto trascurato è anche Nicodemo. I due assolveranno invece a compiti di eccezionale importanza e per questo non si comprende il loro sottodimensionamento narrativo. Zambon evidenzia appunto come in questa prima sezione della trilogia l'autore ricostruisce ”...quella che può essere definita la protostoria del Graal, innestando la sua creazione su quella passione e morte di Gesù e raccontando le vicende della comunità guidata da Giuseppe di Arimatea che viene presentato come un discepolo privilegiato di Gesù - depositario dei più alti misteri divini -e come primo custode della preziosa reliquia” (:2013, 188) [6]

Vediamo i pochi passi del Vangelo di Giovanni che riguardano le vicende che il de Boron riprenderà per dare solido fondamento alla sua trilogia. Nel passo riprodotto appena più in avanti vi è, unico caso, la menzione della lacerazione prodotta al costato di Cristo alla lancia di Longino con conseguente fuoriuscita di sangue e acqua dal suo corpo. Importante notazione del D’Anna (presente già nel Re del Mondo di René Guénon) relativa a questo personaggio il cui nome, “Longino”, compare anche nell’apocrifo Vangelo di Nicodemo e in una versione siriana del Vangeli risalente al VI secolo. Brevemente si dirà che nell’etimo, il nome del centurione romano e quello della lancia che causò il supplizio sono praticamente coincidenti sovrapponendosi così il personaggio con la funzione sacrificale dell’arma.[7] Questa è la riflessione di D’Anna cui si accennava espressa in ottica ierostorica: ”Si tratta del classico caso in cui una realtà d’ordine spirituale viene ad incarnarsi in fatti e personaggi vissuti concretamente, fino a fare interferire la storia con la dimensione metastorica” (:2009, 119),

Vediamo i passaggi evangelici tratti da Giovanni (19; 33 34)

33 ma giunti a Gesù, lo videro già morto, e non gli spezzarono le gambe, 34 ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua.

Da questo passo trasliamo a un altro gruppo di versetti del citato Vangelo (19,39-42. da nuova Diodati):

39 Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. 40 Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i Giudei. 41 Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo nel quale non era ancora stato posto nessuno. 42 Lì dunque, a motivo del giorno di Preparazione dei Giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino.

Non sfuggano alcune circostanze narrate da de Boron, Giuseppe, l’”uomo ricco”, è descritto come un discepolo “nascosto” del Cristo e tale era prima di essere battezzato e malgrado questa sua posizione, apparentemente insolita, nonché la sua appartenenza al Sinedrio, quale suo “membro autorevole”, secondo Marco (Mc 15, 42-46) e Luca (Lc 23, 50-53), s’incarica, quale “nobilis decurio” in intimità con Pilato, di assolvere a un compito per il quale nessuno degli Apostoli e dei familiari di Cristo si fa avanti, anzi il contrario. Tra l’altro è senz’altro da notare la circostanza che il fatto di essere qualificato nel Vangelo come nobilis decurio lo pone in una posizione gerarchicamente ben più elevata di quella di un semplice cavaliere. La congiuntura stessa di essere stato al servizio di Pilato è la condizione che gli permette di chiedere, quale sola ricompensa della attività prestata al servizio del console romano, di poter disporre del cadavere del Cristo riservando alla sepoltura del corpo del Salvatore ogni possibile cura e concedendogli un “sepolcro nuovo”, probabilmente lo stesso che si era autodestinato.

La Resurrezione del Cristo però lo compromette definitivamente con il Sinedrio e gli Ebrei, temendo che proprio lui abbia trafugato il corpo del crocifisso organizzando quindi una messa in scena, lo mettono in ceppi e ciò avviene in una curiosa prigione “una casa a forma di pilastro” al centro della palude dove sarebbe stato trattenuto per la durata di ben quarant’anni. Il Cristo in questi lunghissimo periodo di detenzione (Il quaranta com’è noto un numero frequentissimo nel Vecchio e nel Nuovo Testamento ed esprime periodi di purificazione) gli fa visita e gli mostra il Graal (ovvero nel calice con cui il Cristo avrebbe celebrato l’Ultima Cena e in cui avrebbe raccolto il sangue sgorgato dalla sua ferita). Da quel calice si effonde un nutrimento sovrannaturale del quale Giuseppe si alimenta e insieme continua il suo apprendimento spirituale senza però (lo ricordiamo) essere stato ancora battezzato. Al nobile recluso gli anni sembreranno pochi giorni (questa sospensione della decorso temporale è frequente nel folklore albionico e a tal proposito v’è una quantità di storie in proposito che riguardano “i cerchi delle fate” in cui si ha una completa sconnessione dal tempo cronologico) e si accorgerà dello scorrimento temporale solo dopo che sarà liberato, Dopo questi eventi Giuseppe sarà battezzato e si avrà quindi la bizzarra circostanza di un iniziato cristiano non (ancora) battezzato [8]

Francesco Zambon, a proposito di questo tema. ha scritto dense pagine di enorme rilevanza partendo da alcun testi che gravitano su Giuseppe di Arimatea e su Nicodemo, personaggi che, come detto, sebbene compiano azioni estremamente significative, sono ridotti nelle Scritture a “quasi comparse”, nonostante il coraggio che i due dimostrano esponendosi, sia nel confronti degli occupanti romani, sia verso i loro correligionari. Per questo, per capire il vero peso “storico” e metastorico nonché simbolico dei due e in particolare da Giuseppe di Arimatea, che sarà a capo di “altri” dodici apostoli nelle latitudini albioniche, è necessario ampliare la disamina oltre la semplice citazione del tema. Per questo, ripercorrendo le tappe di Zambon (e di Manul Insolera), si scorreranno alcuni testi davvero illuminanti. Così iniziamo dal Gemma Animae di Onorio Augustodunense (Onorio d'Autun) personaggio di controversa individuazione che ci consegna una interpretazione di grande spessore teologico nei confronti del significato degli atti compiuti da Giuseppe in relazione al rito eucaristico. Ebbene in quest’opera si trova descritta una sorprendete omologia che riguarderebbe la dinamica degli eventi successivi al distacco dalla croce del Cristo, fino alla sua deposizione nella tomba, eventi che troverebbe nel rito eucaristico il loro preciso correlativo. La simmetria sta in questo: quando il sacerdote pone sull’altare il calice e lo ricopre con il corporale questo rappresenta Giuseppe di Arimatea che depose il corpo del Cristo e ne coprì il volto con un sudario; poi lo pose nel sepolcro e lo coprì con una pietra: il corporale rappresenta quindi il sudario, il calice, il sepolcro e la patena la pietra che chiudeva il sepolcro.[9]

Un altro importantissimo testo di riferimento, il Rerum ecclesiasticarum contemplatio, attribuito a san Germano, ospita il medesimo parallelismo e descrive il calice come “il vaso che ricevette il sangue sgorgato dall’immacolato fianco trafitto e preziosamente colato dalle mani e dai piedi di Gesù”. Un altro contributo alla costruzione teologica del personaggio di Giuseppe e delle sue funzioni è l’importantissimo “apocrifo” Vangelo di Nicodemo dove si evidenzia la speciale e personale relazione intercorrente tra il Cristo e il suo “discepolo nascosto” cui questi consegnerà il suo insegnamento segreto dal momento che il Risorto guiderebbe Giuseppe attraverso vari passaggi che si concludono con la visita al suo sepolcro vuoto. Probabilmente però il punto, ancor più significativo, che riguarda lo straordinario ruolo di Giuseppe si tocca nella Leggenda di Lydda dove Gesù, in visita alla prigione dove Giuseppe è ristretto, lo investirà della primazialità evangelica dichiarandolo superiore e Pietro.

Un passaggio dell’Insolera conferma tale affermazione con queste parole: “Prima di ciò il Signore era apparso a Giuseppe due volte: la prima mentre era in carcere per annunciargli esplicitamente la sua predilezione; la seconda per infondere lo Spirito santo a Giuseppe a Nicodemo e ai suoi compagni” (Insolera: 1998, 32))

Fig.1

Tutti i personaggi che parteciparono agli eventi appena precedenti la Deposizione del Cristo dono presenti in questa immagine. Giuseppe di Arimatea sostiene il corpo del Cristo mentre Nicodemo stacca i chiodi della mano del suppliziato dalla croce. La particolarità “sapiente” di questo settore della rappresentazione sta nella circostanza che l’Antelami rappresenta l’orecchio di Giuseppe di Arimatea poggiato sul cuore del Cristo (come Giovanni nell’Ultima cena) circostanza che potrebbe essere casuale ma, conoscendo la sapienza dei committente e dell’esecutore, La cosa ci appare poco probabile. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benedetto_antelami,_deposizione,_1178,_01 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.enRicordiamo, a giustificazione della proposta, quanto aveva scritto de Boron. “Io non ho portato con me nessuno dei miei discepoli, e sai perché? Perché nessuno di essi conosce il grande affetto che ho per te da quando mi staccasti dalla croce. E da questa azione non hai tratto alcun vanto. Nessuno conosce la fedeltà del tuo cuore, salvo me e lo Spirito Divino. Tu mi hai amato in segreto, ed io te con altrettanta certezza. Il nostro reciproco amore uscirà allo scoperto, ed ognuno potrà venirne a conoscenza

Ebbene, come sottolinea con vigore lo Zambon, la partecipazione confidenziale ai Misteri del Graal muterebbe sostanzialmente l’orizzonte soteriologico del cristianesimo romano in quanto Robert de Boron illustra nel suo Joseph “come l’iniziazione ai predetti segreti sostituiscono nell’economia della salvezza le parole della consacrazione, il sacramento eucaristico”(cfr. F. Zambon: 2023, 238).

Questa interpretazione scaturisce dalla costatazione che le parole proclamate da Gesù nel Vangelo di Giovanni sono state pronunciate in pubblico davanti a tutti gli Apostoli, diversamente le parole segrete, insegnate a Giuseppe, sono state a questi partecipate nel massimo riserbo della comunicazione personale e per tale motivo non sono state riportate nei Vangeli la cui compilazione ha avuto lo scopo di raccogliere quanto Gesù aveva apertamente predicato in pubblico. Questa inoppugnabile circostanza è un indizio fondamentale per l’ammissibilità, quanto meno astratta, dell’esistenza di altri insegnamenti condivisi in maniera riservata con pochi prescelti. Per questo, sempre secondo la qui partecipata proposta dello Zambon, può parlarsi a buon diritto di un “insegnamento esoterico”. La affermata circostanza circa il fatto che Gesù ha detto e fatto molte più cose che nessuna biblioteca potrebbe contenere giustifica pienamente la possibilità di un serbatoio di “Ḥadīth” cristiani trasmesso nel tempo anche in forma scritta ma senza ovviamente indicare i necessari contenuti operativi che sono affidati alla trasmissione orale. Lo Zambon va poi ancora più in là e qui è proprio necessario riportare il suo passaggio perché davvero troppo importante in quanto l’autore, riferendosi a questo insegnamento nascosto ai più (e agli stessi dodici), afferma: “Esso si iscrive esattamente, come si è visto, nella cornice delle rivelazioni di Gesù che la gnosi dei primi secoli, sia ortodossa che eterodossa, definiva ‘come tradizione gnostica’, ‘dottrina esoterica’, ‘insegnamento segreto’ del Cristianesimo”.(:2023, 239) [10]

Si stabilisce così una continuità tra l’insegnamento orale, privatamente partecipato da Gesù a determinati Apostoli, e quello che invece ha riguardato ciò che era da dire apertis verbis. Questo insegnamento che possiamo definire “pneumatico” sarebbe passato collateralmente al magistero ecclesiastico per vie non esplicite, ma sicuramente iniziatiche, di generazione in generazione, evento verosimilmente annotato anche nel Vangelo in riferimento a Giovanni cui il Cristo “consegna” la Madre prima di spirare sulla Croce

Le opinioni su questa materia, che definire delicata è in eufemismo, contano poi fino a un certo punto se non sono poi suffragate da una superiore autorità e così sarebbe delittuoso non menzionare questo passo di Origene la cui lettura, per l’importanza che riveste il contenuto, deve necessariamente essere davvero centellinata: “La scrittura infatti non contiene alcuni dei più importanti e divini misteri di Dio; altri poi non possono essere contenuti da parole umane (almeno, nelle loro accezioni comuni) né dal linguaggio umano[…], Le scritture nel loro complesso per quanto comprese esattamente e a fondo, non costituiscono, penso, se non i primissimi elementi e un’introduzione affatto sommaria rispetto alla totalità della conoscenza” (Commento al Vangelo di Giovanni)

Ora v’è da dire che due notevoli interpreti della tematica, quali Nuccio d’Anna e Manuel Insolera, hanno decisamente avanzato la proposta di far riconfluire, nei loro notevoli saggi, l’esoterismo di tradizione albionica, centrata appunto sul Graal, nell’ambito ecclesiastico. Così eloquentemente il lungo sottotitolo del testo dell’Insolera mostra questa tendenza utilizzando questa locuzione esplicativa Studio sulla presenza esoterica del Graal nella Tradizione ecclesiastica. Parimenti la stessa cosa parrebbe potersi dire del lavoro del D’Anna in cui la similitudine d’intenti è implicita nel corpo dell’opera, anzi delle opere, che lo studioso, con indiscussa competenza e profondità di analisi, ha dedicato al Graal indicando negli ambienti monastici cluniacensi, maggiormente legati alla tradizione regale cavalleresca, nonché in quelli cistercensi, ovviamente indirizzati dall’austero pensiero berardiniano verso una dimensione accentuatamente contemplativa, la fonte congiuntamente ispirativa di questi “Vangeli della Cavalleria”.

Le conclusioni dello Zambon, circa questo supposto esoterismo, spingono a cercare altrove le radici di questa gnosi, che appare piuttosto indipendente dalla chiesa romana, anche relativizzando la stessa alla sola dimensione claustrale che si presenta più indirizzata all’operatività ascetica, e perciò spingono a indagare verso quella linea gnostica gerosolimitana che principia con Giacomo il Giusto, fratello pneumatico del Cristo, secondo la definizione di L.M.A. Viola, la cui la evangelica lettera (apocrifa o no che essa sia), condurrebbe a una soteriologia non centrata sul sacrificio cristico.

Ribadiamo: ci sembra d’aver compreso, seguendo i ragionamenti del D’Anna, che da Gerusalemme siano partite, successivamente agli eventi postresurrezionali, almeno tre linee di “gnosi ortodossa” attraverso uno specifico mandato conferito a un gruppo di “criptodiscepoli” e che contiene gli insegnamenti impartiti dal Cristo nel periodo intercorrente tra la Resurrezione e l’Ascensione. Di Giuseppe di Arimatea ci si occupa in queste pagine ma, accanto a Lui, vanno prese in considerazioni altre due espressioni. Una linea di “gnosi” - detta jacopea - la si ritroverebbe in Giacomo il Maggiore, anch’egli cavaliere (tanto da essere definito “matamoros”), giunto misteriosamente e/o miracolosamente in Galizia e il cui sepolcro costituirebbe la radice del santuario di San Giacomo de Compostela, notissima meta dell’omonimo itinerario, un percorso che farebbe da specchio celeste all’itinerario dell’anima lungo la via Lattea. Parimenti un altro “discepolo nascosto” sarebbe stata la Maddalena, Apostolo degli Apostoli, così definita in una incisione lapidea presente nella cripta della Chiesa di Vezelay a lei dedicata, giunta anch’ella su una barca guidata dalla Provvidenza nella Francia meridionale (la tradizione è ovviamente extraevangelica) e la cui presenza è documentata da molti luoghi sacri (e reliquie) che concernono il suo eremitaggio oggetto di straordinaria venerazione (Sainte Beaume, San Maximin, e alcuni altri luoghi). Così anche la Maddalena, come ci documenta lo gnostico Pistis Sophia, avrebbe ricevuto gli insegnamenti più riservati insieme ad altri discepoli e apostoli, uomini e donne, cui sarebbero stati consegnati ammaestramenti separati affidati loro direttamente dallo stesso Cristo risorto in un’ininterrotta attività “pedagogica” della durata di undici anni[11]

Tutto questo per introdurre una indispensabile precisazione sull’argomento prendendo spunto da questa essenziale osservazione che proviene proprio dal D’Anna che, per dare suffragio ai ragionamenti che qui si propongono, argomenta abbondantemente per lambire infine il tema della gnosi cristiana senza scalfire il magistero ecclesiale. Per questo il D’Anna, oltre a quanto dice di suo, si appoggia al celebre teologo Jean Danielou (che ha manifestato alcune inaspettate aperture al pensiero di René Guénon) e alle conclusioni che sono presenti nell’ormai pluricitato articolo di questi Les traditions secrets des Apôtres, e così scrive: “Clemente d’Alessandria, la cui conoscenza diretta delle più segrete tradizioni misteriosofiche e delle forme meno note della gnosi ortodossa è stata dimostrata con ampia documentazione da p. Jean Danielou…” (N. D’Anna: 2022,78). Per conseguenza ci sembra che indubitabilmente il D’Anna abbia perfetta contezza della presenza di una gnosi tutta rappresa in tradizioni segrete conosciute dagli Apostoli e, in definitiva, sempre trasmessa in ambito ecclesiastico magari attraverso le forme di un certo “esoterismo monastico”. Non sembra pertanto che si vada affatto lontano dalla rivendicazione proposta dallo Zambon, illustrata in precedenza, che poggiava il suo ragionamento proprio su Clemente Alessandrino e Origene per “giustificare” la presenza di una linea di “gnosi cavalleresca” espressione di un ecumenismo della Cavalleria.

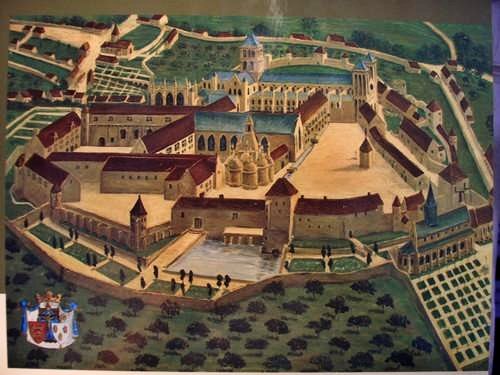

Non distante da ciò ci appare la posizione del già citato Manuel Insolera che, in una convincente esposizione, mostra come le “parole segrete” ricevute da Giuseppe nella prigione e quelle “notturnamente” apprese da Nicodemo abbiano senz’altro inaugurato la linea graalica che si trasferirebbe, attraverso la consegna della coppa, dall’Oriente all’Occidente. Essa prenderebbe “fisico” insediamento al centro di un’isoletta posta a una confluenza fluviale dell’Isola Bianca (che, ricorda, l’isoletta galleggiante dello scomparso lago di Cotilia nel reatino, Rieti sarebbe per Varrone Umbilicus Italiae). L’Abbazia di Glastonbury, continuazione di un antico centro sacro preistorico, avrebbe costituito un “centro polare” propulsore di questa “nuova” spiritualità riaffermandosi così, quasi “agostinianamente”, che l’antica religione ha rimesso vesti nuove e ha quindi riassorbito la spiritualità precedente per rinnovarla sotto il segno della Croce. Avverte, comunque, il Corbin di fare attenzione alle indicazioni topografiche dei testi iniziatici: “in quanto non si tratta di un viaggio le cui modalità e tappe possono essere riportate sulle nostre carte” (:2015, 183) anche se, è bene aggiungere, macrocosmo e microcosmo trovano significative coincidenze in determinate situazioni.

Stabilite le convergenze però è necessario evidenziare le differenze e lo scostamento di de Boron rispetto all’ortodossia sarebbe tutt’altro che secondario, almeno secondo la linea interpretativa offerta dallo Zambon. Questi difatti scrive:”Il contenuto dei 'segreti del Graal' incentrati sulle corrispondenze mistiche che si riscontrano fra la sepoltura del Cristo il sacramento eucaristico, rinvia a una interpretazione simbolica della messa di origine bizantina (ma diffusa anche in Occidente) che un testo la Rerum ecclesiasticarum contemplatio associa proprio a un insegnamento esoterico impartito da Gesù a Giuseppe di Arimatea a Nicodemo”. Ebbene questo documento propone una visione del predetto sacramento eucaristico non come presenza reale del corpo del Cristo, come da dogma proclamato nel 4° Concilio Lateranense, ma come semplice “figura”, rappresentazione “simbolica” (forse non il miglior aggettivo da utilizzare per la circostanza e quindi in mysterio non corporaliter sed spiritualiter) e non come reale transustanziazione. Per conseguenza, secondo questo testo, assecondando quindi una linea teologica d’origine orientale, ma condivisa da alcuni anche in Occidente, la coppa avrebbe avuto lo scopo di tramettere la memoria del Cristo come profezia della salvezza portata al mondo, un segno sacro quindi che, rimemorando il passato, compie un’annunciazione parusiaca. Verrebbe da domandarsi, in considerazione del contesto iniziatico e gnostico in cui ci si accosterebbe a questo esoterismo: quando si parla di Parusia si parla di una fine dei tempi “oggettiva” o, diversamente, essa è (anche) possibilmente “soggettiva” nel senso che il Regno de Cieli si disvela all’epopta del Graal QUI E ORA e quindi in anticipazione dell’escatologia futura (anche se poi in realtà a cadere sarebbe l’illusione temporale che divide il tempo in passato, presente e futuro)

A noi quest’ultima condizione sembrerebbe la logica conclusione una volta che si abbracci una linea “gnostica” in cui il “successivo diviene il simultaneo” ma questo Zambon non ci pare che lo dica (lo dice Henry Corbin), per cui ci fermiamo qui. (Zambon: 2013: 23).

A proposito di Corbin varrà la penna di ricordare che questi, nel contesto dell’esposizione del Libro del Graal, così come l’ha letta e interpretata l’iranista in un denso paragrafo del suo secondo dei tomi de Nell’Islam iranico in cui, maneggiando con grande padronanza quei concetti che aveva resuscitato dall’oblio e che costituiscono la sua cifra ermeneutica d’approccio al tema, introduce una speciale qualificazione alla letteratura del Graal definendo gli scritti del corpus “racconti mistici”. I predetti racconti “sono” in questo “Oriente Polare”ed è questo il “luogo” in cui la conoscenza puramente dottrinaria diventa avvenimento e al ciclo del Graal, specifica Corbin, l’Occidente “ha forse confidato il suo segreto mistico essenziale” (:2015,165).

Per convinta inclinazione d’animo aderiamo totalmente alla indicazione ermeneutica di Henry Corbin, che appare diversa da quella proposta da Francesco Zambon (e altri) e questa può essere condensata in questo concetto espresso da Giulia Baldassarri: “Il contenuto ideologico del romanzo è intimamente legato a questa struttura formale: alla stratificazione di un livello letterale (le semblances, l'aventure) e di uno allegorico (la senefiance) corrisponde infatti nella Queste (ma nei romanzi del Graal in genere n.d.r.) la distinzione fra cavalleria terrena (chevalerie terriene) e cavalleria celeste (chevalerie chelestiel)”. Il presupposto che ci sembra manchi a questa esplicazione è l’adesione (almeno ipotetica), alla concezione, già più volte sottolineata, secondo cui tale letteratura, nei suoi intrinseci passaggi topici, possa riferirsi a “operazioni interiori” che. appunto, quasi alchemicamente, possono condurre a quella purificazione che induce, dantescamente, l’adepto cavaliere a trasumanare facendolo così partecipare della cavalleria celeste

Fig.2

In questo quadro di Francesco Botticini sono presenti, oltre la Vergine, San Sebastiano e San Bernardo, due criptoapostoli ovvero Giuseppe di Arimatea e Maria Maddalena https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Francesco_BotticiniDeposizione_di_Cristo_con_la_Madonna,_Giuseppe_d%27Arimatea,_santa_Maria_Maddalena,_san_Bernardo_e_san_Sebastiano._148x148,_1480-85._Fiesole_,_Badia_Fiesolana.jpg pubblico dominio

In ogni caso, riprendendo con maggior respiro l’argomento del cristianesimo gnostico, si può notare come la dichiarazione di Zambon si fa squillante e qui, convintamente, la condividiamo. Questi difatti scrive:“ Se intendiamo l’esoterismo cristiano con Clemente Alessandrino e con Origene ‘pienezza dell’intelligenza’ - come gnosis che non racchiuderebbe verità diverse da quelle insegnate dalla fede, ma ne costituisce un approfondimento e un completamento – questa nozione è rigorosamente applicabile al tema dei ‘segreti del Graal’ nel Joseph d’Arimathie; si tratta cioè di una gnosi ortodossa che svela i segreti spirituali nascosti sotto i simboli ed è riservata soltanto agli Eletti o ai “Perfetti”. (2023 240). Da ciò partiamo per fare un passo ulteriore. Per gli uomini che hanno il senso del mistero divino, il battesimo ivi descrittovi (nel “Cratere” di cui parrebbe parlare il solo Wolfram nel Parzival anche se per Corbin alla base dei racconti del Graal vi sarebbe UrParsifal a tutti precedente e caratterizzato da uno sfondo ermetico e zoroastriano), costituisce il momento apice trasformativo gnostico del percorso e, per conseguenza, ci troveremmo di fronte a una bipartizione tanto significativa, quanto lapidaria ovvero:

“ci sono coloro che la gnosi tramuta in uomini perfetti e coloro che non sapranno mai perché sono venuti a mondo (H. Corbin[12] 2015,168).

Per questo tale percorso è tutt’affatto per tutti, perché sono dei “qualificati” a intraprenderlo, e, in ragione di ciò, il mutamento ontologico descritto da Evola all’esordio di questo nostro intervento, implica che anche tra i membri della “Cavalieria” alcuni, o molti, non superino la barriera delle “simplegadi” e quindi rimangano stritolati dagli “scogli cozzanti”, oppure cadano dal “ponte sottile come un capello”. Si tratta di prove mortali di cui la letteratura del Graal non lesina di mostrare le drammatiche difficoltà e con esse i rischi in cui s’imbattono i coraggiosi che intraprendono in simile percorso.

Se la “teologia” ravvisata in de Boron dallo Zambon è veritiera la conclusione cui se ne giunge non può certo passare inosservata per quanto essa, lo si può affermare senza timore, è davvero “rivoluzionaria”.

I fatti vanno conclamati

Giuseppe non è affatto un discepolo occulto “per timore dei Giudei”, piuttosto egli è “nascosto” nel senso di “tenuto nascosto”, il passo di Giovanni che così lo qualifica sarebbe difatti interpolato, come sostengono con dovizia di particolari e profondissima conoscenza filologica due biblisti che rispondono al nome di M.E. Boismard e A, Lamouille. A questo punto sorge l’ovvia domanda: perché interpolarlo se non per nascondere l’alto livello iniziatico già raggiunto da Giuseppe prima della deposizione grazie all’impartizione di insegnamenti riservati, integrati e infine portati a termine nel periodo post-resurrezionale? Come già detto Cristo stesso ha ulteriormente iniziato Giuseppe in prigione. Qui gli consegna il sacro calice; a tal proposito non possiamo omettere questa preziosa puntualizzazione di Manuel Insolera: “Ne consegue che il Graal portato da Oriente a Occidente, non può che significare a livello ermeneutico, la traslazione da Oriente a Occidente dello stesso centro ‘invisibile’ (esoterico) della gerarchia cristiana, e questo secondo un percorso esattamente parallela quello compiuto dal centro “visibile” (exoterico). Infatti se Pietro, capo della Chiesa ‘visibile’ detiene il calice del vino eucaristico, Giuseppe d’Arimatea, capo della Chiesa ‘invisibile’ ne custodisce il referente simbolico per eccellenza, il ‘calice celestiale’, che contiene il sangue stesso del Redentore.”(1998;28,29). [13]

Fig,3

Abbazia della Santissima Trinità di Fecamp

L’abbazia della Santa Trinità di Fécamp è il secondo centro di pellegrinaggio più importante della Francia dopo il Mont Saint Michel. Da oltre mille anni milioni di fedeli hanno pregato davanti alla reliquia del Prezioso Sangue, alla quale sono stati attribuiti anche molti miracoli, per chiedere ogni tipo di grazia. La reliquia è stata anche il motivo della creazione di quest’abbazia. Secondo la tradizione, si tratterebbe di alcune particelle del sangue coagulato di Cristo raccolte da Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea. che furono coloro che si occuparono di dare sepoltura a Cristo. Ricordiamo anche che a Giuseppe d’Arimatea è attribuita la raccolta del sangue di Cristo nel Santo Graal proveniente dalla ferita del costato di Cristo inferta da Longino quando Cristo era ancora sulla croce.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallery_2_20_88882.jpg(pubblico dominio)

Al tema eucaristico si associa obbligatoriamente l’elemento essenziale della trattazione dello Zambon che è da leggere nella prospettiva del diverso inquadramento in cui questo studioso ritiene che vada inteso il sacrificio eucaristico descritto nel Libro del Graal che, lo ripetiamo, non si configura come ripetizione attuale, seppur incruenta del sacrificio di Cristo, quanto piuttosto come rammemorazione d’un evento che propizia la Parusia, profilo interpretativo questo che sembra assente sia nel D’Anna che nell’Insolera ma che però allo scrivente appare punto di fondamentale rilevanza

Certamente a ciò si aggiunge il ruolo che assumerebbe la catena iniziatica che principia da Giuseppe e prosegue nei secoli in modalità extracanonica. Giuseppe d’Arimatea è descritto nella “leggenda” come occupante un ruolo preminente nell’ambito della gerarchia cristiana, primato conferitogli dalla studiosa V. M. Lagorio, citata dall’Insolera, mentre per il predetto citato sarebbe più opportuno parlare della dignità di Giuseppe come analoga - e quindi parallela - a quella apostolica ma posta su un piano differente, ancorché complementare. A questo punto non può sfuggire l’osservazione clementina per cui la gnosi è superiore alla fede da cui logicamente consegue che pure una gerarchia “gnostica” non può che essere che “superiore” (in quanto pneumatica), seppur essa si manifesti in una complementarità di dottrina e prassi. Si sarebbe di fronte quindi a due aspetti un’unica dottrina e quindi non a una deformazione eretica del messaggio di Cristo, piuttosto, se ci si passa l’espressione, si è di fronte a una “ortodossia parallela” o, altrimenti, a una “Chiesa invisibile”, secondo la stessa letterale indicazione proposta da M. Insolera (p. 32) .

Sperando di aver trattato con sufficiente chiarezza i punti toccati dagli autori menzionati lasciamo al lettore ogni conclusione circa la circostanza che Livre du Graal sia più o meno opera ortodossa e proseguiamo la disamina dei protagonisti degli altri due scritti del de Boron e successori.

Il secondo romanzo, Merlino introduce nella cosiddetta “materia di Bretagna” narrando la storia di questo “sciamano” dal suo concepimento anomalo sino al suo nascondimento finale (in una versione: la prigione di cristallo della sua amata allieva Viviana).

Merlino è un personaggio, una funzione, che ha assunto mille sfaccettature nella letteratura medioevale e queste sono tutte variazioni di un medesimo pattern. Per dire le cose a volo d’uccello, come si conviene alla circostanza, già una prima sistemazione d’un precedente patrimonio riguardante la sua figura è stata operata da Goffredo di Monmouth laddove nei suoi scritti (Historia regum Britanniae e Vita Merlini) il personaggio è stato presentato latinizzando il nome celtico di Myriddin. Sua caratteristica, comune a molti ambiti mitologici, per esempio nel Kalevala, è quella di essere nato da una vergine (o comunque da una fanciulla) rimasta incinta dopo aver mangiato una certa bacca, Tuttavia, tra le tante, forse, comunque, la figura più prossima al Merlino di de Boron è Taliesin.

Fig. 4

Viviana e la seduzione di Merlino

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Beguiling_of_Merlin_by_Edward_Burne-Jones.jpg pubblico dominio

Goffredo di Monmouth dedicò un intero poema (Vita Merlini) a questo protagonista della letteratura arturiana, da qui la sua importanza all’epoca, e, in ogni caso, la sua figura fa da architrave alla sacralità del Graal nella trilogia di de Boron in cui appunto Merlino è protagonista del secondo volume ma la cui funzione si dispiega pienamente anche nel terzo in cui questi continua a esercitare la sua azione quasi in forma di un “nuovo” Cristo. Per quanto sopra appena detto è comprensibile come questo protagonista sia stato “costruito” su una serie di fonti sedimentatesi alle sue spalle siano esse scritte come orali.

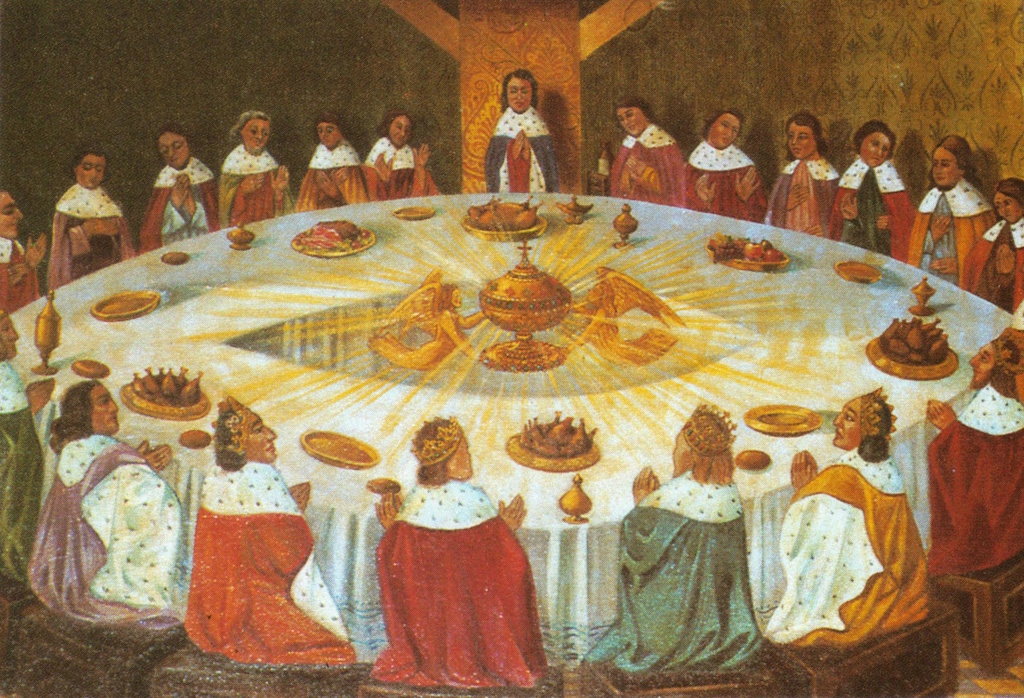

De Boron non fa di Merlino un nato “senza padre”, come accennato in precedenza, piuttosto predilige un’altra via, si può di dire di inclinazione “provvidenziale”. Suo padre è difatti un “Incubo”, una creatura infera di sesso maschile che si unisce furtivamente a una donna e la ingravida al fine di rovinare i piani di Dio per la salvezza dell’Uomo, ma Dio riscatta il nascituro da questa sua condizione “infernale” attribuendogli altri doni soprannaturali che controvertono di senso le inclinazioni trasmesse dal padre, pur non annullandole e quindi, mentre Merlino deriva dalì’Incubo la scienza di vedere le cose passate, allo stesso modo è divinamente dotato della capacità di vedere le cose future. Per conseguenza Merlino, generato con l’intenzione di fungere da oppositore al compimento delle profezie divine, ne diviene invece l’attuatore e quindi fa fallire i piani del “male”. A tale scopo istituisce la Tavola Rotonda come rappresentazione della cena eucaristica assumendo quindi un ruolo primaziale nell’economia della salvezza che si compirà attraverso quei Cavalieri che formano l'élite di questa consorteria.

Questa posizione di assoluta ambiguità “genitoriale” introduce alla relazione che Merlino ha con il “tempo” incarnando in sé la peculiarità di essere una sorta di Giano bifronte in quanto egli si presenta come un puer senex.[14] Egli vive un tempo “paradossale”, potrebbe dirsi “rovesciato” in quanto reversibile, un tempo definito “edenico” da alcuni interpreti, un tempo al quale gli uomini comuni non hanno abitualmente accesso. Egli, propriamente, non è “nel tempo” dal momento che già alla nascita parla come un adulto, come lo sciamano Vainamonen nel Kalevala, e, parimenti, egli al contempo vive tra il mondo “civilizzato” delle corti e quello “selvaggio” o, per meglio dire, vive nel mondo primordiale e oscuro della foresta, intesa guénonianamente come immanifestato, in cui appare assai legato a una delle figure più rappresentative della selvatichezza boschiva, ossia il lupo, di cui egli si considera “fratello”, essere che nelle mitologie nordiche è invece frequentemente associato alla luce. A tal proposito si pensi a Lug, l’equivalente-omologo di Apollo “dio” della Luce, questa è un’altra ambiguità di Merlino. L’attribuzione della luminosità apollinea al lupo rappresenta difatti l’espressione di una concezione esattamente antipodale a quella cristiana (e non solo) che vede, in questo signore delle oscure foreste (insieme all’Orso), l’essenza stessa della diabolicità. Questo "uomo dei boschi” parrebbe così sintetizzare in una sola persona due figure: quello dell’inviato del Dio cristiano e suo massimo profeta e quella dello sciamano celtico, pericolosamente ambiguo, in definitiva uno sciamano parzialmente “cristianizzato” (se così si può dire). C’è però un’annotazione da aggiungere, che sembra quasi dar ragione a una prospettiva interpretativa prospettata dal bistrattato Guénon, le cui fonti d’informazione, diversamente da Evola. sono ben scarse. Qui ci si riferisce a quando il metafisico di Blois, in un passaggio del suo Il Re del Mondo, indica, a sostegno delle sue brillanti intuizioni simboliche, la fantomatica “Massenia del Santo Graal” come la fonte occulta che fa da ispirata regia a questa letteratura a sfondo iniziatico di cui il ciclo di de Boron fa parte. Prescindendo dal puro nominalismo degli eventi è inoltre da osservare che indubbiamente de Boron abbia disegnato il ruolo di Merlino come colui che fa da mediatore “tra i nascosti custodi del Graal e i sovrani di Bretagna“ illuminando la storia terrena d’una influenza soprannaturale.[15]

Si afferma ciò perché in questo secondo lavoro del ciclo domina la relazione tra Merlino e il monaco Blaise (che sembra essere una riproduzione di quella descritta dal Wolfram tra Kiot e Fegetanis), ovvero colui che era stato significativamente il confessore della di lui madre. Questi funge da calamo alle narrazioni profetiche di Merlino, divinamente ispirate, mettendole diligentemente per iscritto perché de Boron le accetta come frutto di una sopranaturale rivelazione. Tuttavia il libro che Blaise scriverà non contiene solo le rivelazioni del “mago” ma anche la storia di Giuseppe di Arimatea e del Graal e quindi il destino di Perceval e perciò tutta la materia corrisponde all’intera Trilogia di de Boron. Questo libro rimarrà riservato in quanto avrà da essere consegnato alla misteriosa “Comunità del Graal” che vive nascostamente in un certo luogo. Zambon nella relazione Merlino-Blaise vede in qualche modo riprodotta la relazione Giuseppe - Bron e si spinge ad affermare, attraverso una molteplicità di suggerimenti offerti dal de Boron in questo suo secondo libro, che Merlino, proprio a cagione della sua ascosa oscurità, sia l’immagine stessa del Cristo (2023,194).

Nel racconto c’è un accostamento importantissimo tra i libro di Blaise e quello di Giuseppe che, per l’appunto, sembrano vivere una arcana ed enigmatica relazione di complementarità. Essi, propriamente, non sono due libri in quanto una volta accostati tra loro, formano una sorta di “dualitudine letteraria” (1x1 e non 1+1), tuttavia solo in uno dei due è presente un passo fondamentale, chiave di volta per comprendere il carattere ultrariservato di questa rivelazione e che riguarda la conversazione intercorsa tra Gesù e Giuseppe i cui contenuti sarebbero stati poi consegnati da Giuseppe al suo successore Bron (cognato dì Giuseppe, il ‘Ricco re pescatore’). Bron è quindi colui che custodisce il Graal in un luogo nascosto.

In sintesi, per evitare confusioni, chiariamo meglio lo stato dell’arte. Il libro scritto dal monaco Blaise, parzialmente sotto dettatura, sarà chiamato Li livres diu Graal, mentre l’altro, seppur coincidente con questo, ma in cui (ripetiamo) sono assenti le parole segrete di Gesù, si denomina Livre dou Graal. Per conseguenza dal momento che Robert de Boron appoggia la sua narrazione al libro rivelato del quale dichiara di aver ricevuto conoscenza, libro ignoto e ignorato e quindi assente nella narrazione di Chrétien, la trilogia di de Boron può fregiarsi dell’impegnativa denominazione di Vangelo del Graal, Vangelo a pienissimo titolo per quanto sopra sinteticamente detto e, per giunta, vangelo segreto e non a tutti accessibile e non a tutti destinato e per questo “esoterico”, cui vorremmo aggiungere, abbracciando con parole nostre l’impostazione evoliana, “Vangelo operativo del Graal”. Ciò darebbe allo scritto uno spessore ben più marcato di quello meramente teologico.[16]

Torniamo brevemente a Merlino. Questi, in quanto consigliere dei re bretoni, influisce sulla loro successione al fine di accompagnare un cavaliere eletto, di nome Perceval, a un’importante impresa che verrà narrata nella terza patte della trilogia.

La funzione di Merlino è quindi assai complessa e articolata anche dal punto di vista narrativo. Ricordiamo difatti che egli è un profeta (il profeta del Graal!) che narra, a un chierico di nome Blaise, come si è dipanata la storia del Graal sino a quel momento, anticipandone anche gli sviluppi futuri. Egli, insomma, ricapitola nel suo racconto la materia dei tre romanzi e quindi, per quel poco che di lui si è detto (profeta eletto a questa funzione da Dio stesso, e nei fatti, congiuntamente, altresì alter Christus), darà ben conto della sua evidente capitale importanza.

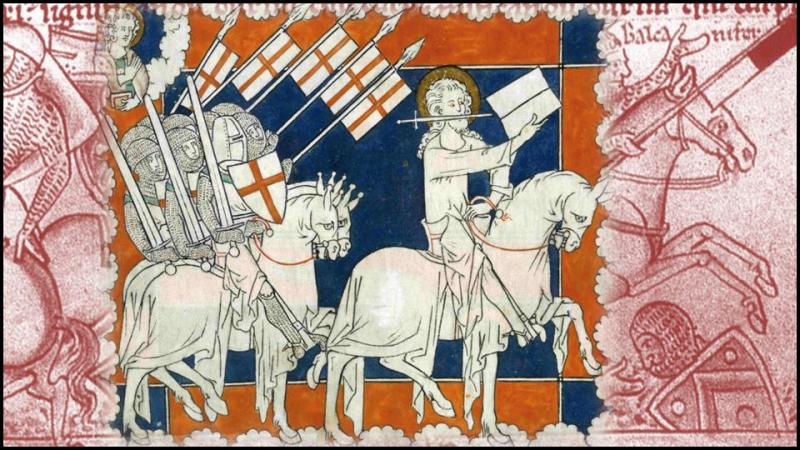

Perceval, il terzo romanzo, del Ciclo, portato a conclusione da altro autore su una trama già tracciata, racconta la storia del cavaliere eletto attraverso le tappe della sua formazione (iniziazione) cavalleresca.

Perceval è il cavaliere che è presente in tutti gli autori del ciclo graaliano, nella circostanza, in relazione agli altri due scritti di de Boron, egli è quel “terzo uomo” già profetizzato nel Giuseppe d’Arimatea (la struttura dello scritto di de Boron ha caratteristiche fortemente trinitarie ma questo un argomento su cui non si può qui insistere). De Boron nella sua esposizione eliminerà molte caratteristiche del personaggio presenti negli scritti di Chrétien de Troyes e di Wofram Von Echembach caratterizzandolo immediatamente come un predestinato a divenire il Re del Graal. Sgombrato il campo da tutti gli impacci e le goffaggini descritte dai narratori precedentemente citati, che all’esordio della vicende da loro narrate dipingono l’aspirante cavaliere come folle e improvvido, il personaggio prende infine il largo e Perceval è qui ritratto come un valoroso tout court, e tale è fin dall’esordio della vicenda e per questo è predestinato a essere il rappresentante della “terza età dello spirito”, come è stato eloquentemente mostrato in una immagine pubblicata in un precedente intervento nel quale il Parsifal è associato alla colomba, effige che porta anche sul suo abito da cavaliere (si veda: Itinerario nei luoghi e nelle memorie del sacro Graal prima parte, 7 bis).

Fig. 5

Ci sembra che questa immagine, che riproponiamo dopo averla precedentemente utilizzata, rappresenti al meglio il senso della cavalleria spirituale nonché il senso che assumono nel contesto il Verbo (Parola) e la lotta (cavalieri armati e la spada di Cristo). Corrediamo l’immagine con questo passaggio: “La ‘Scienza del Graal’ non potrà essere veramente raggiunta se non susciteremo dentro di noi i ‘suoni del Graal’, quelli di una parola definita come ‘cristica’, ‘parola dell’uomo che si fa interamente Uomo, dell’uomo - dio, o del dio nell’uomo’. Cavaliere del Graal, obbediente agli ordini che provengono dai ‘suoni azzurri’ del cielo e in guerra ‘contro le genìe sordide del Drago’, per redimere come Cristo la terra; è il poeta; membro della ‘cavalleria che impugna il ferro / perfetto, onde la tua Parola vive’, cavaliere che ha per arma incandescente e risonate la Parola”. (F. Zambon 2023,277, l’autore in questo brano tende a dar risalto ad alcuni passaggi della raccolta poetica I suoni del Graal di Arturo Onofri). Come ognun vede “Parola” e “ferro”, insieme al Cristo, sono gli elementi che caratterizzano l’immagine soprastante

Parsifal si trova quindi coinvolto in una serie di avventure il cui carattere iniziatico è evidenziato dallo stesso Zambon che però sottace in ordine alla possibilità che a queste mirabolanti descrizioni di valorose imprese corrispondano esperienze interiori. Come si conviene a ogni racconto iniziatico il Prescelto deve infatti superare una serie di prove, magari successive a un maieutico originale fallimento. Perceval, infatti, tenta invano di sedersi al ‘posto pericoloso’, che rappresenta il luogo in cui si era seduto Giuda durante l’ultima Cena e, non riuscendovi, anzi salvando la sua vita per un pelo, dal momento che stava per essere inghiottito in un abisso, deve affrontare un lungo periplo di imprese che lo purificheranno e lo renderanno degno della rivelazione suprema.

Fig. 6

Uno degli splendidi arazzi di Edward Burne Jones facenti parte del ciclo del Graal. Questo è il più grande degli arazzi, sette metri di lunghezza, e illustra la scena finale: “The Attainment: The Vision of the Holy Grail to Sir Galahad, Sir Bors, and Sir Perceval”. Le grandi dimensioni sembrano essere direttamente proporzionali alla maestosità del viaggio che ha portato i protagonisti, Sir Galahad, Sir Bors e Sir Perceval, al cospetto del Santo Graal, dopo aver attraversato un mare agitato. Sir Bors e Sir Perceval sono raffigurati sulla parte sinistra, uno in piedi e l’altro in ginocchio, a distanza dal Graal, del quale riescono solo a intuire il lontano bagliore. Tre angeli dividono i due cavalieri da Sir Galahad, figlio di Lancillotto, circondato da bianchi gigli, simbolo di purezza, che si inginocchia davanti al santuario che ospita il Santo Graal.

L’episodio è raccontato anche in Gualtiero Map nei modi che qui si riassumono. Un anno dopo l'incoronazione Galaad, Perceval e Boort entrando nel Palazzo Spirituale vedono un uomo che celebra la messa di fronte al Graal e invita Galaad a contemplare il Sacro Vaso; in questo modo Galaad finalmente può lasciare il proprio corpo passando dalla vita terrena a quella celeste affermando come l'origine sia collegata alla fine: Ici voi ge l'acomenςaille des granz hardemenz et l'achoison des proeces; ici voi ge les merveilles de totes autres merveilles “Qui vedo le origini delle grandi imprese e la ragione delle prodezze; qui vedo le meraviglie di tutte le meraviglie!”. Appena dopo questo evento accade un grande prodigio: Perceval e Boort vedono distintamente scendere dal cielo una mano, senza però riuscire a scorgere il corpo a cui essa appartenga; la mano va dritta verso il Santo Vaso, lo prende e lo porta, insieme alla Lancia, su in cielo e nessuno da allora in poi ha osato dire di aver visto il Santo Graal

.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Galahad_grail.jpg Pubblico dominio

Il tentativo di Perceval di sedersi nel posto pericoloso determina comunque delle conseguenze difatti, al tentativo di occuparlo, quel seggio della Tavola rotonda (o tavola del Graal) si fende irrimediabilmente (pattern frequente nelle narrazioni cristiane e non solo) e non potrà rinsaldarsi (in altri racconti è una spada che dovrà rinsaldarsi per garantire il proseguimento della regalità) che a seguito delle imprese che Perceval dovrà vittoriosamente portare a termine, appena dopo di ciò il Re Pescatore sarà guarito dalla sua infermità.

Fig. 7

Perceval arriva al Castello del Graal, per essere accolto dal Re Pescatore. Da un manoscritto del 1330 di "Perceval ou Le Conte du Graal" di Chrétien de Troyes, BnF Français 12577, fol. 18v. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perceval-arrives-at-grail-castle-bnf-fr-12577-f Pubblico dominio

Perceval quindi viene incaricato di recarsi dal Re Pescatore (che, puntualizziamo, è suo nonno Bron, il successore di Giuseppe di Arimatea) e il prescelto dovrebbe interrogarlo sulla sua incurabile ferita, una domanda, questa, che ha conseguenze non solo sulla “salute” del Re ma anche sul destino del Regno che, a seguito alla sua infermità, si è insterilito.Tuttavia Perceval fallisce la prima prova, non interrogando il re, e riprova nuovamente a porre la “domanda” in altra occasione riuscendo in questo secondo tentativo e producendo così la immediata guarigione del sovrano, dal che conseguirà la reintegrazione della fenditura del ‘posto pericoloso’. A seguito di ciò si dissolvono gli incantesimi che gravano sulla terra di Bretagna.

Proseguendo rapsodicamente nella nostra narrazione degli eventi evidenziamo che, una volta ottenuta la guarigione, il Re Pescatore chieda a Dio cosa debba fare ora di suo nipote, e alla domanda segue puntuale la risposta. Dal cielo discende la voce dello Spirito Santo che gli ordina di trasmettere la propria autorità a Perceval. Dunque Bron consegna il “vaso” e partecipa dei suoi segreti al nipote Perseval, segreti che, specifica Robert de Boron, non possono essere scritti nel libro: “Bron fece come gli aveva ordinato: trasmise a Perceval le sacre parole che Giuseppe gli aveva insegnato, parole che non posso né devo rivelarvi.” Questo testo misterioso, come già sottolineato, è talmente sacro da non essere reso accessibile ai profani, costituisce l’essenza, l’ordito steso della trilogia del de Boron in quanto il testo era già stato nominato nel primo volume e cioè nel Giuseppe di Arimatea. Esso contiene le parole di Cristo. La consegna del testo va quindi di pari passo con la consegna del Graal, entrambi fanno inscindibilmente parte dello stesso lascito sapienziale e quindi essi sono congiuntamente “il Graal.” La bontà dell’investitura al cavaliere che ha “posto la domanda” è così confermata in via soprannaturale e, giustamente, è da porre in rilievo il sottostante passaggio del testo del de Boron

“Il vecchio Bron gli consegnò fra le mani il vaso: questo emise allora una melodia così dolce e un profumo così soave che parve loro di essere fra gli angeli in paradiso.” (cit. in Baldassarri p, 55 n. 87)

Gli eventi volgono al termine. Merlino accompagna il suo alter ego, il chierico Blaise (il cui nome parrebbe etimologicamente significare Lupo “familiare” e “daimon” di Merlino), di cui si è parlato nel precedente paragrafo, da Perceval, che oramai detiene il Graal, dove questi rimarrà per sempre, poi torna a Carduel, una delle tre residenze principali di re Artù, e, giuntovi, avvisa Re e i cavalieri della Tavola Rotonda che Perceval è divenuto il nuovo custode del Sacro Vaso e che ha abbandonato per sempre la cavalleria per vivere nella Grazia del suo Creatore.

Tuttavia la consegna e il possesso di questi beni soprannaturali non paiono destinati al nostro tempo in quanto, seppur Merlino abbia ricevuto da Dio il dono della profezia e sia stato inviato nel mondo per realizzarne i piani di salvezza, tuttavia, anche lui, è destinato a lasciare la scena del mondo per indegnità dello stesso ad ospitare il sacro Vaso. Per questo si ritira insieme a Perceval ed il Graal, attendendo la fine dei tempi, in un “esplumoir“, il “nido di una fenice”, che sembra indicare un luogo di rinnovamento ciclico. In questo vive nascosto da tutti “senza poter morire fino alla fine del secolo”. Al termine del ciclo oscuro dell’esoterismo, come un dormiente efesino risvegliato, potrà rimanifestarsi in un nuovo ciclo che principia da un mondo purificato da ogni insozzamento. L’evento apocatastatico è d’impronta origeniana ma è ben noto che questa concezione sia considerata eretica dalla Chiesa romana il che parrebbe rappresentare un’altra fenditura alla conclamata ortodossia di Robert de Boron.

Diciamo questo perché si è scritto che “Perceval sembra avere dunque la funzione di cristianizzare la Bretagna grazie a! misterioso potere eucaristico del Graal” ma tale affermazione sembra parecchio riduttiva rispetto a tutte le sfaccettature della vicenda che si sono fuggevolmente menzionate in queste pagine, soprattutto facendo riferimento al carattere “eretico” dell’eucarestia individuato dallo Zambon, in contrasto con le posizioni conciliari (si veda l’intero capitolo del suo libro dal, davvero significativo, titolo L’esoterismo della messa nei romanzi del Graal)

A questo punto appare molto più convincente concludere questo lavoro mettendo in evidenza la posizione espressa sull’argomento dal Corbin con queste parole “Le figure del Parsifal e del Prete Gianni si sovrappongono, come se Parsifal e Prete Gianni fossero ormai il polo di tutti i Joannites coloro che credono nella chiesa gioannita come Chiesa del Graal invisibile. Nel giovannismo vibra la fede nel Paraclito, Paraclito, come abbiamo visto, identificato da alcuni teosofi shi’iti con il dodicesimo Imam, l’Imam nascosto al presente”(: 2015,211).

Bibliografia

Giulia Baldassarri; Il simbolismo del Graal, un'analisi comparata dei testi del Ciclo Graaliano con un approfondimento finale su Le roman du Graal di Robert De Boron, tesi di laurea

Louis Charbonneau Lassay: Simboli del cuore di Cristo Arkeios, Roma, 2013

Henry Corbin: Nell’ islam iranico, Mimesis, Milano – Udine, 2012

Henry Corbin: Nell’ islam iranico, Mimesis, Milano – Udine, 2015

Henry Corbin: Nell’ islam iranico, Mimesis, Milano – Udine, 2017

Henry Corbin: Nell’ islam iranico, Mimesis, Milano – Udine, 2020

Henry Corbin: L’ immagine del Tempio, Boringhieri, Torino, 1981

Henry Corbin: L’uomo di luce nel sufismo iraniano, Mediterranee Roma, 1988

Nuccio D’Anna: Il santo Graal Arché edizoni Pizeta Milano, 2009

Nuccio D’Anna: Wofram Von Echembach e i custodi del graal, Iduna, 2002

Louis Charbonneau Lassay: Il Giardino del Cristo ferito, Arkerios, Roma, 1995

Louis Charbonneau Lassay; Il Bestiario di Cristo, Arché, Milano, 1976

Louis Charbonneau Lassay: Simboli del cuore del Cristo, Edizioni Arkerios, Roma 2003.

Louis Charbonneau Lassay: Il Santo Graal, Il Cerchio. Rimini, 1995

Sergio Cidaga: Leggenda Medievale del Cervo Bianco e le origini della «Matière de Bretagne» Accademia Nazionale dei Lincei

Jean Danielou: La teologia del giudeo cristianesimo, EDP, Bologna. 2016

Julius Evola: Il mistero del Graal, Ceschina, Firenze, 1962

René Guénon Il re del Mondo, Atanor Roma, s.d.

René Guénon: Simboli della scienza sacra, Adephi Milano

Hanry e Renée. Kahane, THE KRATER AND THE GRAIL HERMETIC SOURCES OF THE PARZIVAL University of Illinois Press, 1985

Manuel Insolera: La chiesa e il Graal studio della presenza esoterica del Graal nella tradizione ecclesiastica dizioni Arkeios, Roma 1998

Robert de Boron: Il libro del Graal Giuseppe di Arimatea, Merlino, Perceval, Adelphi. Milano

Robert de Boron:e Anonimo del XIII secolo La storia del Santo Graal e il racconto delle origini. Ecig Genova, 1989

Claudio Lanzi: Misteri e Simboli della Croce, Simmetria, Roma, 2015

Claudio Lanzi: La magia arcaica degli anelli, Simmetria, Roma 2015

Piere Ponsoye; L'Islam e il Graal. Studio sull'esoterismo del Parzival di Wolfram von Eschenbach SE, Milano 2018

Claudio Risé: La gnosi del Parsifal e l’esperienza delle corti d’Amore PDF dell’università degli studi di Trieste

Gorgio Satriani: Il Parsifal di Wagner, Edi, Torino, 2017

Gerhard vom dem Boeme: Il Graal in Europa, Ecig, Genova. 1989

Tommaso Palamidessi: Esperienza misterica del Santo Graal - Quaderno di Archeosofia n.18

Francesco Zambon: Metamorfosi del Graal, Carocci editore, Roma 2023

Francesco Zanbon: Robert de Baron e segreti del Graal, Olschki, Firenze, 1984

[1] Questo il titolo del libro frutto delle ricerche dell’autore Julius Evola e il Medioevo magico-fantastico di Heinrich Himmler: La cerca del Graal quale Rivolta Contro il Mondo Moderno

[2] Non possiamo di certo arbitrariamente accostare J. Evola a H. Corbin perché i presupposti delle loro ricerche sono ben differenti, tuttavia sarebbe disdicevole omettere dal porre in rilievo che anche nella Trilogia di de Boron sono presenti precise indicazioni circa il viaggio del Graal da Oriente a Occidente (dalla Gerusalemme mistica alla Gran Bretagna) e da qui di nuovo in Oriente (estremo) per poi qui occultarsi. Scrive Corbin: ” Il doppio ‘viaggio’ del Graal corrisponde al doppio movimento ben conosciuto da tutta la gnosi teosofica islamica quella che traccia due archi della discesa e della risalita dell’anima”. Ci fermiamo qui perché non si può costringere la profondità del pensiero corbiniano nei cenni di una nota.

[3] La completa riprova di ciò è resa evidente dalla circostanza che nei romanzi del ciclo la funzione spirituale dei contemplativi, rappresentati da eremiti che vivono nei punti più ascosi delle selve e detentori del senso mistico della vicenda, sta nel suggerire ai cavalieri come condurre e portare a termine l’impresa escatologica. In alcuni testi del ciclo Galaad è il prescelto per la circostanza e viene apostrofato quasi come sia un alter Christus e per questo destinato, insieme alla sua schiera, a portare “la luce nel mondo”

[4]Grazie a Henry Corbin è certa la relazione esistente tra il Tempio di Gerusalemme, nel vecchio Testamento, e il Tempio del Graal, proprio del Nuovo, ovvero quello dove si conserva il sacro calice. Questo è conservato in un edificio circolare immenso (Graalsburg) edificato sulla cima di Montsalvatsch a Salvaterra in Galizia al cui interno è collocato, identicamente circolare, il Santuario del Graal. Particolare da non dimenticare è che l’unica cappella “raddoppiata” di questo edificio è dedicata allo Spirito Santo.

[5] Questa precisazione non scaturisce per vantare una qualche originalità letteraria, quanto piuttosto per affermare come nessuno prima di lui aveva avuto accesso alla storia tramandata da Merlino a Blaise in cui però sono assenti (lo si vedrà successivamente) le parole segrete che Gesù ha rivelato e consegnato a Giuseppe. Se questi contenuti sono assenti nel Livre dou Graal di Blaise, nel "libro originale" di Merlino, invece, erano presenti. Per questo Le Livre du Graal è dallo stesso autore considerato un “libro rivelato”, una Scrittura sacra o, altrimenti, Vangelo del Graal.

[6] In ordine all’importanza dei contenuto simbolici contenuto nell’opera di questo autore assai rilevante è l’osservazione della giovane studiosa Giulia Baldassarri in ordine al confronto che pone tra i romanzi del ciclo di Robert de Baron con un altro ciclo di romanzi graaliani la Queste du Saint Graal. Questo scritto, praticamente di anonimo con attribuzione fittizia a Gualtiero Map, è la quarta parte del ciclo Lancelot Graal o cycle de Map. La ricercatrice, dopo aver constatato che la Queste è costruita su una scansione trinitaria come in de Boron, osserva che l’intricata rete di simboli nel testo presentato viene “spiegato” attraverso una fitta rete di glosse e questo le fa concludere che “la glossa entra a far parte nella struttura e nelle fondamenta dell'opera stessa, come se si fosse giunti a un momento della storia nel quale, alcune allegorie e alcuni simbolismi non erano più recepiti come immediatamente comprensibili ai più.”. Una informazione assai rilevante questa che “spiega” la breve durata del fiorire della "vera" letteratura del Graal. A parte ricordiamo come in tutti questi “racconti mistici” il tempo in cui si aprono o si chiudono le vicende narrate è sempre un “tempo sacro” (Pasqua e/o Pentecoste). Qui la vicenda si apre con l'iniziazione alla cavalleria di Galaad da parte di Lancillotto alla vigilia di Pentecoste e con l'apparizione del Graal presso la corte di re Artù a Camelot.

[7] A proposito della “lancia” ci sembra opportuno aggiungere questa annotazione. La lancia di Longino, quella che aprì il cuore del Cristo, in un comprensione pneumatica del fondamentale evento, opera una lacerazione che dischiuse l’occhio del cuore e che introduce il “contemplante” alla cardiognosis. . L’apertura di questo occhio interiore sembra che corrisponda a quella esperienza interiore che Dante descrisse come “risvegliò la mente che dormia”. In effetti è lo stesso Charbonneau Lassay a indicare la relazione tra mente e cuore ponendo in evidenza l’antica statua di Re Chefren dietro la cui nuca il falco divino, teofania di Horus, viene mostrato mentre fa aderire il suo cuore al cervello (nella regione occipitale della fontanella) del faraone, volendo così indicare che l’azione del mediatore par excellence è influenzata dall’ispirazione soprannaturale. La comprensione del significato della formazione della croce esadirezionale non è possibile in questa sede, per conseguenza si rimanda al sapiente libro di Claudio Lanzi. Misteri e Simboli della Croce.

[8] Giuseppe di Arimatea è nominato in tutti e quattro i Vangeli. In Matteo è l’uomo ricco che chiede il corpo di Gesù a Pilato, in Marco è appunto definito nobilis decurio, in Luca è una persona buona e giusta che aspettava il Regno di Dio e Giovanni lo definisce enigmaticamente “discepolo nascosto per timore dei Giudei”, precisazione che fa “a botte” con il contesto in cui si muove Giuseppe che invece si muove scopertamente con audace disinvoltura, circostanza rilevata da molti uomini di chiesa in passato e ribadita da più recenti ricostruzione filologiche che reputano il passo interpolato. Ѐ da notare il fatto che Maria ha gestato il Figlio di Dio nel suo utero vergine, simmetricamente Giuseppe d’Arimatea ha fatto sì che la Resurrezione di Cristo, avvolto nel sudario come un sacco amniotico, avvenisse in un sepolcro vergine (su tutto ciò di consulti Manuel Insolera).

[9]Corporale: Il suo nome proviene dal fatto che, ponendovi sopra l'ostia transunstanziata che è diventata il corpo di Gesù, sostiene il corpo stesso di Gesù Cristo. Per lo stesso motivo veniva messo in relazione con la sindone. È costituito di un panno di forma quadrata di tela di lino inamidato. Durante la celebrazione della Messa, dapprima il corporale è posto piegato sopra al calice, a sua volta coperto dalla palla; durante l'offertorio il celebrante lo distende sull'altare per posarvi sopra la patena contenente l'ostia e il calice contenente il vino.

[10] Possiamo seguire questa, seppur ipotetica, forma di insegnamento riservata che oltre la “parola”comprenderebbe anche i “gesti” in questa serie di passaggi. Iniziamo dal Vangelo di Marco cui seguirà Luca “A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; ma a quelli che sono di fuori tutto è proposto in parabole, affinché pur guardando non vedano e pur ascoltando non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato” Mc. 4, 11-12.