*Wolfram von Eschenbach, la “pietra magnetica” del Graal e le altre “pietre” d’Oriente

Antonio Bonifacio

Nota della Redazione del Simmetria Institute.

Il Graal, questo misterioso "oggetto" il cui significato è al tempo stesso evidente e oscuro, è considerato dai ricercatori un simbolo la cui origine è a volte vista nell'Europa occidentale, nel mondo celtico e, secondo noi, prima ancora nell'Ermetismo di Alessandria (si veda il Discorso di Hermes a Tat: il Cratere), diretto discendente della sapienza egizia (ci riferiamo alla "coppa di nascita e rigenerazione" della II Ora del Libro di ciò che è nell'Amduat), a volte in quello orientale, sia nel Vicino Oriente persiano che nell'Estremo Oriente delle regioni tibetane.

Sull'origine iranica si basa il pensiero di Henry Corbin circa l'origine del Graal, ma l'argomento aveva affascinato assai prima l'ambiente teosofico che ha elaborato dottrine abbastanza divergenti da quelle considerate più ortodosse. Molti dei personaggi citati anche nel testo a seguire, ritenendosi i depositari di una sapienza di origine tibetana, hanno, tra i molti altri argomenti, parlato anche di qualcosa che poteva essere assimilata al Graal occidentale nella sua forma di pietra (lo "smeraldo sculto" cantato dal D'Annunzio ne La canzone del sangue), argomento illustrato da un pittore come Nikolaj Kostantinovič Roerich, i cui dipinti, di per sé di notevole bellezza, illustrano le sue visioni di un Oriente visto nell'ottica di una particolare via di conoscenza buddista e tibetana basata sul Kālačakratantra ("Il Tantra della Ruota del tempo"), testo tibetano del X-XI sec. d.C.

È della concezione di questi autori che qui si parla su di una pietra-calice che potrebbe corrispondere al Graal cantato da Chrétien de Troyes, Robert de Boron e Wolfram von Eschenbach: i loro argomenti vanno a nostro avviso considerati nell'ottica di un'indagine storica sulle concezioni attinenti la tematica graalica e pertanto l'articolo va letto come la loro interpretazione personale, interpretazione a volte parzialmente condivisa da alcuni importanti autori, come Henry Corbin, evidentemente affascinati da un modo di pensare "fuori le righe".

P. G.

Prima Parte

È il Graal, infatti, che dà ai Cavalieri la grazia di armonizzare i ritmi che regolano il mondo, di ordinarlo secondo le leggi di Dio e di sostanziare soprannaturalmente una cerchia di eletti con il compito essenziale di custodire il Graal. È la virtù del Graal che provvede a tutta a consorteria dei cavalieri” (Nuccio D’Anna)

In un precedente intervento, dedicato alla Trilogia di Robert de Boron, si era insistito su una assai convincente riflessione offerta da Francesco Zambon sviluppata in ordine al tema della cavalleria celeste, intesa questa quale compagine portatrice dei valori e delle prospettive proprie della terza età gioachimita e dal monaco calabrese definita come La terza età dello spirito.

Ora, riprendendo il concetto della costituzione di una sacra cavalleria ecumenica, quale sembra ben delinearsi dalla narrazione del Parzival di Wolfram Von Eschenbach, collegata evidentemente al tema del Graal, ci vorremmo spingere un poco oltre, utilizzando come strumento d’indagine alcune fonti per molto tempo ritenute estranee a questo impianto e che invece sembrano aver sostenuto, partendo davvero da molto lontano, l’intelaiatura dottrinale del complesso testo wolframiano.

Si tratta di “mattoni spirituali” su cui si è costruita una struttura articolata secondo una declinazione che parrebbe solo apparentemente cristiana ma che celerebbe elementi ben anteriori a questa religione, e per questo si utilizzeranno in questa sede le osservazioni di interpreti che appaiono assolutamente qualificati a parlare della materia e che permettono di spingere lo sguardo, non solo verso il medio Oriente, dove Pierre Ponsoye ha ben pescato elementi di supporto al testo di Wolfram (in primis: Ibn Arabi) ma ben oltre. Si andrà quindi anche ancora più a est, dove, sotto altra veste, sembra vivere la “leggenda” del Graal e dove non mancano affatto similitudini letterarie che rendono sempre più complesso immaginare una paternità unilaterale a sostegno della struttura del racconto graaliano, e questo non solo del Wolfram ma anche degli altri autori che hanno contribuito al suo affermarsi e diffondersi.

Fig. 1

Melkitsedek: Chartres portale nord.

L’enigmatico personaggio biblico è rappresentato mentre sostiene un calice con dentro una pietra. La scultura è approssimativamente coeva al Parzival di Wolfram von Eschenbach

Com’è noto dalla letteratura che lo descrive il “Graal” si presenta come un oggetto dalle fattezze piuttosto elusive e quindi disparate. Esso è un piatto, una coppa, un libro e nel Parzival di Von Eschenbach il sacro oggetto è descritto come una pietra preziosa, uno smeraldo, che, staccatasi dalla fronte di Lucifero durante la sua caduta, sarebbe stato preso in custodia dagli “angeli” che l’avrebbero intagliato in forma di coppa.

Tale gioiello è nominato da Wolfram come lapsit exillis (e anche in forme calligrafiche lievemente diverse presenti nei vari manoscritti in cui si conserva l’opera di Wolfram) e in ogni caso tutte queste varianti sembrano ricondurre a una deformazione di lapis ex coelis ovvero “pietra caduta dal cielo” e “in esilio” sulla Terra (René Nelli fa derivare l’oggetto del Wolfram da lapis e coeli “pietra caduta dai cieli”). [1]

La questione pone domande fondamentali. Ci si domanda donde Wolfram, che richiama la bontà delle sue fonti sapienziali, abbia tratto questo peculiare simbolismo graalico che si allontana fortemente sia da Chrétien de Troyes, che da Robert de Boron, i quali, a propria volta, dichiararono di aver avuto pressoché per “rivelazione” l’ispirazione per compilare i propri “racconti mistici”.

Gli studi sul tema, trascorsi molti anni dal celebre libro del Guénon il Re del Mondo, risalente al 1927 e in cui è contenuto il capitolo Il simbolismo del Graal che fu probabilmente il primo a commentare l’epopea dei racconti del Graal in una prospettiva tradizionale e non strettamente confessionale, hanno notevolmente arricchito di nuovi e insospettati contributi la documentazione sull’argomento ampliando le prospettive di ricerca.

Per meglio elucidare il tema si farà ricorso ai risultati ottenuti da alcuni ricercatori della cui competenza si è servito lo stesso Henry Corbin nella sua convincente proposta di cercare di rintracciare l‘origine del tema del Graal e del Parzifal (Parsifal, Perceval) nella regione iranica, prospettando così questi la possibilità che la fonte del ciclo occidentale del Graal vada ricercata in un Urparzival avente riferimento a tradizioni ermetiche e/o mitraiche evidentemente ben antecedenti alle vicende narrate nei testi del XII e XIII secolo.

Principiamo dall’evidenziare una riflessione di Nuccio d’Anna perché offre il presupposto illuminante per tutta la successiva esposizione della materia. Così scrive il ricercatore “Wolfram canta una ierostoria che si richiama a tradizione molto antiche, le quali non corrispondono affatto alle attese di quel favolistico mondo di corte cui spesso pensano gli esegeti moderni” (:2022, 70). Ciò non è altro che ribadire, seppur con diverse parole, il programma “pedagogico” esposto da Sorhavardi, in cui si osserva che questi nelle sue narrazioni sostituisce l’esposizione teorica con il racconto mistico.

Questa “remota antichità”, di cui parla il D’Anna, varrà la pena che sia tenuta a fondamento del nostro esporre successivo, e a questa puntualizzazione va aggiunta quest’altra notazione, qui totalmente condivisa, che è la seguente: “Come si vede, nel Parzival emerge con forza un sofisticato sistema di simboli che rimandano a un ordine di valori originatosi da quello che Henry Corbin, si è visto, ha chiamato l’alam al mithal, il mundus imaginalis. Si tratta di una ‘realtà essenziale’ il mondo archetipale che precede ogni forma di manifestazione corporea la quale viene perpetuamente fecondata dalla grazia emanata da questa fonte primigenia. È’ questo il piano da cui emergono tutte le teofanie e archetipi celesti …” (:2022, 73).

Com’è noto, nel testo di Wolfram, il Graal è “metaforicamente” indicato come essere una pietra “magnetica” [2] pietra che è attratta dall’”Oriente” e nei testi di Wolfram, Parzival e Titurel, oltre che nel Nuovo Titurel del suo “continuatore” Albrecth (Von Scharfenberg), si offrono diverse indicazioni di ciò, proponendosi alla fine i lineamenti una figura “meta-storica”, qual è quella del prete Gianni, figura che ha una bibliografia sterminata alle spalle costituendo questi un elemento umano che compie una transizione a sfondo sapienziale davvero epocale trasferendo a “Oriente” quello che era stato consegnato in “Occidente”.

Fig. 2

Prete Gianni sul trono in una mappa dell'Africa Orientale, tratto da un atlante del 1558. (da Wikipedia, pubblico dominio)

Di ciò parla sinteticamente Henry Corbin in due dense pagine del suo Nell’Islam iranico, pagine i cui contenuti si proverà a riprodurre sintetizzando un testo già piuttosto ristretto e per questo ricco di spunti argomentativi. Com’è noto Parzival ha un fratellastro Feirefiz, il “bianco-nero”, figlio di una precedente relazione tra il padre e una principessa orientale, Balakane, dalla pelle scura, tanto scura che il suo nome significa “Nera come la Notte”, relazione intercorsa quando Gahmuret “l’angioino” (il padre cristiano dei due fratellastri) era al servizio del califfo di Bagdad. Questo fratello diviene capace di vedere il Graal dopo il battesimo, mentre Parzival, a propria volta, viene proclamato re del Graal.

Come si vede i due fratelli sono predestinati a compiti davvero di “spicco”.

Feirefiz, a propria] volta, ha sposato una donna dal simbolico nome di Repanse de Schoye (“Spargitrice di Gioia”, secondo uno dei numerosi etimi del suo nome), ella è sorella di Amfortas e Regina del Graal.

I due sposi, a conclusione del racconto, partiranno per l’”Oriente” dove la sposa sarà destinata a partorire quello che diventerà un potentissimo re-sacerdote che sarà conosciuto con il nome del già citato “Prete Gianni”, personaggio che è stato fonte nei secoli di innumerevoli leggende e racconti. Parzival, in Wolfram, oltre ad avere come padre il citato Gahmuret, ha come madre Helzelodie (la “Tutta bianca”) formando così una famiglia estesa contrassegnata da tratti identificativi evidentemente simbolici connessi, attraverso i nomi, etimologicamente costruiti con grande sapienza, al ruolo di personaggi principali dalla vicenda graalica.

Nell’altro libro di Wolfram, il frammentato Titurel, si racconta che saranno i cavalieri Templari a portare il Graal in Oriente (in “India”) ove Parzifal ha progettato di ricongiungersi con suo fratello Feirefiz. È proprio Parzival che, stimolato da Feirefiz, viste le virtù straordinarie del nipote, proporrà a questi di accettare la consegna del Graal, qui però accade un fatto straordinario. Sarà difatti lo stesso Graal a decidere chi è degno di detenerlo e per questo lo zio diviene il successore del nipote assumendone il “nome” (Prete Gianni). Parzival rimarrà re del Graal ma con il nome di Prete Gianni. Una successione apparentemente bizzarra cui il Corbin offre una assai convincente interpretazione, per così dire, “spirituale”, che smorza l’apparente incongruenza della posizione dei personaggi descritta in alcuni passaggi[3].

Infine, non ci resta che menzionare l’Albrecth che, nel Nuovo Titurel, si “accoda” al Wolfram e ad altre narrazioni dalla sua indipendenti, restando però inalterato il motivo di fondo; Parzival e i suoi cavalieri si trasferiscono in “India” con il Sacro Graal e nessuno dopo di ciò vedrà più né loro né il Graal .

Ricordiamo che il destino del ritiro del Graal è legato al più profondo oscuramento dei tempi; esso si occulta perché la sua presenza è incompatibile con lo stato epocale del ciclo delle ere. In un altro ciclo, con un altro eroe predestinato, Galahad, si narra come il Graal sia stato da questi portato a Sarraz (città orientale dell’Ottavo clima sede del “Palazzo Spirituale”), e, al momento della sua estatica morte, accade che una mano ritiri il Graal in “cielo” perché nessuno ormai è più degno di detenerlo; mentre, nel racconto di Parzival, come visto, si narra come questi lo abbia portato in quelle Indie che sono ai limiti del mondo conosciuto, zona di confine tra il “reale” sensistico e l’immaginale “sottile”. [4]

Qui ci sta bene prelevare direttamente dal testo la conclusione del ragionamento di Corbin: “Le figure di Parsifal e di Prete Gianni si sovrappongono come se Parsifal e Prete Gianni fossero ormai il Polo di tutti i Johannites, coloro che credono nella chiesa di Giovanni, nella Chiesa de Graal invisibile” (la Chiesa del Paraclito n.d.r.), una chiesa alla quale invece non “crede” Nuccio D’Anna, che, seppur estimatore del Corbin e nonostante la sua inclinazione interpretativa spiccatamente paraclitea, rimanda il giovannismo alla dimensione profondamente contemplativa della Chiesa di Pietro e quindi non discostato da essa come parrebbe fare il Corbin.

Detto tutto ciò ecco che cominciamo le localizzazioni sulla carta geografica. Dov’è Sarraz? Dov’è quindi il Regno del Prete Gianni? E, come si vedrà successivamente, dove sarebbe Shambala (che appunto ha sorprendentemente a che vedere con il Graal) e, ancora, in subordine, ci si può ulteriormente domandare, dov’è Agarthi che, a volte, si troverebbe a coincidere con Shambala?

A tutte queste domande che si sono accumulate nei secoli e a cui sono state date mille risposte, si vuole qui porre un punto fermo con l’aiuto, sempre indispensabile, di Henry Corbin; un punto fermo che vale contro qualsiasi escogitazione d’ordine puramente geografico quale possa essere individuato nello scritto citato: “Il mondo dell’Anima possiede la caratteristica del cerchi spirituali, il cui centro è simultaneamente la periferia, Rispetto ai luoghi dell’universo dei sensi, il Malakut è un ubique, un ‘ovunque’ tanto vicino quanto lontano. È solo attraverso la progressione dei modi di essere che si avanza ed è indifferente il luogo ‘a partite’ dal quale vi si arriva. Il raggiungimento, o il passaggio, alla realtà del Malakut (Malakut è talvolta usato in modo intercambiabile con 'ālam al-mithāl o regno immaginale, ma per il resto è distinto da esso come regno tra 'ālam al-mithāl e 'ālam al-jabarūt; ndr), può essere visualizzato in molteplici maniere: come la mano celeste, che a Sarraz, ritirando il Graal, lo rende invisibile agli uomini; come la riconduzione del Graal in ‘Oriente’; come ritiro di Kay Khosraw nel castello di Kang- Dez; come la navigazione fino a Sinai mistico, al polo celeste... Si tratta sempre di un esodo fuori dal mondo sottomesso alle leggi dei sensi esteriori e della fisica, e che si compie attraverso la quarta dimensione”(: 2015, 214).

Una premessa è indispensabile per entrare con maggior consapevolezza nello spirito del discorso e, per questo, è bene focalizzarsi su aspetti che verranno dettagliati con maggiore precisione successivamente. Nel Parzifal di Wolfram personaggi e situazioni hanno come sfondo un ambiente celeste e questa connotazione è basilare per accostarsi convenientemente alla comprensione dello scritto.

Innanzitutto è da ricordare che il Graal stesso si presenta come un aerolito (come la pietra nera dell’Islam a cui è lo stesso Corbin a fare accostamento), mentre nei cicli degli altri autori l’oggetto “graal”, pur se variamente identificato, rimane un oggetto terrestre, più o meno sacro e comunque sacralizzato dall’uso, che nulla a che vedere con la volta uranica (almeno fino a quando non venga prelevato da una mano misteriosa e portato in cielo come anzidetto).[5] Allo stesso modo, detto ciò in poche essenziali parole, il tema del battesimo, così dirimente per l’attribuzione cattolica al racconto di Wolfram, viene dal Corbin, sul poderoso suggerimento di due studiosi, Henry e Renée Kahane, rinviato a tutt’altro orizzonte. Si tratterebbe difatti di un battesimo di altro ordine, ovvero del cosiddetto “battesimo ermetico” di cui si parla nel trattato ermetico Il Cratere.

Questo è un evidente riferimento alla omonima costellazione, tanto “attenzionata” nel mondo antico, in quanto ritenuta crocevia delle anime. In questo modo troverebbe miglior giustificazione la presenza del personaggio di Flegetanis che viene ritratto come un sapiente astrologo “pagano” che scruta le stelle “trovandovi dei segreti di cui non si può parlare che tremando”.

Stabiliti in poche righe questi punti innovativi della ricerca, conduciamoci verso il tema centrale della vicenda ovvero la presenza della bizzarra “pietra magnetica” perno evidente della narrazione wolframiana.

Tutto quanto questo, frettolosamente citato, conferma l’importanza della interpretazione guénoniana e fa sì che, come evidenzia il D’Anna, il Graal “corrisponda in modo impressionante al simbolo del Mani padme, il gioiello del loto - ampiamente conosciuto nella liturgia e nelle preghiere del buddhismo mahayana”. Il che, come si dice d’abitudine in un linguaggio un poco disinvolto e congiuntamente a quanto fra poche pagine confermerà il Corbin, costituisce un ottimo assist per proseguire, sotto i migliori auspici, nel nostro pellegrinaggio verso il più profondo Oriente.

Viaggio in Oriente

“L’anima simboleggiata dalla fenice, è attirata dalla monade, o Graal, simboleggiata dalla pietra magnetica; la purificazione e rigenerazione dell’anima sono simboleggiate dalla morte nel fuoco e dalla rinascita della fenice”

(Henry Corbin).

Nel secondo volume del suo Nell’Islam Iranico, Henry Corbin ha inserito uno straordinario capitolo dal titolo La luce di Gloria e il Santo Graal in cui, già nel titolo del primo paragrafo, si “mostrano i muscoli” al fine di introdurre un ampio discorso sulla natura e sul significato dei fotismi luminosi che compaiono lungo le stazioni della via iniziatica, per infine pervenire, dopo diverse pagine fittamente argomentate, a uno sbocco decisamente insolito della trattazione.

Il paragrafo difatti s’intitola Hermetica e Mitriaca, il che già suggerisce che in questi ambiti andrebbero cercate determinate antecedenze relazionate con il Graal finora sfuggite agli interpreti. La titolazione deriva da due ricerche che scaturiscono da due origini diverse, entrambe focalizzate sulla complessa costruzione del tema del Graal da parte del Wolfram.

La prima delle due indagini indirizza verso la comprensione del ruolo e del significato, negli scritti di Wolfram sul ciclo graalico, delle indicazioni contenute nel Corpus hermeticum, come già in parte appena anticipato; la seconda linea invece investe prioritariamente il tema della “Luce”, connessa al rivelarsi del Graal.

La luce di gloria, la Xvarnah, è caratteristica peculiare della religione zoroastriana, e il suo rivelarsi è inequivocabilmente da intendersi come folgorante espressione del compimento iniziatico. Di fronte a tutte le testimonianze raccolte sull’argomento si può davvero parlare dello zoroastrismo come di una vera e propria Religione della Luce. Il dispiegarsi della luce increata è protagonista dello sh’ismo iranico, esperienza trasformatrice integrale, dottrinalmente e operativamente delineata dal mistico Sorhavardi nei suoi racconti di iniziazione che altro non sono se non un’esposizione “romanzata” della dottrina, come del resto si à già suggerito in precedenza.

È lo studioso zoroastriano Sir Jahangir C. Coyajee ad affrontare, con feconde argomentazioni a sostegno, l’audace comparazione tra espressioni religiose tanto distanti nel tempo e nello spazio e il cui intento dottrinale è stato così presentato dal predetto Corbin per il quale Sir Jahangir C. Coyajee:“…Si è proposto di dimostrare il teorema secondo cui la Luce di Gloria, lo Xvarna e il Sacro Graal corrisponderebbero a una identica rappresentazione” (H. Corbin: 2015,164).[6]

Davvero la sintesi perfetta di una grande intuizione che si concreta in una convincente dimostrazione.

Parimenti lo studio di Henry e Renée Kahane costituisce un evento fondamentale e certamente non più ignorabile nella ricerca delle fonti del Graal i cui risultati appaiono, almeno nel ristretto universo di questo orizzonte di studi, davvero “rivoluzionari”. I due studiosi hanno difatti sottoposto a un confronto “minuzioso” il Corpus Hermeticum e il Parzival di Wolfram Von Eschenbach ravvisandone parallelismi e contenuti comuni che lo stesso Wolfram parrebbe aver celato soprattutto attraverso l’uso accorto (e anche astuto) di quella ars combinatoria linguistica il cui utilizzo è stata tanto ben rimarcato da Nuccio D’Anna nel suo libro dedicato a Parzival, un’arte, la sua, che costituisce la chiave di volta utile per aprire la serratura di certi scrigni presenti negli scritti dell’Autore che sarebbero altrimenti inaccessibili e di cui pochi interpreti, così pare, abbiano avuto contezza (tra cui il Markale che adduce l’ignoranza di Wolfram a giustificazione della presenza di errori “ortografici”).[7]

Corbin, com’è noto ai suoi estimatori, è stato un filiale “discepolo” del citato teosofo Sorhavardi, quasi una sua epiclesi “contemporanea”, ovvero un seguace di colui che si potrebbe porre all’apice della dottrina e della prassi operativa dell’intera spiritualità iranica, avendo questi resuscitato, in seno all’Islam, l’antico retaggio zoroastriano, coniugandolo con le dottrine platoniche. Rilevante, per gli scopi di questa esposizione, questo suo passaggio “...infine il punto culminante (il climax) dell’epopea di Wolfram ci porti laddove Sorhavardi conduce il discepolo nell’Israq, il pellegrino dell’Oriente” (:2015, 166)[8].

È proprio in relazione all’ars combinatoria del Wolfram che prende spunto la disamina dei Kahane per fondare la tesi della ispirazione ermetica del Parzival quale espressione di una forma di pellegrinaggio (in primis in interiore homine, evidentemente) in Oriente.

Non si possono qui riassumere tutte le complesse argomentazioni di ricerca su cui si sono mossi i citati ricercatori, argomentazioni che già il Corbin ha avuto difficoltà a sunteggiare nelle diverse sue pagine dedicate alla loro investigazione, per questo appare davvero opportuno concentrare l’attenzione sull’elemento essenziale di questa indagine, ovvero domandarsi: dove si troverebbe il “Graal” nel Corpus Hermeticum?

La risposta secca a questa domanda è che il Graal si “trova” nel quarto Titolo del predetto Corpus intitolato, appunto, il Cratere, il che si mostra corretto in ordine all’etimologia della parola “graal”, che sostanzia però un “orizzonte degli eventi” ben diverso da quello mostrato, ad esempio, da Robert de Boron.

Il passaggio è troppo importante per trascurarlo e va riprodotto. È scritto: “Dio riempì dell’intelletto un grande cratere e lo mando quaggiù, assegnandovi un araldo al quale ordinò di annunciare le seguenti parole ai cuori degli uomini: ‘Tu che puoi immergiti in questo cratere, tu che credi risalirai verso Colui che ha inviato quaggiù il Cratere, tu che riconosci per quale fine sei nato. Dunque coloro che compresero il messaggio e si sono battezzati con l’intelletto ebbero parte della conoscenza (gnosi) e divennero uomini perfetti avendo ricevuto ‘intelletto” (H. Corbin: 2015,166-167).

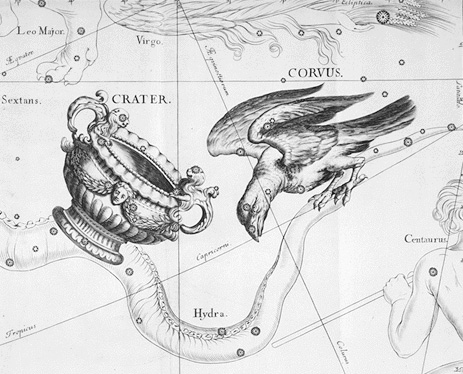

Fig. 3

La costellazione del Cratere nell’Uranografia di Hevelius

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_et_Crater_Hevelius.jpg

La collocazione celeste del Cratere, ovvero il riferimento allo specifico asterismo che costituisce una sorta di snodo per il circuito delle anime nel percorso di ingresso ed egresso dalla manifestazione, muta, e di parecchio (così appare), l’orizzonte soteriologico della vicenda, soprattutto tenendo in considerazione uno dei passaggi essenziali del racconto. Si allude al momento in cui Parzifal è giunto all’apice della iniziazione conferitagli dal “pagano” Flegetanis (il grande saggio che appartiene alla dinastia di Salomone) e che è descritta da Wolfram nel IX libro. Qui si devono puntualmente rispettare i passaggi proposto da Corbin, pena l'incomprensione. È stato difatti Flegetanis a scrivere la storia del Graal ed è lui che “vide con i propri occhi il grande mistero celato nelle costellazioni, e ne parlò con grande deferenza, asseriva che c’è una cosa che si chiama Graal – il nome lo aveva letto chiaramente nelle stelle…”.

Nel racconto si descrive come poi siano stati gli Angeli “neutrali” a portare sulla terra il Graal ed esso pertanto non è un “qualcosa” che esisteva già in questo mondo e quindi Wolfram, in accordo con Macrobio, avrebbe fatto derivare, come detto, il nome dell’”oggetto” da una costellazione che è identificata con quella del Cratere.

Tuttavia il carattere più innovativo che emerge dalla disamina “ermetica” che qui si propone, è legato al battesimo che assume, in questa nuova e sorprendente cornice in cui abilmente si destreggiano i Kahane, un ben diverso connotato.

A tal proposito non ci sembra di debordare i limiti del tema se qui presentiamo questo illuminante passaggio: “Inoltre, si deve sottolineare che, in Wolfram, Flegetanis insiste sulla necessità del battesimo per chiunque aspiri a vedere il Graal; esigenza perfettamente coerente dal momento che si tratta del battesimo nel Cratere “ermetico”. Pertanto si può alla fine ammettere che nei due nomi, Trevrizent e Flegetanis, si nasconde il doppio aspetto di Ermete: Trevrizent, il saggio dalia triplice scienza, è Ermete come mistagogo; Flegetanis è Ermete come autore dei Trattati ermetici.” (:2015,173)[9]

Pur tuttavia, dopo aver parlato del Graal come “Cratere”, ci si trova di fronte alla circostanza che esso sia altresì indicato come “pietra”, pietra che, d’altronde, ha una speciale caratteristica: essa è “magnetica”. Nel caso di specie tale magnetismo non parrebbe affatto riferirsi a un fenomeno d’ordine fisico, quanto piuttosto “spirituale”, difatti la pietra attrae irresistibilmente lo sguardo “interiore” di chi la osserva, fino a schiudere “l’occhio del cuore” del contemplante al fine di condurlo alla comprensione partecipata di verità superiori. La pietra è “magnetica” perché, mentre il magnete ha la proprietà di attirare il ferro, essa attira l’anima dell’adepto fino a congiungersi con questa.

Giunti a questo punto, appare necessario prendere di petto il passaggio più problematico di quanto finora si è esposto costituito dall’apparente confusione, se non contraddizione, tra pietra e cratere (coppa) e “giustificare” il fatto che in Wolfram ci si trovi a commentare del suo Graal come “coppa” o come “pietra” come se i due termini fossero interscambiabili.

Per risolvere la vistosa contraddizione seguiamo necessariamente il Corbin che propone una soluzione al contrasto e, in merito a ciò, questi scrive: ”Sempre nell’aspetto di vaso o coppa mistica ritroviamo il Graal nella Tradizione iranica. Esiste forse un contrasto o una contraddizione, con la rappresentazione del Graal, in forma di pietra come si riscontra nel Parzival di Wolfram?”. A questa domanda risponde lo stesso autore in un decisivo passo: “Le righe finali del Trattato ermetista del Cratere si concludono con una similitudine la cui parola chiave è “pietra magnetica” (magnetis lithos)”. Segue questo poi questo ulteriore brano finalmente esplicativo: “Questa è dunque, o Tat, l’immagine di Dio che per te è stata tracciata, per quanto mi è possibile. Se la contemplerai con attenzione e la osserverai con gli occhi del cuore credimi, o figlio, troverai la via che conduce alle realtà superiori. O meglio sarà l’immagine stessa a condurti su questa via. La contemplazione, infatti, ha la seguente proprietà: essa prende possesso di coloro che si sono affrettati a contemplare, e attrae a sé, come dicono che la pietra magnetica attiri il ferro”.

Il Graal parrebbe quindi avere le proprietà della pietra magnetica, sebbene la sua morfologia paia indeterminata. Procedendo per ragionevoli “salti” proseguiamo su un altro illuminante periodo: “...ci sentiamo inclini a far nostro il giudizio di H. e R Kahane, concludendo che Wolfram propone con questa pietra un sinonimo del Graal… Naturalmente l’equazione non prende in considerazione la realtà materiale di un utensile, è una figura, e una figura che giustamente preserva la relazione posta nel Corpus hermeticum tra la pietra magnetica e il cratere - graal.

Ancora si può leggere a risolutivo chiarimento: “L’uso della parola “pietra” in Wolfram non ci dice nulla della forma della materia o dell’uso del Graal. Nulla indica che in realtà il Graal non sia un vaso”. In ogni caso la pietra è il ricettacolo dell’ostia mistica che la “colomba celeste deposita ogni venerdì santo” e poi infine: “l’’anima simboleggiata dalla fenice, è attirata dalla Monade, o Graal, simboleggiata dalla pietra magnetica; la purificazione e rigenerazione dell’anima sono simboleggiate dalla morte nel fuoco e dalla rinascita nella fenice” (:2015: 169-170).

Fig. 4

Maffiolo da Cazzano, Battesimo di Gesù, Chiesa del Corpus Domini, 1480 ca.,

Il simbolismo della colomba, quale espressione dello Spirito Santo, è assai complesso e la presenza del volatile è assai peculiare nel Parsifal wagneriano. Qui si mostra una rara rappresentazione della colomba e del suo “latte” presente in un’opera pittorica di Maffiolo da Cazzano, operante in zona bergamasca nel XV secolo. La colomba, anche nel mondo “pagano”, è l’”ospite degli dèi” ed è connessa alla parola, perché il gozzo degli uccelli occupa lo stesso posto della laringe dell’uomo. Nel gozzo della colomba si forma una speciale sostanza nutritiva, detta “latte”, e per questa sua collocazione nel gozzo dell’uccello appare simbolicamente connessa alla “parola” come espressione del Verbo divino. Nel dipinto il volatile versa il suo latte sul capo del Cristo insieme all’acqua, magari a mostrare quella posizione adozionista accettata da alcuni interpreti della divinità di Cristo derivante dal passo della lettera agli Ebrei 1, 5 nel quale si legge: “Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: “Tu sei mio figlio; oggi ti ho generato?”. (da Da Giotto a Maffiolo: con occhi nuovi voglio guardare https://www.libertaepersona.org/wordpress/2017/06/da-giotto-a-maffiolo-con-occhi-nuovi-voglio-guardare/ con esplicita autorizzazione di condivisione)

Come si è detto il Corbin, sulla scia del lavoro dei Kahane (dei cui scritti non esiste una traduzione in italiano), si propone di trovare un testo o, comunque, un canovaccio di quello che a tutti gli effetti definisce “poema iniziatico” e lo cerca per il tramite di Kiot il Provenzale, colui che ha partecipato Wolfram della vicenda, un testo questo che sarebbe stato malamente elaborato da Chrétien, cosa che Wolfram difatti gli ha rimproverato e che suggerisce con ciò l'approvazione della tesi secondo cui ci sarebbero state alla radice diverse diramazioni, su cui nel tempo e in luoghi disparati si sarebbe dispiegata la vicenda, un Urparzival.

Questo “Urparzival” sarebbe alla base di quella riemersione sapienziale di intendimento iniziatico che Evola ha più volte evocato nei suoi scritti sul tema, una ispirazione che avrebbe riguardato, si insiste su ciò, tutto il “ciclo aureo” del Graal ma non certo i numerosi “manierismi” letterari successivi. [10]

Giunti a questo punto però ci si può domandare: la dimensione celtica, che tanto ha innervato l’opera di Chrétien de Troyes che fine fa? Ebbene questa giusta domanda pone la necessità di cercare un possibile tratto d’unione tra celtismo e iranismo dal momento che proprio Sir Jasangir C. Coyajee ha messo a confronto il ciclo orientale di Kay Khosraw con quello di re Artù.[11]

L’esame dei risultati del suo studio, volendo illuminare i passaggi dei ragionamenti dell’autore, mediati dal Corbin, è piuttosto arduo, tuttavia alcuni punti focali possono essere qui evidenziati, rimandando necessariamente allo stesso ricercatore per una disamina completa. Ci riferiamo a questo brano proposto dal Corbin il quale scrive: ”Lo studioso zoroastriano (Sir Jasangir C. Coyajee - n.d.r.) rileva delle analogie che gli consentono di far corrispondere il personaggio del vecchio Kay Kaus a Titurel; il personaggio di Siyavakhsh, figlio di Kay Kaus, ad Anfortas, il “re ferito”; infine il personaggio di Kay Khosraw a Parsifal” (H. Corbin: 2015, 186).

L’accostamento, come si vede, è davvero sorprendente e dilata assai i confini spaziali, temporali e soprattutto “dottrinali” quali, ad esempio, sono quelli prescelti da Robert de Boron per ambientare la sua Trilogia del Graal.

Non è da dimenticare che anche il noto divulgatore Jean Markale, specializzato in temi celtici e arturiani, aveva proposto, al fine di rintracciare le radici del Graal di Wolfram, un confronto con l’Iran parlando addirittura di un graal germanico iraniano. Ciò scaturirebbe dalla considerazione che Wolfram avrebbe attinto per la sua opera - per vie non certo esplicite - a quelle fonti per suggerire così la provenienza dei grandi segreti del Graal dall’Oriente e ciò per il tramite di un manoscritto arabo. Se così fosse si sarebbe quindi completamente lontani dalla fonte celtica cui aveva attinto Chrétien. L’impressione circa la presenza di una trasversalità sapienziale nell’opera di Wolfram è rafforzata da questo ulteriore passaggio dello stesso Markale: “In ogni caso bisogna riconoscere che il contesto è poco cristiano. Il paradiso di cui si parla a proposito del Graal assomiglia maggiormente al Verziere paradisiaco dello stesso Iran, se non addirittura al Nirvana buddistico dove, essendo abolito ogni desiderio, è impossibile volere di più” (:1999, 212).

È da sottolineare che il Markale pone in risalto il fatto che la figura del Re Pescatore possa essere considerata quale corrispettivo di una delle sembianze indiane della Divinità, ossia Vishnu rappresentato difatti dal simbolico “pesce d’oro”.

Nuccio D’Anna, diversamente, pur evidenziando l’indubbio carattere trasversale del Parzival, insiste particolarmente nel ricondurre nell’ambito ebraico-cristiano la simbologia dell’opera, quella simbologia che altri riconducono a fonti esogene. Così egli tocca la tematica della “pietra” riconducendo la sua cospicua presenza, a molteplici circostanze attestate sia nel simbolismo del Vecchio Testamento così come in quello del Nuovo (e anche nel Pastore di Erma si aggiunge, perché no?).

Allo stesso modo, a proposito del “pesce”, si potrebbe richiamare, con parallela legittimità, l’antico simbolo del “Cristo pesce”, Ichthys (forse più arcaico simbolo cristico) e ricordare con l’occasione l’anello piscatorio che è di pertinenza a ogni successore di Pietro e che esso si accompagna nei riti con un copricapo a forma di bocca di tinca.

Proseguiamo tuttavia ancora con Markale. Un’altra notazione di questo autore appare assai rilevante e riguarda la descrizione del castello del malvagio Klingsor, personaggio cui Wagner ha conferito grande rilevanza nel suo Parsifal, la cui architettura, davvero sorprendentemente, avrebbe fortissime somiglianze con lo stupa buddista, Markale scende anche in dettaglio sul tema precisando che la predetta dimora somiglia altresì, in maniera da lui definita “stupefacente”, alla descrizione classica dei monasteri buddisti del Kabulistan, e soprattutto del palazzo di Kapisa, con il suo “trono a rotelle fantastiche, paragonabile al Letto della Meraviglia, il gigantesco stupa e il resto” (la traduzione Mondadori del brano non sembra felicissima). (1999, 200) [12]

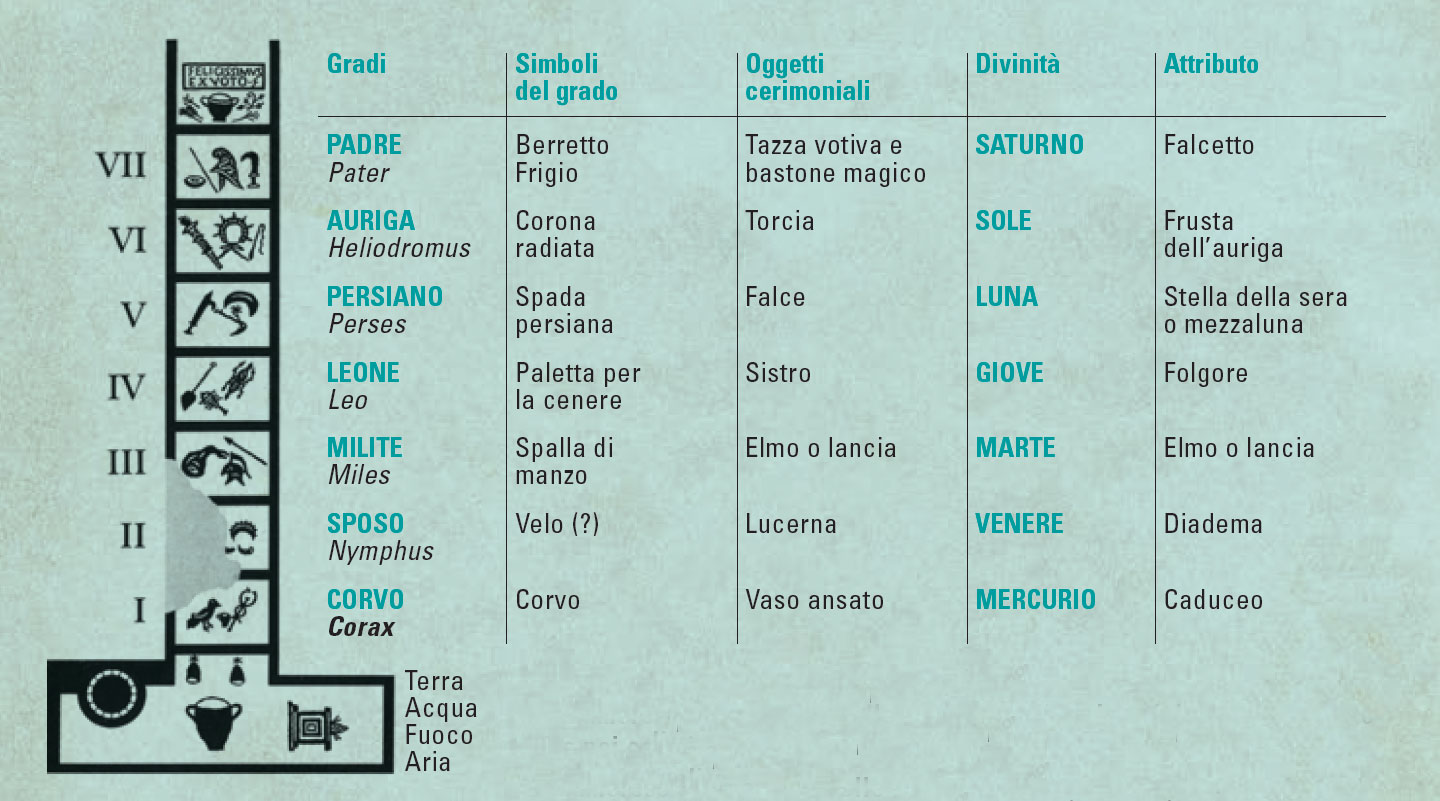

Dopo questo parallelo iranico Sir Jasangir C. Coyajee, con motivate argomentazioni, si spinge ancora più a est e, secondo il pensiero del predetto autore, il contatto tra diverse tradizioni si realizza esattamente nel contesto della religione di Mitra; anche qui, purtroppo, si deve essere avari di riferimenti per ragioni di spazio, rimandando alla fonte. Purtuttavia ci si può almeno ingolosire della sue argomentazioni ricordando che tutti i dettagli dell’iconografia mitraica (lancia spada, calice) sorprendentemente corrisponderebbero a quelli del ciclo de Graal.

Si consideri un dato essenziale, un dato che ai nostri occhi appare alquanto eclatante e che, chissà perché, non era stato messo adeguatamente in evidenza da chicchessia prima del predetto specialista, con eccezione di Corbin, suo interprete e corifeo nella circostanza.

Gli iniziati ai Misteri di Mitra erano chiamati miles (indipendentemente che tali fossero visto che vi erano anche donne che partecipavano alle celebrazioni misteriche), e quindi non erano necessariamente uomini in arme, ovvero “soldati”

Il termine miles è quindi rimasto nel latino medioevale e designa dei “cavalieri“ ed è in effetti palese che i protagonisti di tutto il ciclo de Graal, qualsiasi ne sia l’autore, sono sempre dei cavalieri, solo a loro è destinato il Graal.

Se l’iniziazione mitraica, la Liturgia di Mitra, è inevitabilmente poco conosciuta, tuttavia cogliamo in questo passaggio del Corbin una serie così copiosa di riferimenti che “deregionalizzano” completamente il tema graalico conferendo allo stesso un carattere davvero “universale”. Per questo è importante riprodurre il passaggio nella sua interezza: “Il miste di Mitra era iniziato al viaggio dell’anima verso le Isole di Luce, nell’Oceano stellare, oltre le sfere planetarie: in direzioni di ciò convergono, forse, le vie che conducono i nostri cavalieri verso Avalon o verso Sarraz, così come verso l’Isola Verde, residenza del dodicesimo Imam, o verso il ‘Paradiso d’Occidente’, quello di Amithaba, il Budda della luce infinita, secondo il buddismo giapponese della Terra Pura, dal momento che si tratta pur sempre del mondo di Hurkalya, l’ottavo clima e questo ‘Oriente’ intermediario è ancora in occidente rispetto all’’Oriente maggiore’ dello Jabarut“. (H. Corbin: 2015,180)

Queste straordinarie considerazioni, dispensate a piene mani dallo studioso e frutto di una lunga elaborazione retrostante la loro formulazione, saranno massimamente utili per spingere i nostri accostamenti procedendo ancora più a est, addirittura verso le insospettabili regioni himalayane, dove, sorprendentemente, il tema della “coppa” e della “pietra magnetica” si trova addirittura incastonato nel “paesaggio” in quanto scolpito in forma di petroglifi, come si vedrà subito dopo.

Soffermandoci ancora su Jasangir C. Coyajee ciò che adesso ci occorre approfondire, per procedere ulteriormente in questo viaggio, è un’indagine circa la possibile esistenza di una “pezza d’appoggio” che possa permetterci di trovare una qualche traccia indicante la suggerita commistione tra celtismo e mitraismo, collegamento che il predetto Coyajee vede ben possibile sulla scorta della grande presenza della religione mitriaca nelle regioni dell’impero, dove essa si era solidamente impiantata già da molto tempo.

Fig. 5

I gradi di iniziazione (stazioni iniziatiche) del percorso del myste mitraico

La distribuzione geografica di queste due forme spirituali rende difatti ben possibile la reciproca “contaminazione” in quanto il celtismo penetrò non solo in Irlanda ma giunse fino all’Asia minore e questo reciproco contagio avvenne in epoca precedente all’affermazione delle legioni romane in parecchi territori dell’Eurasia.

A questo punto, per chiudere il cerchio, occorre supportare il ragionamento all’ultimo passaggio proposto con un adeguato sostegno speculativo, ovvero apporre quel dato che sia in grado di giustificare la saldatura tra la sfera zoroastriana iranica e l’estremo Oriente, un quid di indizi quindi che permetta di rintracciare dei riconoscibili parallelismi in quelle porzioni liminari di territorio il cui “paesaggio” sfugge, in qualche modo, alla “vista comune” (ad esempio isole emergenti in mari sconosciuti la cui inaspettata presenza è descritta nella “letteratura” mistica), ma che sono percepibili dai sensi sottili” (locuzione certamente assai vaga), così come “corone di catene montuose dalle cime pressoché inaccessibili”. Queste cime, magari, annegate tra le nebbie e le nuvole, possono celare il liminare ingresso a un mondo “altro” dalle caratteristiche proprie della dimensione “immaginale”.

È sempre il Corbin, in un altro tomo della sua opera (il quarto) dedicato all’Islam iranico, a suggerirci l’esistenza di questo ulteriore ponte collegante il mondo celtico cristiano con l’Estremo Oriente, mostrando l’esistenza di un robusto fil rouge che sembra saldamente unire tradizioni davvero lontane tra loro nel tempo come nello spazio.

Per questo ci appare indispensabile offrire questo ulteriore e assai importante frammento del suo lavoro che parte da molto lontano, ovvero da situazioni che, seppur non esplicate in questo scritto, appaiono poter essere ricondotte alla materia oggetto della nostra trattazione. Leggiamo il passaggio:”Ci sembra che l’Isola Verde corrisponda a quanto tipificato altrove nella città di Jabarsa, situata all’ovest del mundus imaginais. Come una specie di “paradiso d’occidente” presenta una omologia con il paradiso di Amithaba nel buddismo della Terra Pura, o ancora con Tir nan Og uno dei mondi dell’Aldilà dei Celti, il paese degli eternamente giovani. Inoltre, dal momento che la figura del dodicesimo Imam non manca di suggerire un confronto con Matreya, il Budda futuro, si dovrebbe evocare la mistica città di Shambala.”[13](H. Corbin: 2020,415),

Ecco quindi che questo ultimo davvero fondamentale periodo dell’esposizione corbiniana, schiude legittimamente quel varco di cui si era anticipata l’esistenza quando si è parlato di “assist”, una notazione questa che ci permette di abbattere l’ultimo ostacolo e così consente di individuare, prima nella religione bon e poi nel buddismo, diffusosi nelle valli himalayane, la presenza del tema graalico che, seppur presente in una specifica declinazione, rimane pur sempre perfettamente riconoscibile come una melodia che sia suonata in modo diverso.[14]

[1]La pietra caduta dal cielo entra a far parte anche del simbolismo costruttivo quale “pietra fondamentale” e anche “pietra di vertice”. Queste due pietre sono poste significativamente in assialità tra loro, e tale simbolo lapideo ha fornito a René Guénon lo spunto per proporre un densissimo articolo pubblicato in origine su Regnabit e poi ripresentato in Simboli della Scienza Sacra dal titolo Lapsit Exillis. Qui l’autore, in quatto pagine e alcune note, sintetizza un confronto comparativo tra diverse espressioni di tale simbolismo riconnettendolo al racconto wolframiano.

[2] Ringraziamo Paolo Galiano per averci suggerito questa considerazione “operativa” : “In Alchimia si dava grande importanza al magnete o “magnesia dei filosofi”, che trattiene i metalli nell’ampolla e consente l’unione del Mercurio e del Solfo”, ma proseguire su questo discorso sarebbe troppo lungo e complesso.

[3] Scrive il Corbin: “Alla fine la decisione spetta al Graal stesso: Parsifal resta il re del Graal e diviene l’erede di Prete Gianni, assumendo il suo nome. Il fatto che nel Lancelot olandese, sia il Prete Gianni ad apparire come ‘figlio di Parsifal’ non comporta né un’impossibilità né una contraddizione sul piano mistico della genealogia spirituale (assumendo il nome di Prete Gianni, questi diventa il Parsifal stesso ed è, al contempo, il suo erede, il figlio della sua anima, come Josèfés è per Giuseppe di Arimatea il figlio della sua anima” (H. Corbin 2015, 210)

[4] Nella “Cerca del Santo Graal” Parsifal è stato sepolto con Galaad nel Palazzo spirituale a Sarraz, mentre uno dei continuatori di Chrétien de Troyes, Manessier ci narra che Parsifal regni per sette anni dopo di che si ritira in un eremo e diviene prete rimanendo il Graal con lui ogni giorno. Dopo i suoi funerali gli oggetti meravigliosi (la lancia e il piatto d’argento) che accompagnano la vicenda sono occultati in questo mondo: così il Graal. Parsifal scompare da quaggiù oltrepassando la soglia della morte, dal momento che si parla dei suoi funerali. Tuttavia l’essere sepolto nel “Palazzo spirituale” non significa essere seppellito in una città di questo mondo (:2015, 201).

[5] Non è da dimenticare che nell’antica Roma l’imperatore Eliogabalo (218-222 d.C.) fece costruire sul lato nord-orientale del Palatino un tempio, l’Elagabalium, dedicato al culto del Deus Sol Invictus al cui interno era custodito un meteorite, una pietra nera conica che è rappresentata su una moneta dell’epoca

[6] Il tema della luce, intesa come “mistica della luce” quale espressione realizzativa del ciclo graalico, è stato parimenti ben trattato da Nuccio d’Anna di cui si propone questo rilevantissimo passaggio: “La diffusissima tradizione medioevale che riteneva i Mongoli Uighuri i custodi del ‘Regno del ‘Prete Gianni’, perché erano cristiani nestoriani, l’unica tribù mongola convertita al cristianesimo dalla quale proveniva anche una moglie di Gengis Khan (la madre di Kubilai Khan) che rimase sempre fedele alla Religione della luce presso cui era stata formata, ha le sue origini proprio in questo contesto di straordinaria spiritualità, che portò papi, eminenti dottori, e missionari a ritenere il Nestorianesimo, per un certo periodo, una sorta di copertura esteriore del Regno de Prete Gianni”(: 2009,196)“. Qualcosa sui Nestoriani si dirà più in avanti.

[7] Scrive D’Anna: “Nel romanzo si trova una quantità incredibile di formulazioni verbali e di nomi strani per indicare determinati luoghi o persone il cui autentico significato può essere spiegato solo secondo una corretta prospettiva simbolica. I due poemi della saga del Graal, il Parzival e il Titurel, contengono insieme oltre seicento nomi nei quali questa ars combinatoria emerge ovunque con forza e induce a pensare a una perizia tecnico-compositiva tutta wolframiana (e dei suoi ispiratori) intesa a personificare i simboli e i valori spirituali delle diverse situazioni che lo scrittore intende rappresentare (N. D’Anna: 2022, 67).

[8] L'originalità e la saggezza dell'Ishraq fondata da Sohravardi consiste nell'unificazione e sintesi dell'eredità zoroastriana con la filosofia platonica e la rivelazione islamica, quest'ultima comprensiva del retaggio ebraico-cristiano. L'"Oriente" descritto dalla sua "Saggezza orientale" è, infatti, un Oriente "interiore", il simbolo di una Luce di Conoscenza, opposta all'"esilio occidentale" che è oblio e allontanamento di questa conoscenza nelle tenebre della materia.

[9] Nuccio d’Anna ha dedicato un cospicuo scritto monografico a Wolfram Von Echembach (non solo al Parzival di questi quindi) intitolato Wolfram Von Eschenbach e i guardiani del Graal accuratamente corredato. come suo solito, di una gran copia di fonti. Sebbene tra queste fonti siano annoverate i due Kahane l’autore non ne controverte la tesi basilare (pur utilizzando le etimologie da costoro proposte) e insiste nell’inquadrare anche quest’opera, così border line, se letta nella prospettiva salvifica cristiana.

Di contra Julius Evola diresse più volte i suoi strali, intrisi di livore nietzschiano, contro Wagner colpevole, a suo dire, con il suo Parsifal, di essersi “inchinato ai piedi della croce”, pur avendo preso spunto per la sua opera dal Parzival di Wolfram, lo avrebbe mutilato e utilizzato a suoi fini. All’epoca il pensiero evoliano era tutto volto al mondo nordico, avendo superato la sua originaria prospettiva tradizionale mediterranea ed è quindi ben lontano dal pensiero dei Kahane a lui cronologicamente ben distanti e quindi sconosciuti, come d’altronde appare assai irritato dalla incursione-plagio del pensiero cristiano nella tematica graaliana, irritazione che sta tutta in queste parole: “La tradizione cattolica, infatti, nulla sa circa il Graal, e lo stesso dicasi per i primi testi del cristianesimo in genere”. Tuttavia nel passaggio di un articolo edito nel lontano 1934 si coglie un rilevantissima osservazione che ha molta attinenza con quanto si dirà nella terza parte di questo lavoro.

“Numa costituì il collegio sacerdotale dei Salii a custodire un pegno, concesso dal Cielo, della grandezza dell’impero, pegnum imperii. Questi sacerdoti erano dodici – come dodici sono i principali cavalieri che custodiscono il Graal. Essi recavano una hasta o lancea, che è l’alto oggetto custodito, insieme alla coppa, da quei cavalieri. E di tale coppa, o anche della pietra regale, che è il Graal, essi hanno l’equivalente, in quanto ché ciascuno dei Salii ha, insieme alla hasta, un ancile, cioè uno scudo che però il Dumézil ha dimostrato avere il significato di recipiente che fornisce l’ambrosia, cioè un mistico nutrimento, proprio come la coppa del Graal o il recipiente dei Tuatha. E poiché, secondo questa leggenda romana, l’ancile sarebbe stato ricavato da un aerolito, o pietra divina discesa dal cielo, in ciò non solo vi è corrispondenza con la pietra regale o “fatidica” dei Tuatha (pietra che ancora oggi si conserva a Westminster e che è nera, nera come il misterioso lapis niger dei romani, come nera è anche l’areolito nero posto nello spigolo della Ka’ba [come da osservazione sul tema di Henry Corbin già riprodotta nelle pagine precedenti - n.d.r.], ma vi è anche un motivo che riporta alla versione della leggenda del Graal secondo la quale lo stesso Graal sarebbe stato ricavato da una pietra caduta dal cielo, da uno smeraldo che ornava la fronte di Lucifero prima della sua rivolta. In più, la leggenda riferisce che, sotto tale forma, il Graal fu anche perduto da Adamo, fu riconquistato da Seth, passò infine nelle mani di Giuseppe di Arimatea, un cavaliere ai servigi di Ponzio Pilato, il quale, dopo la morte di Gesù, lo portò in una regione che in alcuni testi reca enigmaticamente proprio il nome della regione atlantica misteriosa, patria originaria dei Tuatha, la razza divina che già aveva gli oggetti equivalenti a quelli della leggenda del Graal: nell’Avallon, insula Avallonis, l’isola bianca, isle blanche. Da qui si sviluppa un nuovo ciclo di leggende, ove le vicende dei “cavalieri celesti” alla ricerca del Graal si intrecciano con quelle della corte di Re Artù, cioè con motivi che provengono da antichissime tradizioni celtiche, se non anche druidiche”. https://www.lesenfantsterribles.org/notturno-libri/significar-per-verba/il-mistero-del-graal/

[10] La letteratura cavalleresca fiorita intorno al Graal si affolla inesplicabilmente in un breve periodo storico; essa suscita un intenso interesse e poi scompare subitamente: nessun testo è anteriore al primo quarto del XII secolo e nessuno è posteriore al primo quarto del XIII secolo.

[11]Kay Khosrow è un leggendario re dell'Iran della dinastia Kayanian e un personaggio del libro epico persiano Shahnameh. Questi era il figlio del principe iraniano Siavash che sposò la principessa Farangis di Turan durante l'esilio. Prima della nascita di Kay Khosrow, suo padre fu assassinato a Turan dal nonno materno Afrasiab. Kay Khosrow fu allevato da bambino nel deserto da Piran, il saggio visir di Afrasiab. Suo nonno paterno era Kay Kāvus, il leggendario Scià di Persia che lo scelse come suo erede al suo ritorno in Iran con la madre. Il nome Kay Khosrow deriva dall’avestico Kauui Haosrauuaŋha che significa "veggente/poeta che ha buona fama". A Kay Khosrow hanno dedicato molte riflessioni cosmologiche Giorgio de Santillana e Hertha von Dechend nel loro Mulino di Amleto. In particolare è da leggere l’Appendice 33 in cui si fa notare come Artù faccia parte di quella schiera di “imperatori dormienti” che occupano le narrazioni mitiche d’ogni continente e latitudine e che attendono il momento opportuno per risvegliarsi dalla loro latenza.

[12]Per inciso annotiamo che in merito a tema delle architetture delle “dimore del Graal” (intendendo ciò in senso ampio e estensivo), lo scrivente vi ha fatto cenno altrove (nel testo: Architetture circolari tra tempo ed eternità: Gnosi e architetture acroniche) e, vista l’ampiezza delle fonti e dei riferimenti, si potrebbe sul tema fare un parallelo intervento a sé, tanto rilevanti paiono le proporzioni degli edifici descritti che sembrano riepilogare l’”architettura temporale” del cosmo platonico scandito dalla precessione. Inoltre, essendo tali “edifici” sottratti dalla prigionia della ganga materiale, ne deriva che essi possono essere “contemplati” nel loro fulgore lapideo, come erano “prima della caduta”, rivelandosi edificazioni aventi come materiale edile le pietre preziose a comporre così una costellazione di significati connessi alla specifica simbologia loro propria. In questi ogni pietra “preziosa” reca profondi significati spirituali e a ciò si accompagna l’invito rivolto all’essere umano a farsi “cristallo” come “Cristo” (Albrecth [von Scharfeberg]). Nello specifico di Shambala, il Riviére, quando descrive il palazzo del Sacerdote e Re di Shambala, lo delinea così, traendo il materiale descrittivo dalle sue fonti: ”Si tratta di un gioiello d’oro, di perle e di pietre preziose, di diamanti e di corallo, il cui insieme evoca la visioni della Gerusalemme celeste; in realtà si tratta di mondi sul piano sottile, solitamente descritti sotto queste forme, in cui tutta la luce spirituale sepolta nella materia esce dalla sua ganga e appare così con gli splendidi colori delle gemme della terra” (:1988 31).

[13] J. Marc Riviére aggiunge ulteriori significativi contributi a questo carniere. In Asia mysteriosa difatti questi scrive: “È degno di nota ricordare che Swedemborg, che non aveva niente di Orientale, afferma che si deve cercare la ‘Parola Perduta’, tra i saggi del Tibet e della Tartaria, e che Anna Caterina Emmerich, che ho studiato in modo particolare, ha avuto visioni molto precise della ‘Montagna dei Profeti’, situata oltre il Tibet, dove si ‘conservano tutte le conoscenze umane’”. Nel volume dedicato alla iniziazione tantrica l’autore sarà ancor più dettagliato sul tema, scrivendo che la stigmatizzata dopo una visione, ”… fu trasportata ‘su un’alta montagna del Tibet’ ove erano accumulati tutti i libri contenenti la saggezza degli uomini ed il cui accesso era protetto da un essere che tuttavia le permise di entrare ‘poiché ella ne aveva diritto’”(:1998: 58).

[14] A proposito della commistione, spesso inestricabile tra bon e buddismo, assai significativa è questa osservazione dello stesso Roerich: “Il monastero Bön-po di Lamayuru non è un vero Bön-po. È molto mescolato con lamaismo e il Buddismo, nel monastero vi è l’immagine di Buddha e anche di un Buddha Maitreya, questo fatto è naturalmente del tutto incompatibile con i principi fondamentali della fede nera”. “La setta dei berretti rossi, i seguaci di Padma-Sambhava, e anche il più antico Bön-po, la cosiddetta fede nera, di origine prebuddhista. Questi adoratori degli dei della swastika sono per noi, ancora un enigma inspiegabile. Da un lato vi sono stregoni, sciamani, dall’altro un’altra forma del buddismo. Ma, d’altra parte, nel loro insegnamento si possono trovare deboli tracce di fuoco druidico e del culto della natura. La letteratura di Bön-po non è stata ancora tradotta, non viene interpretata e merita, in ogni caso, una ricerca approfondita”.