Lascaux (Una religione stellare?)

Gli sciamani trasmettono al loro popolo i segni, le canzoni e la danza la natura della geografia cosmica che è stata rivelata nelle trance iniziatiche e nei viaggi dell’anima. Tracciatori di mappe e danzatori del mito, gli sciamani vivono interiormente una realtà multidimensionale che forma un tutt’uno con la cosiddetta realtà ordinaria,

(Joan Halifax: Shaman, the Wounded Healer)

“Nella leggenda altaica, nella quale un lama e i suoi aiutanti creano la terra, si dice che il mondo sia stato in origine circolare e che più tardi si sia alterato, così che oggi è quadrato”

(H. Holmberg)

Le fonti utilizzate per la stesura di questo sintetico lavoro, che ha nelle illustrazioni il suo strumento di esposizione più evidente, sono a livello autoriale praticamente le medesime del passato e si concentrano, per quanto riguarda la paleaoastronomia, negli studi della coppia Giorgio de Santillana, Hertha Von Dechend, i quali percorrono però prevalentemente la via dei miti e del folklore (ove il mito si conserva nella sua realtà essenziali) come tecnica criptica d’esposizione di realtà ‘astronomiche’, ad essi si aggiunge Chantal Jègues Wolkiewiez che, oltre alla verifica in loco degli allineamenti di cui propone le verifiche all’attenzione dei destinatari delle sue ricerche, s’aggancia sovente anch’ella al mito, anzi ai miti vedici, per le sue comparazioni animalistiche e infine a Michael Rappenglueck, anch’esso duttile scienziato in grado di far dialogare tra loro diversi settori di studio.

Come si diceva all’esordio è stato sufficiente appena un lustro perché, grazie a nuove pubblicazioni e articoli apparsi sul tema, l’orizzonte dell’archeoastronomia preistorica si dilatasse ancor di più, includendo nuove e inaspettate se non rivoluzionarie conclusioni, di cui si terrà conto per fornire un quadro d’aggiornamento seppur estremamente sintetico dello stato dell’arte ai nostri giorni.

In particolare la Wolkiewiez ha pubblicato di recente un cospicuo volumetto dal titolo Lascaux il ciel de la preistorie, primo di una trilogia in cui sono stati già fissati i titoli. Siccome il programma è intrigante lo condividiamo con chi legge, certi di incuriosirlo. ll secondo scritto s’intitolerà Lascaux argouments cosmologiques pour un Pantheon paleolitiques, mentre il terzo, particolarmente atteso da chi scrive, reca il titolo Lascaux argouments cosmographiques pour uno chamamisme paleolitique, volume che tratterà un argomento molto rilevante e, a quanto pare, anche assai appetitoso anche per i paleoastronomi, posto che l’altro studioso specializzatosi sull’astronomia di Lascaux ovvero Michael Rappenglueck, aveva insistito ampiamente sul tema sciamanico e sulla coniugazione del suo operato rituale con l’arte rupestre facendone la chiave di lettura privilegiata dell’iconografia paleolitica, una tesi, la sua, che risulta particolarmente convincente e ormai collaudata.

Il brano seguente è un frammento di un discorso del predetto ricercatore, sempre molto ampio e documentato, dedicato a questa figura “sacerdotale” che ha trovato concretezza e ampio dispiegamento in un libro di oltre 500 pagine, ricchissimo di note esplicative, sostanzialmente comparative, come altresì in numerosi articoli scientifici dove ha esplicitamente sancito la continuità tra sciamanesimo paleolitico e “contemporaneo” e ciò lo fa in un passaggio topico con queste parole (sta parlando della scena del pozzo di Lascaux): “è una mappa del cosmo, che contiene elementi di cosmologia e cosmogonia sciamanica (e totemistica), paragonabili ai disegni dei tamburi sciamanici successivi”.

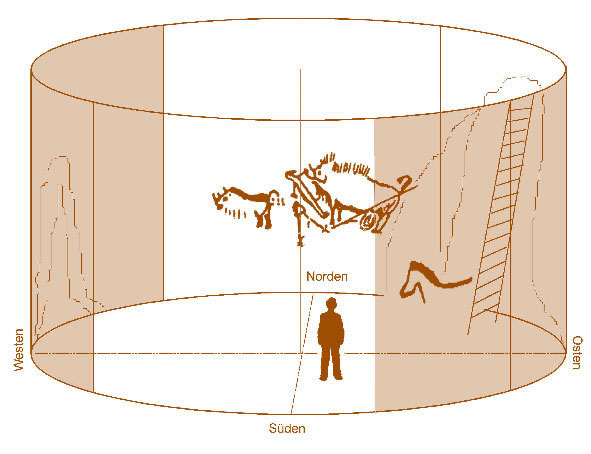

Fig. 8

In questa immagine lo sciamano, come Ofelia, giace abbandonato su quel gran fiume di stelle che è la Via Lattea, un’immagine che nell’universo visionario estatico non ha praticamente età

Ciò legittima pienamente la necessità di accostarci all’arte paleolitica secondo una prospettiva spirituale che si propone di coniugare tale lettura ‘animistica’ con l’”ossessione astronomica” degli Antichi.

Come si diceva il cambio di prospettiva ha mutato il soggetto dell’indagine e quindi in luogo di studiare le rappresentazioni murali isolatamente dal contesto in cui sono realizzate, si deve cominciare a prendere cognizione delle “architetture naturali” che le ospitano, argomento fino a pochi anni fa totalmente trascurato in quanto ritenuto prettamente occasionale (come il murales graffiti in una stazione abbandonata), quanto invece si è visto quanto la scelta del sito coinvolga necessariamente l’acustica ambientale ed ora, scopriamo, anche la “geoastronomia” specifica del luogo .

All’esame visivo e strumentale emerge che l’incardinazione astronomica della caverna si rivela davvero prodigiosa, in quanto questa si trova inserita in una griglia di orientamenti peculiari ed evidentemente di grande significato spirituale per le popolazioni che l’hanno frequentata, dettando criteri di incardinazione astronomica che sono valsi per i successivi edifici addirittura per decine di millenni. In questo codice di orientamenti i siti collocati a 45° come Lascaux offrono un’esemplarità peculiare per una serie di motivi che s’andranno stringatamente a indicare.

Il paleoastronomo Enrico Calzolari espose nel 2013 in un suo articolo dal titolo: L'impronta della costellazione di Cassiopea nel Caprione: lettura astronomica e archetipi sciamanici Costellazioni generatrici il tema con queste parole: “Emerge quindi un interesse specifico verso quelle costellazioni che noi indichiamo come circumpolari, cioè quelle costellazioni che non tramontano mai, perché la loro declinazione (distanza angolare dal polo) è sempre superiore al risultato della formula <90° – φ>, in cui φ è la latitudine del luogo. Osservando che <90°-45°> fa 45°, si comprende come sia possibile, alla latitudine di 45°, fare l’osservazione notturna di costellazioni circumpolari perfettamente riconoscibili.” Questa mezzeria tra Cielo e Terra abbraccia le latitudini di molti luoghi in cui sorgono “santuari” o comunque punti osservativi preistorici ben individuati e in cui si verificavano particolari condizione osservative del moto degli astri e di cui si è segnalata la presenza nelle annotazioni precedenti.

Vediamo ora di associare a quanto ha esposto Calzolari con una annotazione di Rappenglueck colta in un passaggio di A Palaeolithic Planetarium Underground - The Cave of Lascaux in cui la figura dello sciamano in via di trasformazione in uccello: “Con l'aiuto di un programma CAD è possibile calcolare l'angolo tra la linea verticale, rappresentato dalla bacchetta e questo tipo di terreno (iii. 10). L'angolo risultante misura 45.3 °. Questo valore è notevole, perché la grotta di Lascaux si trova ad una latitudine di 45.0°. Quando l'uomo-uccello si alza in piedi, allora il bastoncino indica il polo nord del cielo sopra l'orizzonte. Riti e miti delle popolazioni di tutto il mondo mostrano che l'intero bastone e in particolare l'uccello si riferiscono alle costellazioni circumpolari e al punto del polo del cielo o della stella settentrionale dell'epoca”

fig.9, 9 bis

(numerata 10 nell’articolo di Rappenglueck PALAEOLITHIC SHAMANISTIC COSMOGRAPHY: HOW IS THE FAMOUS ROCK PICTURE IN THE SHAFT OF THE LASCAUX GROTTO TO BE DECODED?). Accanto a questa immagine se ne propone un’altra sempre relativa ai personaggi della “scena del pozzo” così come proposta dalla Wolkiewiez in cui sono segnalati i punti tropici e cardinali. La corrispondenza, espressa in azimut a 45° di latitudine è la seguente: 1) sorgere del Sole al solstizio d’estate: 56°; 2) tramonto solstiziale estivo: 304°; Levata del Sole al solstizio d’inverno:124°; tramonto del Sole al solstizio d’inverno:236°. Levata agli equinozi 90°, tramonto equinoziale:270°.Tutti questi punti fatali sono stati segnalati in questa scena di oltre 18.000 anni fa! Il viaggio estatico dello sciamano si serviva di coordinate precise per potersi realizzare.

La conclusione provvisoria ma convincente che scaturisce da questo contesto è la presenza di un legame profondo e comunque enigmatico che stringe questo largo settore del cielo con la terra e che rende possibile una comunicazione utilizzando determinate modalità operative. Questo dipinto che si potrebbe senz’altro definire “sacro”, in relazione al principio burckartiano che l’arte sacra è essenzialmente forma, lo è in quanto inquadra il complesso dell’azione narrata in una griglia di misurabili riferimenti astronomici, mostrando che la costellazione del Cigno, vertice polare all’epoca, doveva essere considerata “costellazione generatrice” legata un a un “circuito” di anime (come la nota Cassiopea ad esempio di cui Calzolari ha rinvenuto due siti dedicati alla “farfalla-anima” unita al segno a M/W della costellazione).

Calzolari nella sua ricerca riprende proprio un passaggio d Rappegluck “Nello studio della cosmografia sciamanica del pozzo di Lascaux (16500 a.C.) si porta il paragone con il mito egizio di Dewen-anwi, il dio con la testa di falco, che cerca di uccidere Meskhetiu, il bovino, si identificano queste figure mitiche con le costellazioni attuali del Cigno e dell’Orsa Maggiore e si sostiene che il faraone alla sua morte entrasse nella costellazione di Dewen-anwi” (Rappengluck M., 1998).

fig 10, 10bis

La ricostruzione mostra la posizione dei soggetti nel pozzo di Lascaux rispetto ai punti cardinali. Sulla parete Nord è collocata la scena sciamanica mentre su quella sud è presente il cavallo, incompleto della parte inferiore del corpo. Bisonte e cavallo sono sovente in associazione, qui l’incompletezza dell’equino sta molto probabilmente e convenzionalmente a significare la posizione dell’astro all’orizzonte.

Pertanto, lasciando l’immagine come la si percepisce, l’asse del mondo è ad azimut 0 ed è rappresentato dal bastoncino con l’uccello al vertice, mentre ponendo in piedi l’uomo uccello l’inclinazione dell’asse del mondo, che si produce ruotando (come fa Rappenglueck nel suo studio), si colloca a 45° per questo ci sembra legittimo parlare - forse non solo suggestivamente - di una sorta di postura sciamanica ricordando per assonanza l’espressione che afferma se vuoi essere il Buddha siediti come il buddha che richiama la necessità di assumere posture precise nell’esercizio spirituale in coordinazione con l’asse del mondo, affinché possa realizzarsi la condizione auspicata.

Del resto, se si vuole qualificare sciamano il sacerdote dell’epoca, questi tale è perché in grado di produrre l’estasi e quindi la separazione dell’anima dal corpo. Questa è la definizione più irriducibile dello sciamano che possa prodursi.

Questo persistente legame con uno specifico settore della volta celeste determinato dalla osservazione delle circumpolari è ulteriormente testimoniata in epoche preistoriche più vicine ai nostri tempi in continuazione di questa più antica tradizione, mantenendola significativamente intatta e di cui si ha, come detto in precedenza, la prima testimonianza nell’oculo osservativo della grotta di Pair non pair (Chantal Jègues Wolkiewiez: 2000, 146).

Il perché dell’importanza delle circumpolari potrebbe trovare ragione nel loro carattere simbolico: esse difatti non si bagnano mai nelle acque dell’oceano inferiore (come le Orse nell’antica Grecia, Omero dice anche che “l’Orsa ...sempre si gira...e... sola non ha parte nei lavacri d’Oceano...” diversamente dalle Pleiadi e Bootes che invece... si “bagnano”, né vengono “sommerse” da esse e quindi non sono soggette al ciclo di morte e rinascita partecipando così dell’eternità.

Scrive, a proposito di ciò, un ricercatore specializzato in archeoastronomia, Giuseppe Veneziano: “Molte incisioni rupestri tardoneolitiche sono da collegare ad una visione del mondo molto più antica, proveniente molto probabilmente dal Paleolitico, legata quindi ad una cosmogonia sciamanica. Il ciclo vitale dell’uomo era legato ad un ciclo di morte-rinascita, così come la natura stessa era legata a questo ciclo. In questa visione sciamanica della vita e del mondo si inserisce il tema della costellazione generatrice che ci permette di interpretare alcune incisioni in una chiave completamente nuova, come un elemento di collegamento tra la Terra e il Cielo. Nello sciamanismo del Paleolitico ─ secondo Marija Gimbutas e altri ricercatori ─ la cosmogonia vigente era basata sulla tripartizione dell’essere umano in spirito-anima-corpo. La cosmogonia sciamanica identificava in una precisa zona della volta celeste ─ più precisamente in una particolare costellazione ─ il luogo dove si formavano le anime degli uomini prima di nascere fisicamente sulla Terra. A tale luogo ─ o meglio, a tale costellazione-generatrice─ lo spirito degli uomini faceva ritorno dopo la morte fisica. Una volta tornati al cielo, gli spiriti dei trapassati potevano essere contattati solamente tramite l’intervento dello sciamano o dei sacerdoti. Molto probabilmente si riteneva che il “passaggio terreno” desse allo spirito celeste quell’esperienza necessaria per aiutare coloro che erano sulla Terra. Tale interpretazione è ampiamente documentata nella letteratura antica. Corinne Morel nel suo Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze, alla voce “stella” afferma: “Secondo una diffusa credenza ancestrale, le stelle conterrebbero l’anima delle persone defunte. Perciò, ogni volta che una persona muore, una nuova stella si accenderebbe nel firmamento...Sul piano simbolico, le stelle sono dunque le protagoniste fondamentali del ciclo delle morti e delle rinascite.” (Morel, 2006, pag. 801).

Ora su questo tema, che appare davvero come quello fondante la nostra stessa civiltà, dobbiamo dilungarci per un minimo necessario.

Esiste un reperto megalitico, una grossa pietra, la cui lavorazione è stata fatta risalire al tardo solutreano, Plan de Fourneau du diable un sito che offre molti argomenti di riflessione. Questo pietrone, spostato in era moderna dalla roccia su cui era abilmente collocato, è stato inutilmente esposto, dopo averlo maldestramente spezzato, nel museo di Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, strappandolo dal contesto di lettura in cui esso era inserito e con ciò alla sua funzione indicatrice di bussola cosmica.

All’epoca degli eventi gli archeologi erano preoccupati della conservazione dei finissimi bassorilievi presenti in esso (come reperti artistici) e non prestarono minima attenzione all’accurata collocazione del reperto e alla sua studiata deposizione e inclinazione in direzione di un punto del cielo.

Per fortuna lo scrupoloso scopritore Denis Peyrony, che fu il fondatore del Musée des Eyzies, aveva realizzato sul reperto un dossier accuratissimo per cui è stato possibile ricostruire con precisione la sua posizione e in conseguenza scoprire la sua originale funzione astronomica. Ebbene il reperto è collocato a 45° di latitudine (come Lascaux ancora una volta) ed è, a propria volta, inclinato di 45° e punta verso la polare d’allora Deneb, posta nella costellazione del Cigno. Ne scrive la Wolkiewiez: “Si sottolinea che a una latitudine geografica di 45° questa posizione allungata su una pendenza di 45°, la testa verso l’asse del mondo e i piedi al sud e quella adottata dagli sciamani “per penetrare nel cielo tra le stelle immortali “ (le stelle immortali sono “le Infaticabili”, ovvero le circumpolari; 2020: 113). Ritroviamo un’altra conferma dell’esistenza di possibili posture da assumere nell’osservazione degli astri e qui nella fattispecie della polare, in un rapporto tra macrosmo e microcosmo interiore.

fig. 11, 11 bis (da Chantal Jegues Wolkiewiez)

Lascaux contiene una quantità stupefacente di indicazioni astronomiche che modernamente possono essere ricavate con gli strumenti che si hanno a disposizione quali la bussola inesistente all’epoca ,

Sul lato desto di questa immagine della sala dei tori su scorge la prima testimonianza del liocorno (animale mitico). La sua collocazione è abilmente studiata così ne scrive la Wolkiewiez: “Rimarchiamo, inoltre, i due punti neri uno al di sopra dell’altro 0° e alla fine delle corna del Liocorno” posti esattamente sull’asse del mondo immaginario risultante dal prolungamento sullo zoccolo anteriore destro del cavallo senza testa. Aggiungiamo che altri punti neri nella medesima sala dei tori sono indicati a 90° e 180° sul fregio parietale. La presenza di questo sistema d’annotazione fu indicata per la prima volta da un pioniere degli studi Norbert Aujoulat. Si noti la posizione del cavallo la cui testa aureolata è stata coperta da una colata di calcite. Questi procede in direzione opposta degli altri animali presenti nella sala dei Tori.

Premessi questi dati d’introduzione si è attrezzati per una visita, sia pure molto sommaria, a un altro settore della Lascaux astronomica.

Nella primavera-estate del 1999 a Chantal Jegues Wolkiewietz fu offerto un raro privilegio. Grazie ai buoni uffici di Jean Michel Geneste, conservatore all’epoca della celebre grotta francese (da tempo sigillata per esigenze di conservazione), divenuto poi un suo costante consulente, nonché all’appoggio di altri ricercatori particolarmente inclinati a una possibile interpretazione astronomica dei siti, tra cui il citato Norbert Aujoulat, il 21 giugno di quell’anno la ricercatrice fu ammessa a una visita personale, accompagnata dal predetto Geneste, a Lascaux.

L’appuntamento fu fissato nelle ore del tramonto del solstizio estivo. Là lo stesso Geneste potette notare un fenomeno solare di cui non si era mai avveduto. Accadde che, nonostante l’interposizione arborea, l’astro al tramonto (“nel punto ardente dei cieli”, Al Bil, secondo i Sumeri) bagnasse con la sua luce la pesante porta d’accesso del sito, aperta la quale, quella luce languente penetrò nelle profondità dell’antro, giungendo prima nella sala dei Tori poi, inondandolo di fulgore, invase il diverticolo assiale, fino a fermarsi in una nicchia, dove si concludeva il corridoio, contenente i dipinti più cavalli di cui, uno di essi, in corrispondenza all’entrata, rappresentato rovesciato.

Fig. 12, 12 bis, 12 ter

Sezione dell’ingresso della luce a Lascaux

In questa immagine si mostra l’ingresso della luce a Lascaux attuale fu scattata il 21 giugno 1999 al tramonto del solstizio d’estate. Le altre due immagini mostrano l’ingresso della luce nella grotta evidenziando le manipolazioni subite come il crollo di parte della volta e la realizzazione della scalinata d’accesso. L’archoeastronomo Adriano Gaspani nutre infatti delle perplessità in ordine alla produzione di questo effetto che così come lo si vede oggi fosse identico nel 15.000 a. c. Nel 2008 scriveva a commento del lavoro della Wolkiewiez di allora:. “Esiste però un elemento di cui si tenere conto e cioè che l’ingresso attuale della grotta non è quello di 17000 anni fa, gli scavi archeologici hanno messo in evidenza che l’antico accesso si trovava circa 4 metri più in basso. Questo implica che affinché la parete di fondo della sala dei Tori potesse ricevere i raggi solari, essi dovevano penetrare nella grotta con un’inclinazione di 4° rispetto alla linea orizzontale e per penetrare nel passaggio che conduce agli ambienti successivi l’inclinazione dei raggi solari doveva raggiungere un’inclinazione di 9°. Questi valori indicano l’altezza che il Sole doveva avere rispetto all’orizzonte astronomico locale per poter illuminare gli ambienti interni. Il calcolo astronomico ci dice che per un’altezza di 4° l’azimut del centro del disco del Sole calante al solstizio d’estate era pari a 300°,7 quindi tutto sommato qualche raggio di luce poteva anche arrivare a colpire la parete dipinta, mentre nel caso del passaggio che si inoltra nel diverticolo assiale, esso non poteva essere raggiunto dai raggi solari in quanto ad un’altezza di 9°, l’azimut del Sole era pari solamente a 295°,3, piuttosto lontano quindi dall’asse della grotta.“ Prendiamo atto della precisazione d’altronde è pur vero che all’epoca la ricercatrice si è servita di programmi d’astronomia commerciale per rinvenire la posizione degli astri (che altri avevano ignorato per ben 60 anni) ma successivamente hanno collaborato con lei gli osservatori di Marsiglia e Montpellier che non pare che abbiano smentito il fatto. La circostanza che la luce poi penetrasse nel sito fosse estremamente polarizzata è a favore dell’ipotesi delle porte celesti intese quali possibili simplegadi.

Siamo a 304° di azimut, mentre idealmente a 124° di azimut sorge il sole, all’opposto, al solstizio d’inverno, cifra che si ottiene sottraendo quindi 180°.

Annota nei suoi appunti la ricercatrice che nella solitudine del luogo tutta la vicenda solare sembra somigliare davvero a una liturgia, così come descritta nei Veda, spesso fonte di comparazione per le sue indagini dal momento che in questi lontani testi il motivo astronomico è costantemente associato al tema animalistico. Questo ricorso all’immagine animale può trovare una spiegazione studiando e comparando con attenzione le variazioni luministiche che si verificano in questi luoghi che davvero si mostrano come i luoghi oscuri della saggezza, rifacendosi al titolo del testo di P. Kingsley.

Nel racconto della ricercatrice Ella narra che man mano che la luce si abbassava al tramonto cresceva il canto stordente degli uccelli sui rami che circondano la località fino a cessare quasi di colpo e, anche di questo, v’è anche un cenno “naturalistico” nei Veda. Siamo nel 1999 e nessuno, in quasi sessant’anni dalla scoperta della grotta, pare si sia accorto di questo preciso allineamento, motivo che è da ritenere alla base della scelta del luogo che legittimamente può essere definito “santuario” in quanto espressione di una manifesta ierofania che richiama i testi egizi: “Gloria a te Re, potenza suprema che illumina i corpi, che sono all'orizzonte. Tu che entri nella caverna. Gloria a te Re, potenza suprema che si è avvicinata alla grotta di "Colui che è in Occidente". Sei il corpo di Atum ”. (Testo dai sarcofagi egizi del Medio Impero. Incantesimo 642 [M2 nv] Barguet 1986).

Fig. 13

Il cavallo rovesciato che si trova collocato a 124° azimut, ovvero alla levata del sole al solstizio d’inverno. L’opposizione all’astro del giorno al suo tramonto solstiziale crea frequentemente quel fenomeno ottico definito “gloria del sole“ sulla parete “cinematografica” su cui la luce “sbatte”

..

Sarà questo l’inizio di una rivoluzione nata da un’individuazione reperita sulla carta millimetrata topograficamente improntata e poi sperimentalmente confermata. L’entrata di Lascaux illuminata viene riconosciuta come porta del cielo, parimenti agli allineamenti più celebri del neolitico e già questo dimostra una continuità temporale insospettata ed eccezionale. Sarà questo l’elemento su cui l’autrice baserà tutte le sue future ricerche nel vastissimo territorio franco-cantabrico ottenendo praticamente sempre lo stesso risultato: le grotte istoriate sono orientate e la disposizione interna degli animali “la loro laterizzazione” sulle pareti è tutt’affatto casuale, come non lo è la loro collocazione in altezza dal suolo che piuttosto corrisponde alla posizione dell’asterismo nel cielo dell’epoca. La laterizzazione dell’immagine, a sinistra o a destra, a seconda che l’animale “esca” o “sorga” della caverna, o che in essa “penetri”, invece, corrisponde alla luce del Sole che si vuole “raccontare”, alla sua alba o al suo tramonto solstiziale o equinoziale (si riguardi il fregio con l’unicorno della sala dei Tori. Gli animali sono tutti galoppanti in entrata tranne il cavallo - Sole aureolato) .

Ogni particolare rispecchierebbe quindi il posizionamento astronomico delle costellazioni in quella stagione e in quell’ora del giorno. In altre parole gli animali “entrano” ed “escono” dalla caverna cosmica come il Sole la Luna, le Costellazioni o le singole stelle sorgono e tramontano sulla linea dell’orizzonte alla loro amplitudine ortiva o occasa equisolstiziale locale (da qui a volte le loro figure incomplete a testimoniare che stanno sorgendo o tramontando) e vorticano con precisione d’immagine intorno al polo celeste o al polo dell’eclittica, occupando quelle stesse posizioni che molti secoli dopo si ritroveranno negli atlanti celesti.

A proposito di questo accostamento tra neolitico e paleolitico superiore v’è da dire che, mentre nel neolitico i tumuli in cui si verifica il fenomeno sono considerate tombe (tipo piramidi egizie l’antico Egitto vanta un cospicuo numero di testimonianze similari, si veda Marco Baistrocchi Aspect de la Geographie sacrée: L’orientation solstistiale et equinotial dans L’Ancienne Egipte), questi luoghi sono stati battezzati da tempo “santuari” e questo ancor ben prima che se ne scoprissero le valenze astronomiche, che pur le piramidi e altri reperti offrono in abbondanza.

Fig. 14 (da Michael Rappenglueck)

Elementi astronomici individuati nell’arte rupestre di Lascaux. Lo schema mette in evidenza ulteriori evidenze astronomiche non trattate in questo intervento

Quasi ogni grotta istoriata è orientata verso uno dei quattro punti fatali all’alba o al tramonto solstiziali e quindi celebra un momento particolare della liturgia dell’astro del giorno. Altre grotte, come la stessa Lascaux, offrono un incardinamento polare segnalato qui da un eccezionale unicum, ossia un mitico liocorno, sono altresì rilevabili l’annotazione dei cicli lunali periodici, che sono i lunistizi estremo superiore e inferiore e il ciclo metonico lunare, che appena dopo si vedranno.

Nella grotta, oltre gli animali, vi sono dei semplici segni annotativi a forma di punto che sono collocati con precisione di puntamento ed il loro carattere di punti di riferimento astronomico (repere tropique) è verificabile l’esattezza con l’ausilio di una bussola. A queste sintetiche annotazioni dal carattere tecnico si accompagnano quegli animali piuttosto convenzionali nell’arte dell’epoca e che formano la grammatica stessa dell’arte rupestre franco cantabrica, anche cronologicamente successiva, di cui si da qualche sintetico esempio.

Così il cavallo sta generalmente per il Sole, in riscontro alla ricca mitologia greca sul tema, il bisonte funge sovente da “guardiano della soglia”, in quanto è situato pittoricamente al limite estremo raggiungibile dall’astro nel suo moto apparente e che così gli fa come da cippo confinario celeste, gli stambecchi, grazie alle loro corna ricurve, simboleggiano la Luna e gli uccelli in genere (rari in quest’arte) stanno a indicare il vertice della caverna cosmica (ad esempio, sia pure con riserva, i pinguini a Cosquer).

Si tratta di identificazione di questa mandria celeste che fu proposto all’origine dal matematico americano Franklin Edge. Questi ebbe significative intuizioni sul tema e quindi considera: “che gli auroch della sala dei tori possano essere rappresentazioni dello zodiaco e in più egli mette in relazione la sequenza delle rappresentazioni delle costellazioni zodiacali con le successive posizioni raggiunte dalla Luna al plenilunio solstiziale estivo. In particolare secondo lo studioso americano ad essere importante era la posizione della Luna rispetto alle costellazioni zodiacali percorse una dopo l’altra ogni mese siderale ed in particolare la posizione dell’astro al plenilunio al solstizio d’estate che rispetto alle rappresentazioni di Lascaux avveniva, secondo Edge, in corrispondenza delle uniche due figure bovine che si fronteggiano testa a testa”. (da Adriano Gaspani: La grotta di Lascaux, si tratta della estrema sintesi di tre articoli proposti da Edge su diverse riviste nel triennio che va dal 1995 al 1998, Aurochs in the Sky. Dancing with the Summer Moon, etc)

Una delle identificazioni più acclarate tra animali raffigurati e costellazioni astrali è rappresentato da uno dei dipinti della sala dei Tori, in cui sono evidenti alcune macule intorno all’occhio di un uro che da tempo Michael Rappenglueck ha proposto di identificare, con dovizia di argomenti, con l’ammasso delle Iadi che circonda la rossa Aldebaran, l’occhio del Toro celeste, proposta rafforzata dalla presenza della rappresentazione di un altro “ammasso” formato da sei macchioline nere, posto correttamente sopra la schiena del predetto uro e che è da identificarsi con le Pleiadi.

L’immagine dell’animale maculato - ovvero costellato - richiama fortemente il sacrificio del cavallo descritto nell’Asvameda (il cavallo come oblazione), e l’accostamento alle descrizioni ai testi vedici di evidenti accadimenti astronomici “raccontati” tramite animali trova particolare corrispondenza nella grotta di Lascaux. Tutto ciò come già descritto però non corrisponde a un artificio esornativo o a una mera descrizione. Michael Rappenglueck ha mostrato con insistenza, il carattere essenziale di questa continuità consistente nel fatto che anche l’uomo dell’illo tempore godeva della speciale possibilità di separare l’anima dalla gabbia corporea con un atto di volizione personale e poteva quindi “volare in cielo” per ritornare poi nel corpo, parendo agevolato, in questo suo estatico allontanamento, dall’assunzione da una certa postura fisica che incardinava il suo corpo in posizioni specifiche, come un edificio sacro. Tali “prestazioni spirituali” erano agevolate nel loro realizzarsi dalla collocazione geografica del luogo e nello specifico dalla presunta presenza delle porte celesti: è la diffusa concezione dell’arte rupestre come arte sciamanica, conclusione, che qui si sposa però non da tutti però condivisa, così lo specialista Michel Lorbrounet nel libro Chamanisme et Arts Préhistoriques.

Di questa pcicocosmologia sciamanica ci offre testimonianza lo stesso Rappenglueck che scrive: “Ci sono luoghi speciali per salire e scendere, di disincarnazione e di realizzazione, raffigurati come spazi vuoti, buchi, canali, gole, porte. Appaiono come punti di intersezione tra l'eclittica e la Via Lattea, l'orizzonte e talvolta anche l'equatore celeste. Solo alla data degli equinozi o dei solstizi il viaggio può avere successo.” in: PALAEOLITHIC SHAMANISTIC COSMOGRAPHY: HOW IS THE FAMOUS ROCK PICTURE IN THE SHAFT OF THE LASCAUX GROTTO TO BE DECODED?

Per relativa suggestione si potrebbe parlare ancora una volta di una sorta di “yoga sciamanico”, già rilevato nella possibile postura proposta da Chantal Jègues Wokiewietz per il sito di Plan de fourneau du diable. La ricercatrice nella parte finale del suo ultimo lavoro consegna alle stampe la seguente granitica riflessione: “E’ sulla struttura dei solstizi e degli equinozi che tutta l’arte paleolitica è fondata. Io ho dovuto ritrovare il piano che l’astronomo artista ha premeditato prima di realizzare le sue pitture. La corsa dei luminari del cielo era per costoro una costante che ho ritrovato perpetuamente” (Chantal Jègues Wokiewitz, Lascaux, 207).

Come non accostare queste parole a quelle che H. Corbin espresse in relazione ai luoghi sacri dei tempi storici: ”La legge che regola una ierofania dello spazio geografico mazdeo non differisce da quella che regola la costituzione di ogni spazio sacro (altare, santuario, tempio) Essa riproduce l’archetipo dello spazio sacro a lei svelato dalla rivelazione originaria” (H. Corbin; Le Combat pour l’ange pag.26). E’ ciò che Eliade definisce imago mundi, ovvero l’antichissima concezione per cui il Santuario come il Tempio riproduce l’universo nella sua essenza, che si è trasmessa fin all’architettura sacra dell’Europa cristiana verosimilmente proveniente da questa arcaicissima età.

Parole che valgono un libro, sopratutto se messe in relazione con questa come altre indipendenti conclusioni e che ribadiscono la necessità di iniziare prima lo studio del sito partendo dai suoi orientamenti e solo successivamente prendere a interpretarne i contenuti.

Mentre l’errore moderno considera il “tempo e spazio non solo come universali ma come, in ogni epoca, uguali a se stessi” si deve rivendicare, perché ciò è oggettivamente dimostrabile, la presenza di una concezione qualitativa e differenziata delle due categorie che è proprie delle civiltà arcaiche, antiche, recenti e anche alcune di quelle etnologiche contemporanee e assente in quelle ‘moderne’. Il tempo, infatti, pur disponendosi in cicli, non solo non è assoggettato a una ripetitività seriale, ma si rivela esemplare in quello specifico istante in quel “non attimo” che permette il passaggio dal tempo all’eternità.

Quel tempo in cui irrompe la folgorazione del Kairos, che può avere nel lampeggiamento solare il suo attimo rivelativo sul piano della manifestazione e in quel lampo può esservi “il passaggio”. Ciò è in stretta relazione con lo spazio perché la “geografia sacra”, propria di determinati luoghi, negava alla radice ogni concezione equivalente ed omogenea dello spazio che invece interrompeva la sua continuità e si presentava: “come un momento interno alla categoria dello spazio nella prospettiva tradizionale va esperita come un che di ‘vivente’, dunque in grado di dar vita a un legame organico e differenziato con gli uomini che la ‘abitano’”. (da Giovanni Sessa: Julius Evola e l’utopia della tradizione).

Questa differenziazione vale anche per il paleolitico come asserisce la Wolkieviez in questo passaggio lievemente rielaborato dallo scrivente: “..lo spazio dell’uomo sapiens del paleolitico superiore non è affatto omogeneo essendo evidente che in esso si individuano zone la cui qualità differisce da quello di altre e che è separato da vari artifici architettonici”. La grotta istoriata, prosegue concettualmente la ricercatrice, costituiva il centro del mondo, il luogo delle rotture ontologiche nelle caverne cosmiche e allo stesso tempo il centro cosmogonico da cui si diparte l’ordine ella manifestazione. Qui il tempo e lo spazio si “rompevano” a costituire un tutto ierofanico (cfr. Lascaux pag.143).

Ecco quindi che questa concezione la si può ritrovare nella profondità del tempo e immaginare che l’enigmaticità di certe osservazioni antiche sia comunque il nadir di un pensiero che ha verosimilmente il suo zenit “nell’età della pietra” per poi attenuarsi e rendersi riconoscibile con grande difficoltà nelle epoche successive. Leggiamo questo passaggio che rielabora il pensiero di Platone.”La terra rettangolare geometricamente incommensurabile, può diventare commensurabile qualora sia appropriatamente inserita nella cornice del tempo. Soltanto il tempo l’immagine mobile dell’eternità, che si muove secondo il numero, realizza l’impresa di rendere il nostro miserevole ecumene rettangolare commensurabile con la sfera dell’Identico -almeno a intervalli ritmici...” (Sirio 126). Abbiamo compreso che questi “intervalli ritmici” siano, anche e soprattutto, quelli scanditi dall’aurea fune, ovvero il Sole, colto nei suoi passaggi equinoziali e solstiziali.

Come si scorge tutto quanto si è riunito in queste ultime righe raccorda tra loro le diverse linee linee tradizionale in senso perennialista, l’idea di una rivelazione originale, prodottasi in un luogo “sacro”, la cui sacertà è individuabile dalla sua collocazione topografica e dai suoi orientamenti che intercettano un tempo sacro, lo mostra con sufficiente convinzione è qui che l’anima può distaccarsi dal corpo e raggiungere “le Infaticabili”.

Da questo discende una constatazione deflagrante. Le porte del cielo sono patrimonio dell’umanità dal fondo del tempo e l’individuazione delle stesse nonché l’accesso a ciò che è oltre le stesse appartiene verosimilmente al regno dello sciamano arcaico. C’è un pantheon dietro ciò? Non lo sappiamo, non vi sono testimonianze che vadano oltre le catesterizzazioni, v’è però certamente una spendita di patrimonio tecnico notevolissima, degno di una razionalità a tutta prova. Nonostante ciò non si rinviene però nessuna traccia di “dèi”, l’uomo pare essere l’unico protagonista della propria spiritualità, l’unico attore che agisce in proprio e per i propri fini e, apparentemente almeno, senza interventi graziosi.

In definitiva tutta l’iconografia è assoggettata alla rappresentazione animalistica del moto degli astri con precisione tecnica e simbolica magnifica tanto che tale modalità rappresentativa, come da cenni già fatti, si ritroverà paradigmaticamente inclusa sovente anche nell’arte delle civiltà storiche ben successive a indicare identicamente disposizioni stellari peculiari soprattutto in relazione agli orientamenti e alle porte celesti (Jean Richer nei suoi due libri ha dato ampie informazioni su questo tema).

Fig. 15 Iconografia del diverticolo assiale di Lascaux detto pannello detto della “Mucca nera saltante“ (immagine evidenziata); 15 bis L’immagine della Luna nuova come bovide nero e rosso

L’immagine che qui si propone messa a disposizione liberamente dalla sua autrice Chantal Jegues Wolkiewitz è frutto di un accurato studio di questa parete che impegna molte sorprendenti pagine del suo libro dedicato a Lascaux e che comunque trae fonte per dichiarazione dell’autrice da un lavoro del suo “maestro” Norbert Aujoulat: Le geste l'espace le tempe risalente al 2013. E’ una rappresentazione del tempo e dallo spazio in cui ogni figura è legata a un preciso momento astronomico nel tempo e nello spazio e in particolare si addentra nel difficile tema delle porte lunari attraverso l’annotazione dei lunistizi. Si notino i punti azimutali segnalati che coincidono con peculiari “eventi di lassù” come ricavabili da una bussola. Alcuni cavalli nel diverticolo assiale vanno da destra a sinistra altri all’opposto. Questo apparente e bizzarro disordine contrariamente svela un ordine celato secondo una convenzione la cui prima applicazione risulta essere quella della prodigiosa grotta aurignaziana di Pair non Pair. Infatti il punto in cui i cavalli si contrappongono è situato esattamente a 236° d’azimut tramonto del sole al solstizio d’inverno.(si veda anche Chantal Jègues Wolkieviez The relation between Solstice Light and the entrance of the paleolithic- paitedin Archeology Experiences Spirituality 9). La particolare orientazione dell’ingresso della caverna permetteva di osservare dall’interno solamente il tramonto del Sole al solstizio d’estate e il tramonto lunare nei periodi in cui la Luna raggiungeva la sua massima declinazione positiva sulla sfera celeste, cioè in prossimità del lunistizio estremo superiore: poche lunazioni ad intervalli di 18,61 anni solari tropici,

Il fregio presente sulla parete del diverticolo assiale esprime nella sua totalità un complesso evento astronomico occupante la lunghezza temporale di alcuni giorni e l’orizzonte astronomico espresso in gradi è molto ampio. I punti salienti della vicenda astrale della luna, cui sembra dedicata la parete, sono stati espressi in immagini apparentemente disordinate. Esse, in luogo di vivere isolatamente distanti una dall’altra, in uno stato di mutua incomprensione, forniscono invece un racconto assai accurato di quello che accade in quella sezione di cielo narrandoci di moti complessi ovvero il lunistizio estremo inferiore e superiore (18,61 anni) e del ciclo metonico lunare.

Fig 16

Schema dei lunistizi in relazioni alle posizioni del Sole nei vari periodi dell’anno

Gli accadimenti segnalati occupano molte pagine del libro dedicato dall’autrice a Lascaux e occorre necessariamente rimandare al suo testo che, è un peccato dirlo, è purtroppo viziato dalla scarsa nitidezza dell’apparato iconografico d’accompagnamento. Ci si soffermerà esclusivamente su un paio di aspetti singolari seguendo la numerazione che la ricercatrice ha riservato ai soggetti. All’estrema sinistra dell’immagine si possono scorgere le fisionomie parziali di due cavalli (nn.1,2). Sappiamo ormai che questa convenzione serve a stabilire la situazione dell’astro o della costellazione astronomica lungo la linea d’orizzonte e quindi a fissare il loro sorgere e il loro scomparire rispetto alla collocazione degli altri astri del cielo. Nel caso di specie mancando la parte inferiore, l’astro risulterebbe in levata (stavolta sarebbe la Luna) e si trova approssimativamente al valore azimutale non indicato di circa 130°. Un punto nodale della rappresentazione è nei due stambecchi che si contrappongono tra loro separati da una griglia. La loro collocazione astronomica è a 180°, laddove tutti gli astri culminano. A questa immagine la ricercatrice attribuisce un valore di computo lunare assai specifico. L’immagine raffigurerebbe, partendo dallo stambecco nero, posto a sinistra, una Luna crescente, l’intermezzo “a griglia” il plenilunio, e lo stambecco giallo la fase calante, il che dovrebbe far riflettere anche sul valore comunicativo del colore attribuito agli animali. Questa è un’immagine che troverebbe riscontri anche nell’arte storica ben successiva (Lascaux: 199). Nello specifico del caso si rappresenterebbe un evento periodico ovvero la Luna piena solstiziale inizio e termine di un ciclo metonico (19 anni) che si ripeterà, come un eterno ritorno, il 22 giugno 2024. E’ necessario fermarsi qui e rinviare al testo dopo aver descritto l’ossatura di questo prodigioso pannello.

La luna nuova sarebbe invece rappresentata dalla vacca nera e rossa “saltante”.

L’altra situazione astronomica importante che si vuole evidenziare è quella descritta nel pannello in corrispondenza dell’indicazione 236°, punto azimutale che a Lascaux coincide con il tramonto del Sole al solstizio d’inverno. Di nuovo qui la Wolkiewiez ha potuto confermare la bontà della convenzione da Lei individuata in quanto la mezzeria in cui i cavalli si contrappongono sta proprio a indicare il punto d’inversione del Sole a quella latitudine.

Pensiamo di aver dato con questi pochi cenni essenziali l’idea della complessità astronomica di questo pannello in cui i soli protagonisti sogli astri in forma “arte animalier” e la correlativa importanza che ebbero anche i moti della luna e la loro relativa registrazione stante il comportamento bizzarro dell’astro nel cielo. Una vicenda astronomica comunque che partita dall’esordio del Paleolitico è stata sempre seguita nei secoli fin nell’Europa cristiana. A una delle tappe intermedie di questo lunghissimo percorso si dedicherà un breve ma significativo estratto.

Fig.17.

I due stambecchi, disegnati con colori differenti che si approntano davanti a una griglia a sei caselle sono tra le pitture più controverse di Lascaux. In realtà tutto il pannello o fregio. secondo la ricercatrice costituirebbe un sistema unitario in cui ogni elemento rappresenterebbe un momento peculiare della vicenda astronomica della Luna e del Sole inserita in quel particolare ciclo detto metonico, mentre in altra parte sarebbero descritti i lunistizi vedi fig 15. La griglia che separa i due stambecchi data la forma a crescente lunare delle corna è situata a azimut sud di 180°. Altri due spezzoni “sineddoche” di animali precedono lo stambecco nero, un cavallo parziale e un altro cavallo ancor più piccolo (la testa) non presenti nell’immagine ma facenti parte della narrazione. Il significato di queste parcellizzazioni sarebbe ora finalmente evidente. Le figure incomplete (come ad esempio anche il cavallo del pozzo di Lascaux già segnalato) sono astri in levata (o al tramonto che appunto suscitano dal fondo del ‘Duat ‘ per apparire ...)

A proposito dei lunistizi come porte lunari ben presenti nell’antica tradizione vedica alleghiamo a mo’ d’appendice questa riflessione che riguarda antichi popoli protostorici molto più vicini a noi rispetto ai Solutreani - Maddaleniani di Lascaux . L’articolo è di un esperto archeoastronomo e studioso di storia ligure dove l’archeoastronomia ha profondamente attecchito dando ottimi frutti e s’intitola Luna e lunistizi: culti e riti celesti degli antichi Liguri opera di Piero Barale della Società Astronomica Italiana, Gruppo Astrofili e anche in questo articolo si noterà come questa popolazione tenne in massimo conto un “pertuso” di una grotta per rilevare la posizione della Luna

“Anche nella nostra grotta-riparo è possibile rilevare un fenomeno molto interessante. Quando la Luna raggiunge, ogni 18,6 anni, la massima altezza sopra l’equatore celeste, cioè gli estremi della sua declinazione, essa presenta un aspetto assai spettacolare, soprattutto per i popoli antichi che erano molto attenti a questi fenomeni. Al contrario di quanto avveniva presso la “Fonte Mojenca” di Pianvalle dove la galleria della sorgente catturava la luce della Luna al suo tramonto quando la sua declinazione era la minima possibile (lunistizio inferiore), a Barma-Lunga, in piena sintonia con i pozzi sacri della Sardegna, il fenomeno veniva sicuramente osservato una quindicina di giorni prima, quando la Luna era alla sua massima declinazione (lunistizio superiore). Descrivendo un arco molto ampio sulla volta celeste, l’astro passando in meridiano, verso la mezzanotte riesce ad illuminare l’interno della Barma. Questi rari momenti nei quali avviene questo fenomeno, è possibile vedere la Luna piena riflettersi sullo specchio d’acqua della sorgente. Poiché le dimensioni dell’ingresso del nostro antro sono rilevanti grazie alla presenza di una strombatura naturale posta sulla verticale dell’imbocco della grotta che porta il lembo superiore dell’apertura sino ad una altezza di 30 metri circa, l’astro può gettare la sua luce sul fondo della Barma una volta ogni 18,6 anni. Il manifestarsi di un simile fenomeno è dato dall’angolo tra la verticale e la linea che congiunge i recessi della Barma con il limite dell’apertura superiore (camino) che è pari a 15 gradi, un valore prossimo a quello della distanza minima che la Luna ha allo zenit alla latitudine della grotta (44°30’ Nord), quando essa giunge alla sua massima declinazione (75° circa). Solo recentemente Giuseppe Veneziano, responsabile dell’Osservatorio Astronomico di Genova, ha sottolineato in una ricerca sui popoli che anticamente abitarono la Grande Liguria, che: “proprio a questo ciclo lunare fa riferimento il detto di origine Celto-Ligure di volere la Luna nel pozzo. Essendo la vita media degli individui molto breve (generalmente inferiore ai trenta anni) e il ciclo lunare di circa 19 anni, è chiaro che la Luna poteva essere vista riflessa in un pozzo od in un particolare specchio d’acqua, solo una volta durante l’arco di una vita, e solo due volte in casi di particolare longevità.”.

--------------------------

Bibliografia

AAVV: Atti del 18° Seminario di Archeoastronomia Osservatorio Astronomico di Genova 2016

AAVV: Atti del 3° Seminario di Archeoastronomia Osservatorio Astronomico di Genova 1999

Norbert Aujoulat: Lascaux: Le geste, l'espace et le temps, Seuil 2013

Marc Azema: La preistoire du cinema, Errance, Paris, 2011

Marc Azema: La représentation du mouvement au Paléolithique supérieur Apport du comparatisme éthographique à l’interprétation de l’art pariétal, Academioa edu

Antonio Bonifacio: La caverna cosmica, Simmetria

Antonio Bonifacio: Le porte solari, Simmetria

James Hillman: Presenza animali, Adelphi, Milano, 2016

Michel Lorbrounet: Chamanisme et Arts Préhistoriques : Vision critique 2006

Michael Rappenglueck: A Palaeolithic Planetarium Underground - The Cave of Lascaux (Part 1) 2004

Giorgio del Santillana Hertha von Dechend : il Mulino di Amleto Adelphi , Milano 1983

Giorgio del Santillana, Hertha von Dechend, Sirio, Adelphi, Milano, 2020

Giuseppe Veneziano: Le vie del cielo Il mito della costellazione generatrice Osservatorio astronomico di Genova 2011

Chantal Jègues Wolkiewiez: Lascaux e le ciel del prehistroire Ed in proprio 2010

Chantal Jègues Wolkiewiez: Les Calendrieres Paleolitique de Sergeac et de Lartet decriptés voll,1, 2 edito in proprio.