“Essere un uomo”. James Cutsinger tra Cristianesimo ortodosso e perennialismo

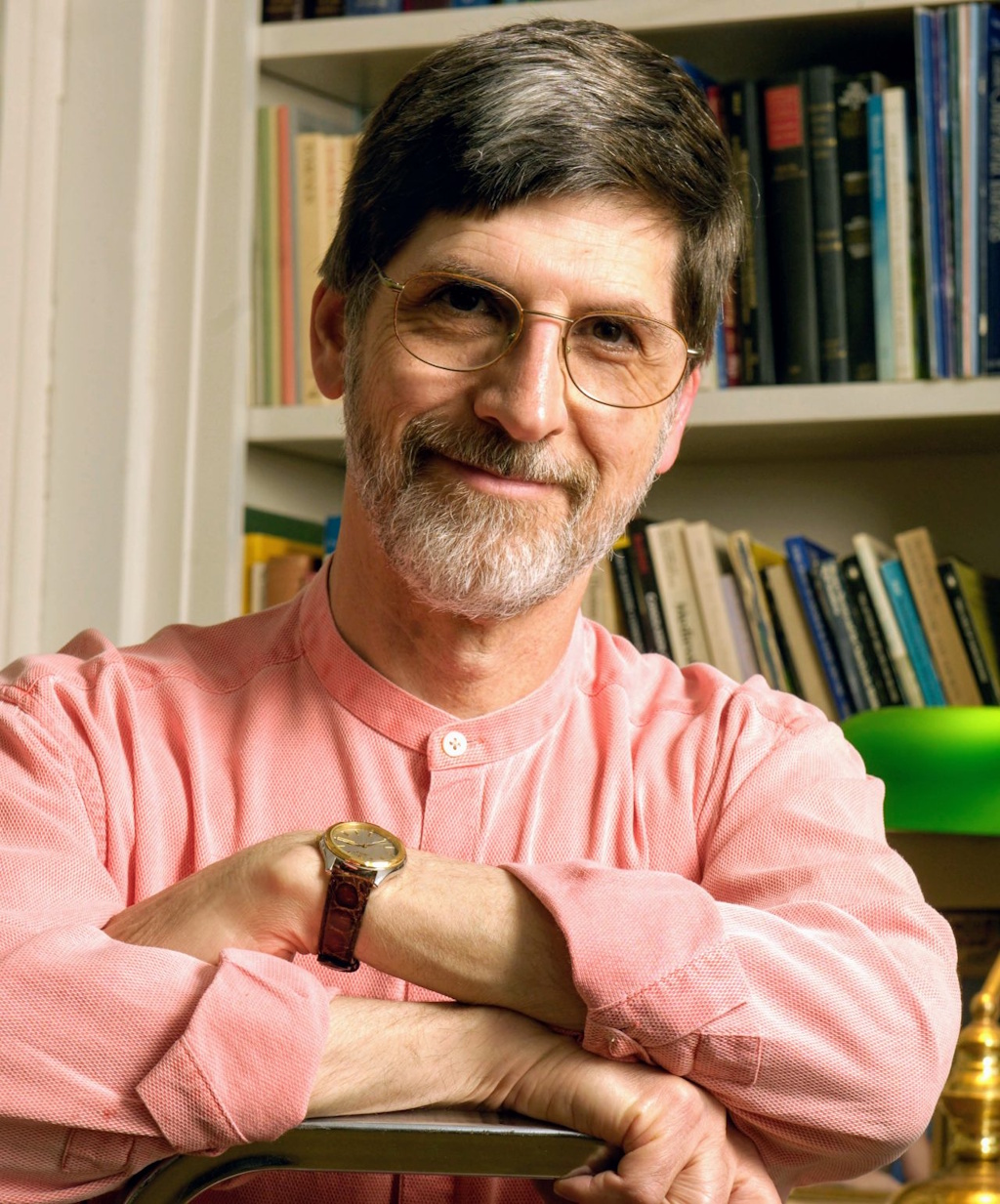

Existence is a rose signed with a cross

Ho conosciuto e frequentato James S. Cutsinger (1953-2020) dall’agosto fino al dicembre 2008, in occasione di un soggiorno presso la University of South Carolina, a Columbia, con una borsa di ricerca “Fulbright”; ho poi intrattenuto con lui un serrato ma amichevole scambio di e-mail per i successivi dodici anni: ossia, di fatto, sino alla sua morte. Per me, James ha costituito, prima che un significativo “oggetto di studio” (all’epoca le mie ricerche vertevano sul perennialismo statunitense, di cui Cutsinger è stato uno dei principali assertori), un modello di uomo autentico.

Addottoratosi in “Theology and Comparative Religious Thought” ad Harvard nel 1980, egli è divenuto nel 2000 -- dopo l’ingresso nel “Department of Religious Studies” della University of South Carolina, avvenuto nello stesso 1980 in qualità di assistant professor -- full professor (poi emerito) della medesima disciplina, fino al pensionamento coatto, avvenuto nel 2018 per aver contratto una forma aggressiva di tumore ai polmoni, che ne ha poi provocato il trapasso.

Uomo integro, compassionevole e molto affabile, docente appassionato ma chiaro e in certo modo “intransigente” nell’esposizione e nella apologia di idee spesso tanto adamantine quanto “siderali”, il “grey pilgrim” (nomignolo di Gandalf ne Il Signore degli Anelli, attribuito a Cutsinger all’università) ha insegnato per quasi 40 anni secondo il metodo socratico, con specifica attenzione all’educazione degli studenti – moltissimi lo ricordano, oltre che per la difficoltà dei suoi corsi, con grande affetto e stima: nel 2011 Cutsinger, tra l’altro, è stato nominato “professore dell’anno” dalla sua università — ed al ragionamento rigorosamente improntato ai canoni classici della logica (ed alla grammatica inglese). La pratica della paternità spirituale, raccomandata come essenziale nell’ambito del percorso spirituale (v. cap. IV.24), si trasferiva quindi nelle aule d’università, con tutti gli adattamenti del caso epperò – è giusto precisarlo – senza che se ne perdessero di vista i modi, i mezzi e i fini. In James, pure, non si notava traccia di quella artificiale separazione tra vita, spiritualità ed insegnamento - sia per il suo oggetto che per il suo metodo – che caratterizza ubiquamente il mainstream accademico: egli è stato allo stesso tempo docente, educatore e “uomo di Dio”. Se vivessimo in un mondo “ordinario”, Cutsinger avrebbe costituito la norma; e, invece, egli è stato l’eccezione, spesso considerata addirittura eccentrica da chi nel frattempo era tutto intento a spaccare il capello in quattro. Convertito dall’anglicanesimo all’ortodossia, egli ha dunque rappresentato un emblematico “caso” accademico.

Il suo primo libro, The Form of Transformed Vision: Coleridge and the Knowledge of God (1986), è dedicato a ciò che il poeta inglese definiva “l’esperienza di sé della mente nell’atto del pensiero”: ossia al come, più che al cosa, pensare; alla forma, più che al contenuto, del pensiero. Tutto ciò è chiaramente funzionale al “progetto accademico” di Cutsinger: fornire agli studenti un metodo volto all’elaborazione di un pensiero rigorosamente logico, non però succube delle secche del razionalismo e dello scetticismo à la page, che talora apre carriere e salotti. In tal senso, egli ha coraggiosamente sfidato i dogmi universitari sui limiti della conoscenza umana, e quindi sulla natura dell’uomo.

All’inizio degli anni ’90, Cutsinger partecipa ad una sessione dell’”American Academy of Religion”, da cui ricava gli articoli “Listening More Closely to Schuon” (ARIES: Association pour la Recherche de l'Information sur l'Esoterisme, 14 [1992]) e “A Knowledge that Wounds Our Nature: The Message of Frithjof Schuon” (Journal of the American Academy of Religion, 60:3 [1992]), che testimoniano del suo appassionato ma non pedissequo riferimento al pensiero del metafisico elvetico F. Schuon (1907-1998). Verso la metà degli anni ’90 egli fonda il “Rose Hill College”, ad Aiken, SC, nel cui corso di studi è evidente l’attenzione riservata, oltre che alla tradizione ortodossa, ai grandi classici della letteratura e della filosofia. L’esperienza dura dal 1995 al 1997, e si chiude repentinamente per la penuria di fondi.

Vari lavori di Cutsinger sono curatele di testi concernenti l’ecumenismo, il dialogo tra le religioni (in prospettiva “verticale”, pertanto critica verso quello “ufficiale”, solitamente interessato alla diplomazia ed ai banchetti, e spesso privo di consistenza teoretica) e la mistica cristiana. Reclaiming the Great Tradition: Evangelicals, Catholics and Orthodox in Dialogue, del 1997 (atti di un convegno internazionale svolto al Rose Hill College nel 1995), affronta lo spinoso tema dell’ecumenismo cristiano da un punto di vista acuto ed inusuale; mentre Paths to the Heart: Sufism and the Christian East (2002, altri atti di un importante convegno interreligioso dell’anno precedente, tenutosi presso la University of South Carolina, con la partecipazione dei maggiori specialisti, per lo più anglosassoni, della “mistica” cristiana ed islamica) si apre alle relazioni “profonde” tra esicasmo e sufismo. Nel 2003, inoltre, Cutsinger pubblica una preziosa antologia di testi mistici cristiani, Not of This World: A Treasury of Christian Mysticism. Nel 2010 partecipa poi alla conferenza “A Common Word between Us and You”, sull’onda “lettera aperta” firmata da 138 studiosi islamici in risposta a quanto affermato da Benedetto XVI nella sua lectio magistralis presso l’Università di Ratisbona (2006; la lettera è dell’anno successivo); in questa occasione, James presenta un suo significativo contributo, dal titolo “Disagreeing to Agree: A Christian Response to A Common Word”, che tiene fermo sul punto cruciale dell’”ecumenismo” esoterico di Schuon: “holy separation” alla base, volta alla realizzazione di una “holy union” al vertice (che rimane comunque inessenziale ai fini della “salvezza” individuale).

Nell’ultima parte della sua carriera, il “pellegrino grigio” pubblica alcuni testi tratti da (e di) Schuon. Ciò ha probabilmente costituito il suo impegno più “sentito”, soprattutto da un punto di vista “esistenziale”; non è azzardato sostenere che Cutsinger sia stato, almeno negli ultimi decenni, il maggiore conoscitore dell’opera di Schuon in ambito anglosassone. Tre antologie, commentate con acribia, sono state edite: The Fullness of God: Frithjof Schuon on Christianity (2004); Prayer Fashions Man: Frithjof Schuon on the Spiritual Life (2005); Splendor of the True: A Frithjof Schuon Reader (2013). Cutsinger ha poi pubblicato cinque libri di Schuon in una nuova traduzione inglese, annotata ed arricchita da lettere e materiali inediti del metafisico elvetico e da un glossario di termini tecnici: si tratta di Gnosis: Divine Wisdom (2006; ed. or. francese 1957); Sufism: Veil and Quintessence (2006; ed. or. francese 1980); Spiritual Perspectives and Human Facts (2007; ed. or. franc. 1957); Christianity/Islam: Perspectives on Esoteric Ecumenism (2008; ed. or. franc. 1981); Logic and Transcendence (2009; ed. or. franc. 1970). In questi lavori, peraltro, la forte caratterizzazione mariana del perennialismo schuoniano influenza non poco Cutsinger: che ha dedicato alla Vergine ed al “femminile divino” alcuni contributi, tra cui merita essere ricordato il penetrante (qualcuno disse “devilish”!) “Colorless Light and Pure Air: The Virgin in the Thought of Frithjof Schuon” (Maria: Journal of Marian Studies, 3:1 [2002]); qui emerge il significativo paradosso di un exoterismo che, fortemente orientato in senso tradizionalmente “maschile”, diviene un esoterismo quasi “femminista”, absit iniuria verbis). Madre e Bambino.

In Advice to the Serious Seeker: Meditations on the Teaching of Frithjof Schuon (1997), qui presentato per la prima volta in traduzione italiana (si tratta del primo, e per ora unico, lavoro integrale di Cutsinger tradotto nella nostra lingua), James propone l’esposizione del pensiero di Schuon – che fu, tra l’altro, suo starec -- con prosa piana, precisa e talora affilata come una katana (“la mia spada è la penna”), passando in rassegna le tesi centrali della prospettiva perennialista, basata su alcune idee di fondo:

- sul piano “esoterico”, la nozione di unità trascendente delle religioni, che esplicita la convergenza “apicale” tra le diverse tradizioni “autentiche” (la tradizione è intesa come “asse orizzontale”, trasmissione di un deposito dottrinale che rimonta alla “Rivelazione primordiale”, verticale poiché di origine divina);

- sul piano del rapporto tra ontologia e gnoseologia (e quindi della natura e della finalità dell’”essere uomo”), l’asserto platonico secondo cui conoscere è essere (e non semplicemente “sapere”): la conoscenza autentica è tale solo se realmente trasmutativa;

- sul piano del rapporto tra Dio e ciò che non lo è, la netta distinzione tra quanto è assolutamente reale (Dio, o, nei termini di Cutsinger o di Eliade, il “sacro”) e quanto, rispetto a Dio, è illusorio: tesi che promana dalla dottrina vedantica (in particolare dalla interpretazione di Śankara) su Brahman/Atman e māyā, ove la manifestazione è un “gioco”, una grazia, una mera apparenza (līlā) che implica la dualità (e il bambino è incline al gioco proprio perché la “fonte” divina gli è più prossima).

Advice to the Serious Seeker fornisce dunque una rigorosa esposizione del pensiero di Schuon, con particolare attenzione alla disciplina spirituale, ossia alla operatività concreta (ed anche “ordinaria”, cioè da applicare nelle difficili condizioni della vita individuale nel mondo moderno) di un metodo fondato su una dottrina (a sua volta caratterizzata da una stringente “logica interna” e da sottili ma indispensabili distinzioni teoretiche); ma è anche un’ottima introduzione al pensiero di Cutsinger stesso, che non si limita affatto a ripetere scolasticamente la lezione schuoniana. In ragione di ciò, il libro che si ha tra le mani costituisce forse il testo più rappresentativo del perennialista statunitense.

La sostanza del metodo, cristianamente “orientato”, è contenuta nella preghiera definita dall’A. “quintessenziale”: la invocazione del nome di Dio, che è, in quanto “ricordo di Dio”, una anamnesi in senso platonico (ma nella forma specifica dell’esicasmo cristiano-ortodosso). L’esigenza di una trasformazione integrale dell’intero composto umano (intelligenza, volontà, emozioni e corpo) risulta, da questo punto di vista, necessariamente strumentale alla autentica conoscenza “metafisica”. In definitiva, quest’ultima consiste nel “divenire ciò che si è”, ossia è finalizzata ad un paradossale “ritorno in sé”, una introversione centralizzata che “lavora” per “sottrazione” di tutto quanto è incrostazione egotica (p. 36; cfr. il procedimento di “chiarificazione progressiva” nella iconografia cristiano-orientale, che implica una ascesi su di sé: l’arte deriverebbe quindi dalla sofferenza, dalla morte, dal sentimento della finitudine), e ove Dio è sia all’inizio che alla fine del percorso: di cui Egli è al tempo stesso soggetto, oggetto, mezzo e scopo. A ben guardare, il percorso “mistico” sarebbe dunque l’opposto delle vie amene -- “evolutive” e “passionali” - del “misticismo” generalmente in voga ai nostri giorni.

Uno dei temi centrali degli studi di Cutsinger è la relazione tra Cristianesimo ortodosso e perennialismo, cui egli aderisce senza remore. Secondo il perennialismo, una religione autentica (“tradizionale” o “rivelata”) è costituita da una dottrina, una morale e un metodo (che non si riduce però ad una mera “tecnica”: pp. 103-104). Cutsinger si è spesso soffermato su quest’ultimo – anche da un punto di vista epistemico --, ad es. in Toward a Method of Knowing Spirit (Studies in Religion/Sciences Religieuses, 14:2 [1985]), probabilmente per fornire un saldo “appoggio” sistematico ad un percorso che, nelle condizioni della modernità, è divenuto ancor più arduo (ma, forse, anche più consapevole). La mistica, in particolare quella cristiana, non implica in sostanza una esperienza “sentimentale”, ma, essendo fondata “geometricamente” su una dottrina, è “metodica” (cfr. cap. IV.21-24): qui si nota la distanza, sul tema, tra Schuon e R. Guénon, che tendeva a svalutare il “misticismo” cristiano come sentimentale.

Al di là di ciò, l’”ortodossia schuoniana” di Cutsinger risulta spesso intrigante, talora acuta, ma non sempre del tutto convincente: per sostenere la tesi dell’unità trascendente delle religioni (l’”ecumenismo esoterico” di Schuon non vuole certo essere una loro “unione” sentimentale o “politicante”: v. quanto l’A. scrive nell’epilogo del suo lavoro), argutamente “indiziaria” ma priva di prove “definitive”, è in ultima analisi necessario un ”atto di fede” nei confronti di Schuon. In questo senso, appare cruciale l’opera del (secondo) J. Borella, che alla nozione di “unità trascendente delle religioni” sostituisce quella più prudente di “unità analogica”. Intendiamoci: alcuni asserti di Cutsinger (ad es. quella secondo cui è il Logos, cioè Dio, a parlare quando enuncia l’assoluto “Io sono la Via, la Verità e la Vita” [Gv 14,6]) sembrano ben architettati, anche se non sempre del tutto convergenti con le fonti tradizionali (fondamentalmente patristiche).

A questo proposito, due sono i temi che appaiono più significativi, tra quelli che l’A. affronta nel suo libro, e che egli fondamentalmente mutua da Schuon:

- Il tema della caduta, causata dal peccato originale (che ha come effetto l’ingresso dell’uomo nella “dualità”; si pensi pure al fatto che nel torsolo della mela, tagliato orizzontalmente, si rinviene una sorta di stella a cinque punte, il numero cinque rimandando alla quintessenza numinosa: per aver voluto penetrare l’”Uno” nella sua intimità più riposta, si è divenuti “due”);

- Il tema della “persona”, e delle Persone divine nel loro rapporto con l’”Assoluto”.

Le due questioni sono strettamente connesse. Secondo Cutsinger, la caduta non avrebbe interessato tutto l’uomo: il “Sé transpersonale” (termine che sembra mutuato dalla “psicologia transpersonale” dello statunitense K. Wilber, che James conosceva e che alcuni hanno incluso nel novero della “New Age” più colta) sarebbe risultato indenne dagli effetti del peccato dei protoplasti. Ciò, a rigor di logica, porrebbe l’Intelletto (altro termine per definire il “Sé”: v. nel testo cap. I.4 e pp. 34-35) al di fuori della possibilità della dannazione, visto che esso è una “grazia statica ed innata” (p. 16; una tale tesi, certamente ardita, sembra simile a quella di certa escatologia contemporanea russa). Ciò che è profondamente personale è, misteriosamente, universale e “transpersonale”, e sarebbe già “salvo” (ovvero sarebbe “salvato” solo se “attivato”, ossia reso, da virtuale, “reale”?). Ciò sembra echeggiare la proposizione n. 27 di M. Eckhart (“C'è nell'anima qualcosa di increato e increabile; se tutta l'anima fosse tale, sarebbe increata e increabile; e questo qualcosa è l'intelletto”), peraltro condannata come eretica dal magistero cattolico: Cutsinger, citando Schuon, afferma: “’C’è in ogni uomo una stella incorruttibile, una sostanza chiamata a cristallizzarsi nell’Immortalità’. Questo richiamo divino deve, però, essere ascoltato, poiché la vocazione non è garanzia di realizzazione. Esiste, infatti, un’identità essenziale tra l’uomo e Dio, come tra Dio e tutto il resto che esiste” (p. 123). In queste parole, poste significativamente alla fine del libro e simili ad una glossa di Eckhart, non risulta chiaro come sia possibile comporre il carattere divino dell’intelletto (la problematica “identità essenziale tra l’uomo e Dio”, e persino “tra Dio e tutto il resto che esiste”) e la necessità di aderire alla “vocazione divina” dell’uomo.

Ad ogni modo, Cutsinger è chiaro quando parla dell’inferno come di una possibilità reale: che, però, oltre ad apparire come la “caduta” in uno stato infraumano (p. 125), evidentemente riguarderebbe il sinolo antropologico semplicemente “personale” (ragione, volontà, sentimento). Molto significativo, al proposito della “efficacia reale” delle scelte operate dall’uomo, è il cap. II.13 su predestinazione e libertà, in cui tra l’altro si legge, come in un kōan zen: “Il viaggio non sarebbe possibile se non fossimo già, in un certo senso, giunti alla meta. Ma non sarebbe necessario se non fosse ancora fondamentale raggiungere la meta in un altro senso, se non dovessimo ancora diventare ciò che siamo: e questo è il significato della nostra libertà” (p. 66). Fondandosi ancora su Schuon, secondo cui “l’io come tale non può per logica ricercare l’esperienza di ciò che sta oltre l’egotismo” (p. 116; ma ci si può anche appoggiare sul “mondo” [samsāra] per realizzare la “liberazione” [nirvāna]), la “gnosi” non è altro che il ritorno dell’intelletto (Dio) a se stesso (Dio): percorso, in certo senso, già misteriosamente compiuto. La natura umana sarà più avanti descritta proprio con riferimento radicale alla “realtà” della scelta, che ci viene posta dinanzi in ogni momento presente della nostra vita: “Impigliati in questo mezzo, dotati dalla grazia di un’esistenza intermedia, in ogni momento della vita ci viene presentata una scelta: se ascendere a Dio o scendere nel nulla (p. 123).

Inoltre, postulare l’esistenza di un “Sé transpersonale”, che coincide essenzialmente con la divinità, implica il distinguo tutto schuoniano tra Assoluto (“Al di là dell’Essere”, “Essenza” divina: si pensi alla “teologia apofatica” preminente nell’Oriente cristiano, con la “distinzione” tra Padre e Figlio) e relativamente Assoluto (“Essere”, dominio delle tre Persone divine): che ricalca quella tra “Sé” ed “ego” presente nell’uomo (sui “gradi di realtà” v. cap. I.5; sulla connessa dottrina dell’illusione v. cap. I.6), peraltro rovesciando l’intendimento scolastico-occidentale di Dio (ove l’Essere è preminente rispetto all’Essenza): “come in alto, così in basso”. Anche questa distinzione, tanto più se in divinis (v. ad es. pp. 31 e 116), sembra non poco problematica in ambito cristiano. L’insegnamento schuoniano ripreso da Cutsinger, secondo cui tutto ciò che non è Dio è illusione (che sarebbe il senso “profondo” della shahādah islamica), appare dipendere più da una concezione orientale della manifestazione che dalla dottrina cristiana della creazione (anche se S. Tommaso, peraltro considerato con sommo rispetto da Schuon, parla al proposito di emanatio); non è però detto che le due idee siano necessariamente contraddittorie, né tanto meno che, da un punto di vista cristiano, sia errato sostenere che rispetto a Dio il mondo sia nulla.

La prospettiva di Cutsinger sembrerebbe quindi risentire – inevitabilmente - del milieux statunitense (egli fu molto vicino a H. Smith, il più famoso e il più “sincretico” dei perennialisti statunitensi), in cui Schuon elaborò, nell’ultimo quindicennio della sua esistenza, un sistema “universalista” già presente in nuce nelle sue speculazioni precedenti, ma difforme da quello guénoniano e “approfondito” nel nuovo contesto (con una dimensione forse meno “apocalittica” e più attenta al Cristianesimo, all’estetica ed al metodo spirituale – che si avvale anche del corpo [v. cap. III.16] – rispetto a Guénon, come è testimoniato dal libro qui introdotto: alla bellezza, platonicamente intesa, è dedicato un intero capitolo, il terzo; alla preghiera, il quarto, mentre il secondo è riservato alla “virtù”, col recupero di alcune desuete qualità morali, quali il “timor di Dio”: che non è paura, ma soggezione mista ad umiltà, ossia stupore infantile [p. 51]), che ama le piccole cose. Di questo ambiente “concordista” la tarīqah Maryamiyya, con sede a Bloomington, Indiana, è stata il centro; ad ogni modo, Cutsinger, anche perché cristiano ortodosso, non ne ha mai fatto parte, situandosi a metà tra il rigido sedevacantismo di un R.P. Coomaraswamy (figlio del grande Ananda) e l’eclettismo indiano-islamico talora ivi praticato.

In definitiva, il perennialismo di Cutsinger (ossia quello di Schuon, con un accento marcatamente cristiano-ortodosso ed un apparato “accademico”) fornisca tra l’altro una risposta spesso volutamente ambivalente ai misteri che riguardano il destino ultimo dell’uomo: cosa è caduto? Chi è salvato? Nei limiti del linguaggio umano – che resta però un imprescindibile strumento di espressione e di conoscenza --, si può replicare, a seconda della prospettiva da cui si vede il soggetto umano (e le sue “facoltà”): questo, ovvero quello.

D’altra parte, ritenendosi prima di tutto un educatore, James ha sfidato con coraggio ed adamantina arguzia gli idola fori universitari, in genere storicisti (o succubi, specie negli Stati Uniti, delle cdd. minoranze) o decostruttivisti (mentre Cutsinger propone, sulla scorta di Schuon, una lettura in certo senso “ricostruttiva” della tradizione, messa a dura prova dal mondo moderno), sempre sul piano di un confronto onesto ma implacabile, nell’ambito del quale egli non ha mai mancato di affermare diuturnamente una bestemmia urticante le pie orecchie della res publica doctorum virorum: Dio certamente esiste (o meglio, “è”; o, ancora meglio, è al di là dell’Essere), ed è l’unico che, con la nostra collaborazione, può salvarci. Contro Eliade, Cutsinger afferma a chiare lettere che i libri, di per sé, non salvano, poiché non possono correggere, come fa invece il padre spirituale (p. 118; detto da chi amava così tanto i “great books”, la tesi assume una portata ancor più definitiva). A motivo di un tale ”blasfemo” atteggiamento (che è anche, e prima, una radicale postura gnoseologica), Cutsinger è stato spesso guardato dai colleghi con stupore misto a sussiegoso sospetto, che talora sconfinava nello sgomento: anche se non sempre i suoi detrattori hanno ben compreso di cosa James, in realtà, si occupasse. Ciò valga a palesare gli astratti presupposti “rinunciatari” di gran parte della “cultura” del mondo (post)moderno (oltre che delle relative epistemologie); ed a mostrare che a volte, per riprendere Tacito, viene il momento in cui è necessario sguainare la spada – che può anche essere una penna, la propria voce o il proprio esempio di vita - per affermare che l’erba è verde. Questo momento, evidentemente, è giunto; e James, nel corso del suo pellegrinaggio terreno, non si è sottratto alla “buona battaglia”.

Marco Toti