Incontro con A. Graziottti

Nella mia vita lavorativa, sono stato un tecnologo, un ingegnere che ha sempre affiancato al suo lavoro progettuale nel mondo dell’energia elettrica, quello di ricercatore nell’alveo della scienza e della filosofia degli antichi.

Nella mia vita lavorativa, sono stato un tecnologo, un ingegnere che ha sempre affiancato al suo lavoro progettuale nel mondo dell’energia elettrica, quello di ricercatore nell’alveo della scienza e della filosofia degli antichi.

Nel 1991 avevo iniziato a raccogliere vari disegni per alcuni studi sulla geometria rinascimentale e sulle antropometrie dell’antico Egitto, sulla base di un vecchio progetto che avevo iniziato insieme al caro amico e noto egittologo Boris De Rachewiltz.

Durante tali lavori ero riuscito a creare molti problemi al personale di una copisteria, per il particolare tipo di fotocopie che cercavo di ottenere da documenti antichi o da copie estratte da varie biblioteche (a quei tempi gli scanner erano ancora a livello primordiale). Un giorno trovai sul bancone un gruppo di fogli tra i quali spiccava il busto del cosiddetto “Pitagora” presente nei Musei Capitolini. Mi incuriosii moltissimo e la proprietaria della copisteria mi disse che tali fogli appartenevano ad un anziano signore che (parole testuali) “è più strano di lei e ci porta sempre delle vecchie foto e dei disegni scoloriti che pretende di trasformare in copie leggibili”. La curiosità si trasformò in ansia e cercai di incontrare questo signore che, a quanto pare, amava Pitagora almeno quanto me. E lo scovai il giorno dopo. Io avevo in mano una copia della “Melancolia” del Durer e lui una serie di tassellati meravigliosi (che molto più tardi scoprii essere parte del suo testo sulle partizioni del piano euclideo). Diciamo che fu…amore a prima vista. Dopo poche battute scoprimmo una straordinaria affinità di intenti e comunione di ricerche. Con una differenza sostanziale però. Lui era estremamente più bravo di me, sia dal punto di vista artistico che come conoscenze di geometria classica. Anzi era un vero e proprio… pozzo di conoscenze e io, da quel giorno, non potei far altro, che essere onorato della sua amicizia e scoprire, suo tramite, una serie infinita di meraviglie geometriche, che mi consentirono di sviluppare e completare molti degli studi che avevo in corso. Ci vedevamo tutte le volte che lui passava nella sua piccola casa di Roma vicino a Piazzale degli Eroi; a volte andavamo insieme a cena accompagnati da Teresa sua straordinaria, coltissima compagna e musa ispiratrice.  Passavamo molto tempo a discutere di poliedri, di tassellati, di cupole geodetiche e lui, man mano, mi mostrava un lavoro abissale, sconfinato, frutto di 50 anni di ricerche. Ma spesso chiacchieravamo dei nostri problemi, della nostra vita e scoprii la sua. Un viaggiatore instancabile in Europa, e in America che aveva conosciuto uomini straordinari che, a loro volta ne avevano apprezzato il valore (v.Hermetica Geometria, parte biografica). Scoprii che aveva realizzato migliaia di disegni, distribuiti in decine di quaderni che lui utilizzava quale “diari di bordo” e dove memorizzava gli incontri con tutte le persone, famose e sconosciute, con le quali era entrato in contatto, critiche d’arte moderna e antica, disegni, progetti, algoritmi.Un lavoro incredibile, paragonabile (e lo dico con assoluta convinzione) solo ai “codici” di epoca rinascimentale.

Passavamo molto tempo a discutere di poliedri, di tassellati, di cupole geodetiche e lui, man mano, mi mostrava un lavoro abissale, sconfinato, frutto di 50 anni di ricerche. Ma spesso chiacchieravamo dei nostri problemi, della nostra vita e scoprii la sua. Un viaggiatore instancabile in Europa, e in America che aveva conosciuto uomini straordinari che, a loro volta ne avevano apprezzato il valore (v.Hermetica Geometria, parte biografica). Scoprii che aveva realizzato migliaia di disegni, distribuiti in decine di quaderni che lui utilizzava quale “diari di bordo” e dove memorizzava gli incontri con tutte le persone, famose e sconosciute, con le quali era entrato in contatto, critiche d’arte moderna e antica, disegni, progetti, algoritmi.Un lavoro incredibile, paragonabile (e lo dico con assoluta convinzione) solo ai “codici” di epoca rinascimentale.

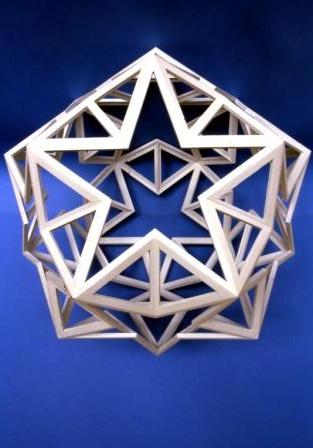

Per entrare in casa sua bisognava navigare tra fogli e disegni appesi ovunque, approdare ad un oceanico tavolo da disegno e farsi strada fra le strutture dei poliedri in legno di balsa o metallo appese al soffitto, donate in seguito ai Musei Capitolini ed esposte in vari luoghi, da S. Sepolcro, alla Università di Roma (Istituto Castelnuovo), al museo di Castenedolo. Negli ultimi anni era decisamente malandato, ma sempre coraggiosissimo, pieno di idee e di umorismo e di amore per i suoi studi. Grande artista, soffocato dalla noiosa autoreferenza degli ambienti accademici di un Italia che riconosce i suoi figli migliori solo dopo che sono scomparsi.

C.L.