Premessa (di Antonello Colimberti)

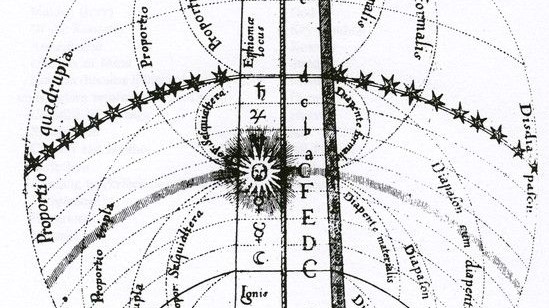

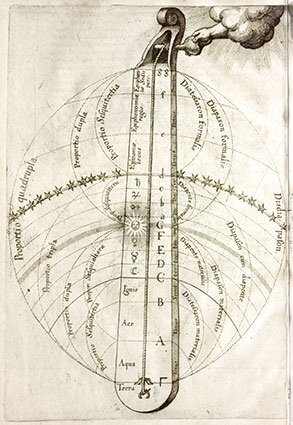

Il 14 agosto scorso, all'età di 88 anni, è venuto meno R. Murray Schafer, il compositore e studioso canadese padre degli studi sul Paesaggio Sonoro (Soundscape, parola da lui coniata). Anche se tale espressione ha dato il titolo all'opus magnum dell'autore (Il Paesaggio Sonoro, Ricordi/Unicopli, innumerevoli edizioni), il testo originale porta il titolo ancor più significativo di The Tuning of the World (l'Accordatura del Mondo), espressione ripresa da una delle illustrazioni dell'opera Utriusque Cosmi Historia del medico, alchimista e astrologo britannico Robert Fludd, della quale scrive Schafer nelle prime pagine di apertura del volume: <<In essa la terra costituisce il corpo di uno strumento musicale accordato da una mano divina. Dobbiamo cercare di riscoprire il segreto di quell'accordatura>>.

Ricordiamo anche le ultime parole del volume (La Musica dell'Aldilà): <<Ogni indagine sui suoni non può concludersi che con il silenzio. Non il silenzio vuoto e "negativo", ma il silenzio "positivo" della perfezione e della pienezza. Proprio come l'uomo aspira a raggiungere la perfezione, così tutti i suoni tendono al silenzio, alla vita eterna della Musica delle Sfere. Si può ascoltare il silenzio? Sì, se potessimo estendere la nostra consapevolezza fino a comprendervi l'universo e l'eternità, allora potremmo ascoltare il silenzio. Con la pratica della meditazione, un poco alla volta, i muscoli e la mente si rilassano e tutto il corpo allora si apre e si fa orecchio. Quando lo yogi indiano si libera dai propri sensi, egli intende l'anāhata, il suono "non percosso". Allora la perfezione è raggiunta. I geroglifici segreti dell'universo vengono rivelati. Il numero diventa udibile e riempie chi lo riceve di musica e di luce>>.

Nel corso degli anni la nostra attenzione nei confronti di Schafer è stata continua e costante. Per una breve presentazione rimandiamo al seguente testo, gentilmente messo online da Gianfranco Bertagni nel suo ricco sito In quiete, sezione Musica/Mistica (dove non caso è presente anche un nostro breve testo su Marius Schneider):

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/musicaemistica/schafer.htm

Non solo, ma siamo orgogliosi di aver pubblicato in prima traduzione italiana lo straordinario testo intitolato Ursound, contenuto nel volume antologico da noi curato e intitolato Ecologia della musica. Saggi sul Paesaggio Sonoro, Donzelli, Roma 2004, sezione Antiche cosmogonie (accanto, ancora una volta non a caso, ad un saggio di Marius Schneider).

Ecco adesso una piccola perla in prima traduzione italiana (fonte: "Circuit", n.112, 2000, traduzione dal francese di Ornella Calvarese).

Antonello Colimberti

--

Nessun numero ha un valore simbolico paragonabile al quattro.

Vi sono quattro elementi: il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria; e quattro qualità rispettive: il caldo, il freddo, l’umido e il secco.

Vi sono quattro punti cardinali e quattro stagioni.

Il sole e la luna conoscono quattro stati: ascendente, discendente, zenit e nadir.

Vi sono quattro enti geometrici fondamentali: il punto, la retta, il piano e il volume.

È naturale che questa “quaternità”, empiricamente osservabile, sia stata applicata agli esseri viventi. I neoplatonici definivano quattro tipi di creature: gli angeli, i dèmoni, gli animali e le piante. Presso i greci, un’antica teoria fisiologica distingueva quattro umori di base nel corpo: il sangue, il flegma, la bile nera e la bile gialla. Questi umori erano associati ai quattro temperamenti dell’individuo: sanguigno (caldo), flemmatico (lento), melancolico (triste) e collerico (irritabile). Un’altra teoria medievale identificava quattro sorgenti di energia individuale: il cervello, il cuore, l’ombelico e gli organi genitali. Il corpo umano si faceva specchio della natura tramite la doppia simmetria delle braccia e delle gambe, come si può vedere nei molteplici studi sulle proporzioni del corpo umano di Leonardo da Vinci.

Il numero quattro è stato spesso utilizzato nelle situazioni in cui non c’è una divisione precisa. Ad esempio, si parla delle quattro età dell’uomo: infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia. Sono state definite quattro sapori base per quanto riguarda il gusto: dolce, salato, acido e amaro. In musica, per lo meno dal Rinascimento, si dividono le voci in soprano, alto, tenore e basso, sebbene nessun individuo rientri perfettamente in categorie così nette.

Il numero quattro è stato spesso utilizzato nelle situazioni in cui non c’è una divisione precisa. Ad esempio, si parla delle quattro età dell’uomo: infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia. Sono state definite quattro sapori base per quanto riguarda il gusto: dolce, salato, acido e amaro. In musica, per lo meno dal Rinascimento, si dividono le voci in soprano, alto, tenore e basso, sebbene nessun individuo rientri perfettamente in categorie così nette.

La “ruota della medicina” di Nativi Americani consiste in un cerchio al centro del quale si incrociano due assi. Il cerchio rappresenta la pienezza mentre gli assi ne distinguono i quattro stati. I termini irochesi O-yan-do-neh, Neh-o-gah, Da-jo-ji e Ya-o-ga indicano questi quattro stati nel modo seguente:

O-yan-do-neh rappresenta l’est, la primavera, il neonato e la mattina.

Neh-o-gah rappresenta il sud, l’estate, l’adolescenza e il pomeriggio.

Da-jo-ji rappresenta l’ovest, l’autunno, l’età adulta e la sera.

Infine, Ya-o-ga rappresenta il nord, l’inverno, la vecchiaia e la notte.

Questa “quaternità” ci permette di disporre di punti di riferimento in un mondo caotico in continuo mutamento. Ecco perché Jung considerava il numero quattro (o la croce) e il cerchio degli archetipi importanti. A proposito del numero quattro, egli scrive: “Quattro è il numero minimo che rappresenta l’ordine. Simboleggia lo stato dissociato dell’uomo che non ha raggiunto la pace interiore scatenando uno stato di dipendenza e disgregazione, di disintegrazione e frammentazione – uno stato d’attrito, dilaniante, in cerca di comunione, di riconciliazione, di redenzione, di guarigione e di pienezza.” La tensione tra il numero quattro e il numero uno (ovvero l’unità e la pienezza) è un tema ricorrente, sin dai primi quartetti di Haydn e fino ai giorni nostri. Creando il quartetto, Haydn subiva l’influenza dei quadri così popolari nelle vie di Vienna durante la sua gioventù. I quadri erano degli spettacoli in quattro parti nelle quali la voce acuta aveva la precedenza. Per aumentare la risonanza nelle aree all’aperto, la voce acuta era spesso raddoppiata, di un’ottava, da un altro strumento, una tecnica che Haydn ha utilizzato nei suoi primi quartetti. Ha raggiunto nella maturità una texture caratterizzata da una partecipazione uguale di quattro strumenti. Ne risulta una sorta di irradiazione che Goethe ha paragonato a “una conversazione tra quattro persone sensate”.

Si ritrovano diversi elementi comuni alla musica e alla conversazione: la controversia o il disaccordo; la fioritura o la parafrasi dell’enunciato di un altro; la struttura precisa di argomenti razionali; la satira, la parodia, l’anarchia del riso, gli addii – che tendono alla banalità. Altrettanti argomenti comuni alla musica e al dialogo, ma ve ne sono molti altri. Beethoven si è specializzato nell’esplorazione del potenziale dialettico del quartetto. I suoi quartetti sono spesso dibattiti tra individui che potremmo definire “nemici intimi”.

Tuttavia, il quartetto di corde può raggiungere un’unità o un equilibrio che non possono essere raggiunti da un’orchestra di vari strumenti. Nella musica occidentale c’è stata una tendenza ad estendere la gamma musicale, sia nei registri superiori che inferiori, variando la grandezza degli strumenti. Tale sviluppo, quasi sconosciuto alle altre culture musicali, forse non è stato altro che un’ulteriore manifestazione dell’espansionismo europeo. E forse non è per pura coincidenza che una famiglia unita di strumenti a corde abbia visto il giorno a metà del XVI secolo, subito dopo che Magellano ebbe terminato la sua circumnavigazione del mondo. Un mondo, una nazione, una gamma sonora. Questo insieme uniforme di registri che si accavallano determina una costante sonora che è semplicemente impossibile da raggiungere con qualsivoglia altro arrangiamento strumentale. Inoltre, le variazioni di colori, dal più infimo pianissimo al più intenso sforzando, permettono una gamma di espressioni che nessun altro strumento può superare.

Questo matrimonio tra unità e disparità è, credo, ciò che rende la composizione per quartetto di corde così affascinante. Da un lato c’è lo strazio e l’agonia della diversità di cui parlava Jung, dall’altro, la possibilità di accordo e pienezza.