La Tuscia viterbese nel XVI secolo costituisce uno dei centri più importanti dell’Ermetismo in Italia non solo per i personaggi, nobili, intellettuali e artisti di alto livello che in questo secolo costituiscono una sorta di rete che li collega[1], ma anche per le ville, i giardini e le chiese che essi hanno fatto costruire e affrescare, monumenti degni di essere messi a confronto con le «dimore filosofali» di Francia studiate da Fulcanelli.

La Tuscia ermetica è soprattutto nota per il Bosco Sacro di Bomarzo, costruito da Pirro Ligorio su commissione di Pierfrancesco II Orsini (1542-1585), chiamato Vicino, e per le ville di Bagnaia, iniziata dal cardinal Ridolfi e completata dal cardinale Gianfrancesco Gàmbara (1533-1587) e di Caprarola, iniziata da Alessandro Farnese il vecchio (1468-1549), futuro papa Paolo III, e portata a termine dal nipote, il cardinale Alessandro Farnese il giovane (1520-1589), il quale affidò il lavoro a Jacopo Barozzi detto il Vignola e a Tommaso Ghinucci (che costruì forse le fontane di Villa d’Este a Tivoli, volute dal cardinale Ippolito d’Este).

Costruzioni analoghe, palazzi e ville con i loro giardini o “boschi”, sono in realtà più numerose e in buona parte sconosciute, ampiamente rimaneggiate o addirittura perdute; parte di esse costituiva di certo soltanto una tranquilla residenza di campagna, ma in altri casi vi sono indizi di una possibile significazione alchemico-ermetica del complesso o di parte di esso.

I signori della regione erano principalmente i Farnese e gli Orsini, le cui proprietà si trovano in particolare accentrate tra Viterbo e il lago di Bolsena.

Tra le possedimenti della famiglia Farnese in Tuscia vi sono la Rocca Farnese di Capodimonte e il Palazzo Farnese di Gradoli, costruiti da Antonio Sangallo il Giovane su commissione di Alessandro Farnese il vecchio. Il castello di Vignanello (ora proprietà Ruspoli) era proprietà di Beatrice Farnese dei Duchi di Làtera, sorella di Galeazzo e zia di Giulia moglie di Vicino Orsini (da non confondere con Giulia «la bella»). A Carbognano (ora proprietà privata), vicino a Caprarola, Giulia «la bella» (1475-1524), sorella di Alessandro Farnese il vecchio e moglie di Orso Orsini, decorò il suo Palazzo con una serie di affreschi centrati sul tema dell’Unicorno.

Il cardinal Tiberio Crispo (1498-1566), figliastro di Alessandro Farnese il vecchio, costruì a Bolsena, la sua Rocca ricca di riferimenti ermetici all’Unicorno, e Mario Farnese Duca di Làtera (1548-1619) fece affrescare a Farnese, forse il luogo di origine della famiglia, la chiesa di S. Anna con immagini alchemico-ermetiche.

Dal canto loro gli Orsini avevano possedimenti prossimi a quelli dei Farnese sia intorno a Viterbo che nella zona a nordovest di Bolsena. In particolare ricordiamo tre parchi ornati di figure simboliche scolpite nel tufo: il più vasto e tutt’ora abbastanza ben conservato è il Sacro Bosco di Bomarzo, costruito da Vicino Orsini, marito di Giulia Farnese dei Duchi di Làtera; gli altri due, costruiti dai cugini di Vicino, si trovano a Pitigliano, in località Poggio Strozzoni, e a Sorano, sotto il bastione San Marco della fortezza Orsini[2], ma ne rimangono solo alcuni ruderi.

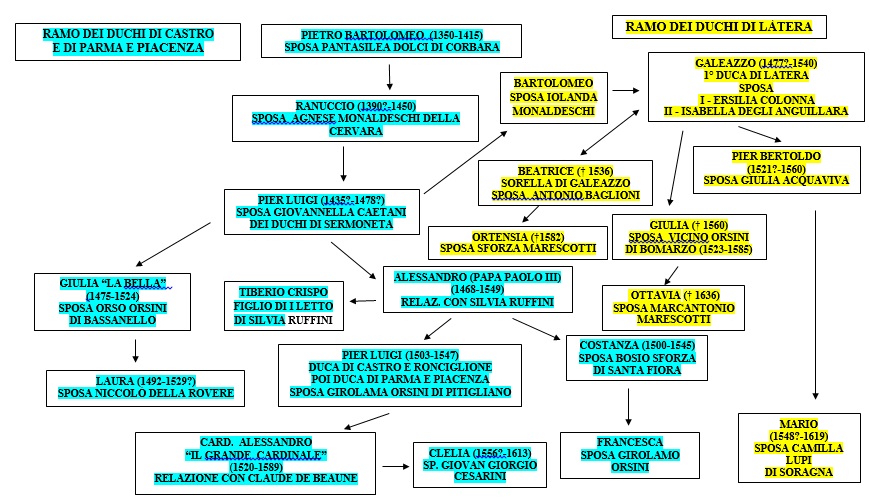

I nomi delle due casate sono intrecciati da una rete di matrimoni come si può vedere da una tavola dell’albero genealogico dei Farnese Fig. 1, riferita al periodo che qui ci interessa, tra gli ultimi decenni del ‘400 e la fine del ‘500.

Fig. 1: Albero genealogico delle famiglie Farnese di Castro e di Làtera (copyright P. Galiano).

ALESSANDRO FARNESE IL VECCHIO

Parlare di tutti questi luoghi e di coloro che li fecero costruire non è possibile in un articolo, per cui restringerò il campo partendo da una domanda: come si spiega questo improvviso fiorire di «dimore filosofali» nell’arco di un secolo e in una regione così delimitata?

La risposta quasi certamente è nella figura di Alessandro Farnese il vecchio, cardinale e poi pontefice come Paolo III: fu lui molto probabilmente il promotore dello sviluppo dell’Ermetismo nella Tuscia e della diffusione del pensiero ermetico e alchemico fra i suoi parenti e conoscenti.

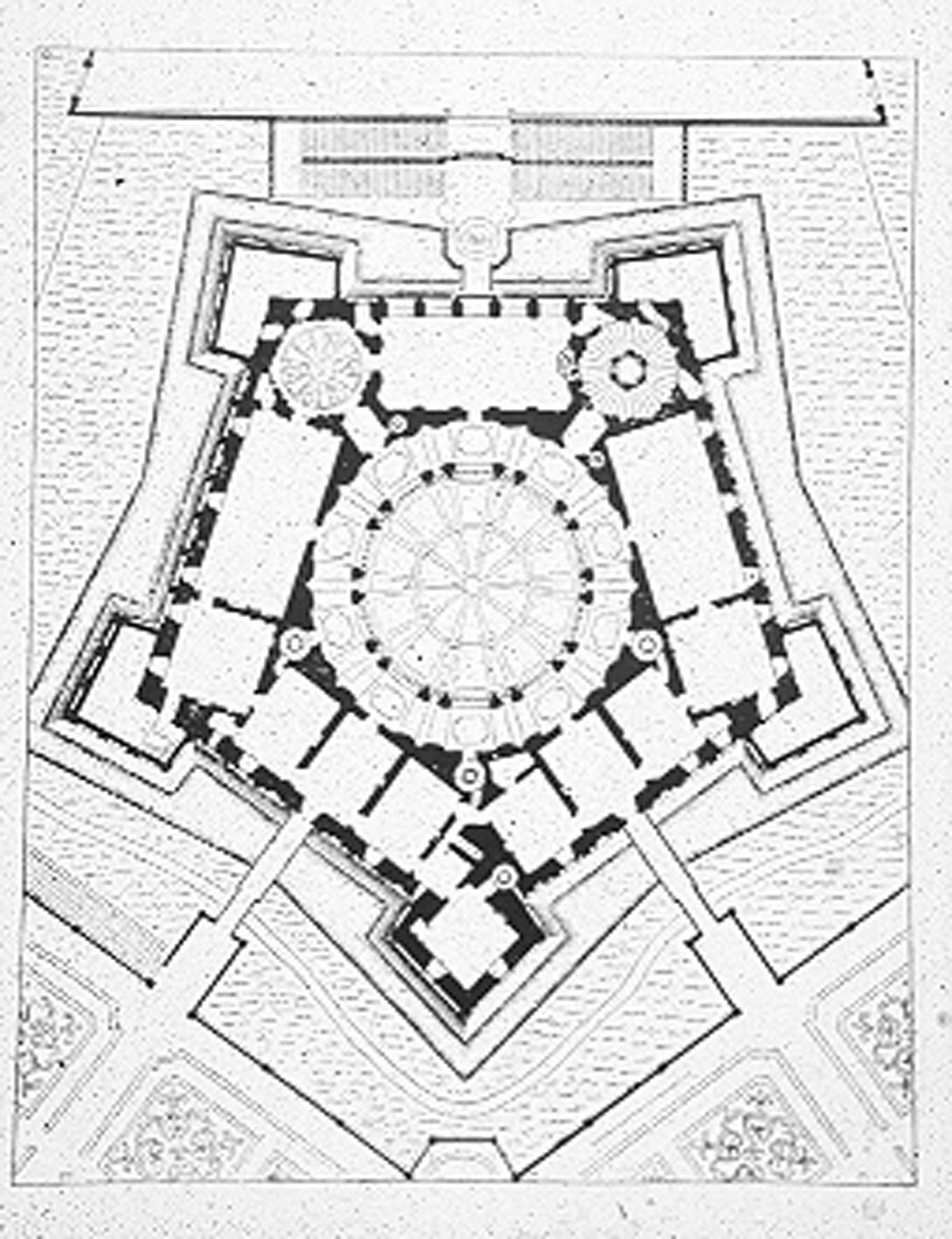

Ma se la sua attività edilizia fu intensa nella Tuscia, con la costruzione della villa di Caprarola Fig. 2 e dei palazzi farnesiani di Gradoli e di Capodimonte, altre sue opere non meno importanti si trovano a Roma, tra le quali ricordo la sistemazione della piazza del Campidoglio affidata a Michelangelo, ove fece innalzare la statua di Marco Aurelio, la costruzione del Palazzo Farnese e il completamento della Cappella Sistina con il Giudizio di Michelangelo. Sono però altri due i monumenti su cui portare l’attenzione per i loro possibili significati ermetici, la cosiddetta Torre di Paolo III e la sistemazione degli appartamenti pontifici a Castel Sant’Angelo con i cicli pittorici che, come vedremo, proprio cristiani non si possono definire.

Fig. 2: Pianta del Palazzo Farnese di Caprarola (da Wikimedia commons).

Una breve nota biografica è necessaria per mettere a fuoco il personaggio.

Alessandro Farnese, cardinale dal 1493 e papa con il nome di Paolo III dal 1534, era il fratello di Giulia «la bella», amante del papa Alessandro VI Borgia, a cui egli dovette la sua carriera ecclesiastica.

In gioventù ebbe come insegnante Pomponio Leto (1428-1498), il grande filologo e storico di Roma (e forse non solo), fondatore dell’Accademia Romana poi sciolta dalla Curia per il suo deciso atteggiamento pagano.

Alessandro era così scapestrato che venne incarcerato a Castel Sant’Angelo e poi scarcerato per intercessione di Lorenzo il Magnifico, il quale lo volle presso di sé a Firenze. Rimase presso la corte medicea per tre anni dal 1486 al 1489, quindi all’età tra i 18 e i 20 anni: qui partecipò agli incontri dell’Accademia Neoplatonica che si riuniva nella villa medicea di Careggi, fondata nel 1462 da Cosimo de’ Medici e da lui affidata a Marsilio Ficino (1433-1499), per cui Alessandro ebbe come insegnanti il Ficino e gli altri sapienti che partecipavano all’Accademia, tra cui Pico della Mirandola, Poliziano, Nicola Cusano, Leon Battista Alberti.

Per comprendere quali fossero gli studi di Alessandro ricordo che Marsilio Ficino fu il caposcuola del neoplatonismo e neopitagorismo in Italia, traduttore del Corpus Hermeticum, giunto in Italia in quegli anni e pubblicato a Treviso nel 1471 con il titolo Pimander, delle opere integrali di Platone, di Plotino e dei neoplatonici greci, fino ad allora conosciute solo attraverso le citazioni degli autori latini, nonché della Teogonia di Esiodo, degli Inni omerici e degli Inni orfici; la sua opera comprese la traduzione di testi talmudici e cabalistici, argomento che sarà ripreso e approfondito dal cardinale Egidio da Viterbo[3] (1469-1532), che ne traspose i principi in una nuova cabala cristiana (Egidio aveva conosciuto sia Pico della Mirandola a Padova nel 1493 che il Ficino, forse a Firenze nel 1496).

Riprendendo e ampliando un pensiero che risale a Sant’Agostino (Retract. I, 13), Ficino nella sua Theologia platonica de animorum immortalitate, completata nel 1474, espose l’idea di una philosophia perennis secondo cui il Verbo ha portato al compimento e alla perfezione la sapienza appartenuta a una catena ininterrotta di saggi che da Mosè, Pitagora e Platone giunge a noi con la mediazione di Ermete Trismegisto. Questa argomentazione era già ben conosciuta dagli alchimisti, dato che la possiamo leggere nella introduzione scritta da Roberto di Chester nel 1144 al Dialogo di Morieno e del re Khalid[4].

Con una base diciamo così “culturale” di questo genere, ricevuta prima da Pomponio Leto e poi da Marsilio Ficino, gli interessi del futuro Papa non potevano non comprendere quanto apparteneva al campo dell’Ermetismo e delle tradizioni antiche, in particolare quella di Roma, di cui fu un grande cultore. Questo permette di comprendere le particolari opere pittoriche che egli volle a Roma, sul Campidoglio e a Castel Sant’Angelo.

LA TORRE DEL CAMPIDOGLIO DI PAOLO III

Fig. 3: Torre di Paolo III sul Campidoglio (foto John Parker, da Wikimedia commons).

La cosiddetta Torre di Paolo III Fig. 3 era un palazzo pontificio eretto a fianco dell’Ara Coeli sul Campidoglio e collegato al Palazzetto San Marco, oggi Palazzetto Venezia, da un passetto Fig. 4 molto simile al Passetto di Borgo che Nicolò III aveva fatto costruire nel 1277 tra il Vaticano e Castel Sant’Angelo.

Fig. 4: Passetto della Torre di Paolo III (da www.info.roma.it).

Eretta tra il 1535 e il 1539, la costruzione venne demolita per i lavori del Vittoriano nel 1886[5] ma per fortuna i frati Minori Osservanti, proprietari del palazzo che era stato trasformato in convento, ne avevano conservato alcune pitture murali, facendole staccare e trasportare su pannelli di tela. Questi affreschi, dapprima depositati e restaurati presso l’Istituto di Belle Arti, ora si trovano nella Caserma dei Carabinieri “Giacomo Acqua” di Piazza del Popolo a Roma[6].

Sono due gli affreschi che qui prendiamo in esame: la Dama e l’Unicorno Fig. 5 e la Teoria dei Danzanti Fig. 6 e 7.

Fig. 5: Torre di Paolo III: La Dama e l’Unicorno (foto P. Galiano).

Fig. 6: Torre di Paolo III: la cosiddetta Teoria dei danzanti, parte sinistra (foto P. Galiano).

Fig. 7: Torre di Paolo III: la cosiddetta Teoria dei danzanti, parte destra (foto P. Galiano).

L’immagine della Dama con l’Unicorno è un simbolo antico[7], ma nel caso dei Farnese assume un significato particolare essendo l’Unicorno, insieme al Giglio e più raramente al Delfino, uno degli emblemi araldici della casata. È significativo che nei dipinti esso sia spesso associato alla Dama, a significare la capacità di tenere sotto controllo la potenza scatenata dell’animale per mezzo della purezza incarnata nella vergine sul cui grembo l’Unicorno poggia la testa. A volte, ad esempio negli affreschi del Castello di Carbognano, appartenuto a Giulia Farnese sorella di Paolo III, la vergine nutre con il suo latte l’Unicorno Fig. 8: siccome l’Unicorno è alchemicamente simbolo del mercurio igneo, qui dovrebbe essere raffigurata l’operazione alchemica della purificazione del mercurio mediante il lac virginis per fissarlo nella forma stabile.

Fig. 8: Castello di Carbognano: La Dama che allatta (foto G. Moscatelli, da www.canino.info).

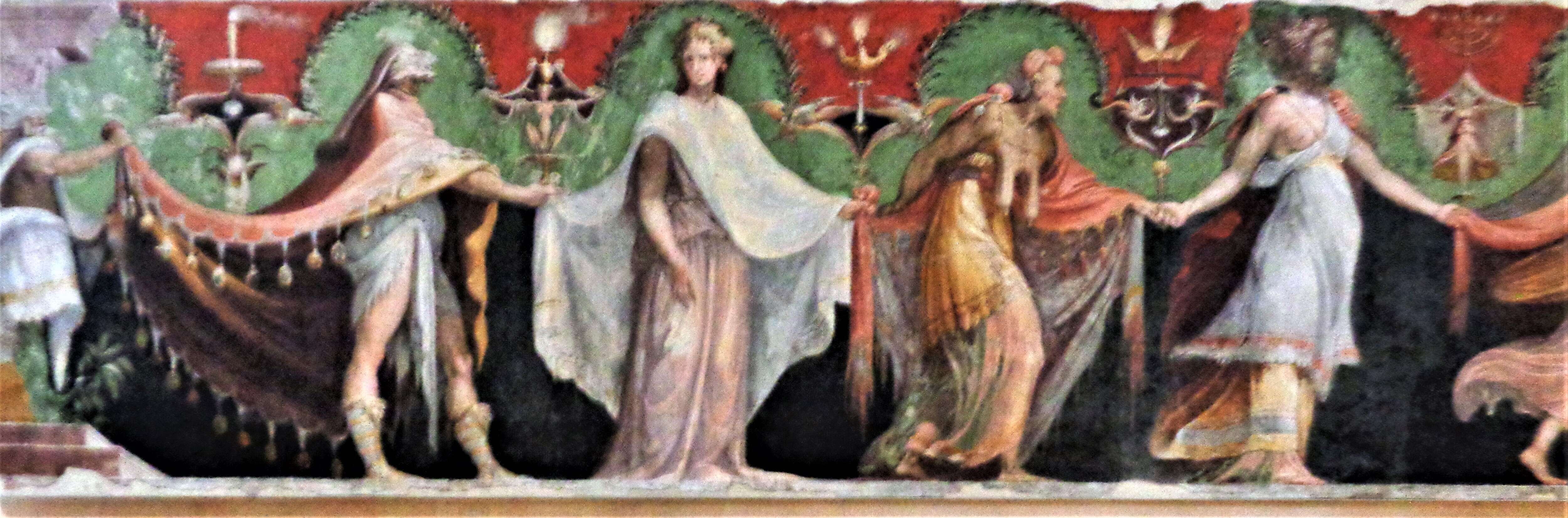

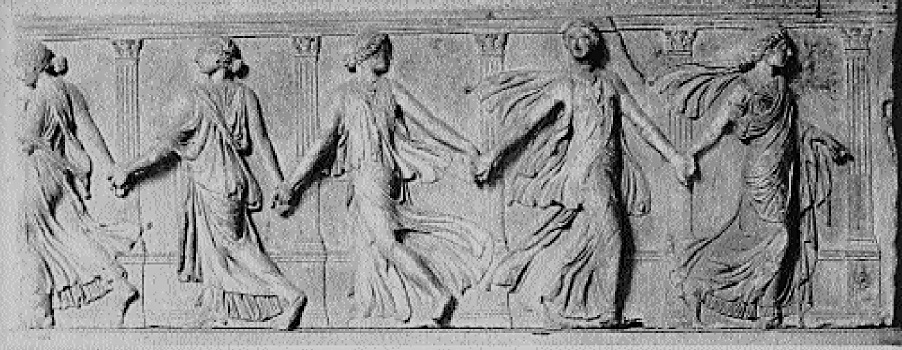

Il secondo affresco è la cosiddetta Teoria dei Danzanti: si tratta di un soggetto che si fa risalire a bassorilievi dell’antichità romana, conosciuti nel XVI secolo, come le Danzatrici Borghese del I sec. d. C. Fig. 9, e d’altra parte fu proprio Paolo III il primo pontefice a creare una sorta di Commissariato per le opere d’arte antiche, il loro ritrovamento e la protezione. Il motivo della Danza ebbe fortuna nel ‘500, ma mentre in alcune raffigurazioni si tratta di una vera danza, come si vede sia a Castel Sant’Angelo (dove il corteo è costituito da quattro figure, la prima barbata come nell’affresco della Torre, la seconda una donna anziana a cui seguono un uomo con il capo coperto da un cappello e una giovane donna a seno scoperto), sia a Caprarola Fig. 10, nell’affresco voluto dal nipote omonimo del Papa, sia in disegni, come quelli conservati alla Windsor Castle Library, al Gabinetto delle Stampe degli Uffizi di Firenze e nel Museu Nacional de Arte antigua di Lisbona Fig. 11 (disegni parziali in quanto mancano alcune figure), il tema effigiato nella Torre di Paolo III ha particolarità uniche e a mio parere il nome dato dagli studiosi di Teoria dei Danzanti è da considerarsi improprio perché non si tratta di una vera e propria danza ma piuttosto di una processione, e non certo una processione cristiana.

Fig. 9: Rilievo delle Danzatrici Borghese (prima metà del II sec. a. C. - Museo del Louvre, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, n° MR 747, - https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010275681 – pubblicazione digitale a scopo scientifico ed educativo).

Fig. 10: Palazzo Farnese di Caprarola: la cosiddetta Teoria dei danzanti (foto D. Lombardi).

Fig. 11: Disegno di anonimo: la cosiddetta Teoria dei danzanti (XVI sec. - Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga, foto Direção-General do Património Cultural, Arquivo de Documentação Fotográfica).

Nell’affresco della Torre si vedono otto figure: il corteo inizia a sinistra con la figura di quello che potrebbe essere un servitore che regge il mantello di un uomo con il berretto che gli nasconde in parte il volto, forse un giovane adulto, al centro si vedono tre fanciulle e una vecchia con i seni scoperti e pendenti, precedute da un anziano barbato e vestito con un grande manto bianco. Il corteo si dirige a destra verso un vecchio nudo e obeso, con il mantello gettato sulle spalle, il quale sembra essere oggetto di particolare riverenza da parte dei componenti del corteo. L’ottavo personaggio potrebbe essere interpretato come un “filosofo” o un “sapiente”, non avendo alcun simbolo che lo possa far giudicare come Dioniso, per cui la “danza” non è una danza dionisiaca ma si tratta di un rituale del quale non abbiamo elementi per comprenderne il significato.

Gli oggetti che i Danzanti portano in mano sembrano essere “stendardi” di varia forma contenenti raffigurazioni non comprensibili (solo quello tra la fanciulla e l’uomo barbuto è leggibile come due uccelli che bevono a una fontana) e sovrastati da una torcia o una candela accese, il che farebbe pensare a un rituale che si svolge di notte o in un luogo chiuso e oscuro.

GLI AFFRESCHI DI CASTEL SANT’ANGELO

Tra il 1543 e il 1548 Paolo III fece ristrutturare i livelli superiori di Castel Sant’Angelo realizzando una serie di sale che vennero affrescate a partire dal VI livello; le sale sono disposte al V livello verso i giardini del Castello, quindi a nord, e al IV livello nella direzione opposta, cioè a sud verso il Tevere[8]:

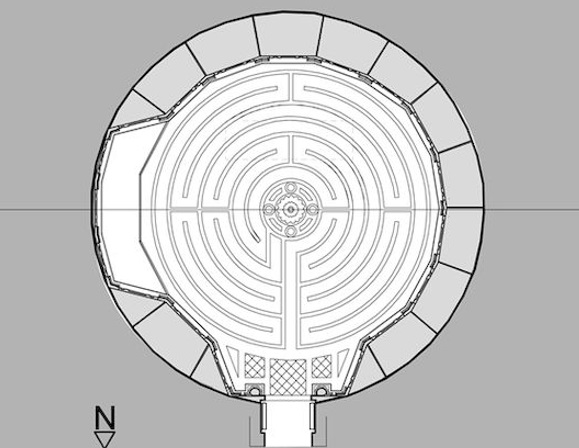

- al V livello si trovano le tre piccole sale de La Cagliostra (affrescate con simboli araldici della casa Farnese), la Sala dell’Adrianeo (monumenti di Roma antica) e la Sala dei Festoni (motivi decorativi), dalle quali si passa nella Biblioteca (storia di Roma dalla fondazione ad Adriano), dove inizia il Corridoio pompeiano che collega la Biblioteca alla Sala Paolina del livello sottostante; dalla Biblioteca si accede alla Sala del Tesoro (pavimento raffigurante un labirinto);

- al IV livello si trovano la Sala Paolina (Alessandro Magno, divinità marine, storie di San Paolo), la Sala del Perseo (mito di Perseo, studiolo del pontefice) e la Sala di Amore e Psiche (mito di Amore e Psiche, camera da letto del pontefice); il piano si apre sui giardini di Castello con la Loggia di Paolo III;

- al III livello si trova la sala affrescata per ultima, che porta il nome di Sala di Apollo, ricca di decorazioni di vario tema (mito di Apollo, le sette Muse, le sette Arti, Vittorie alate).

I cicli pittorici voluti da Paolo III presentano una caratteristica importante: le uniche immagini riferibili al Cristianesimo, a parte quelle dell’Arcangelo Michele ripetute più volte, sono rappresentate in pratica solo dal ciclo di San Paolo che si trova nella Sala Paolina: tutti gli altri affreschi riguardano prevalentemente storie dell’antichità (Roma, Adriano, Alessandro Magno), miti pagani (Perseo, Amore e Psiche) e divinità dei Gentili. Che Paolo III conoscesse a fondo la storia antica e la mitologia è comprensibile, essendo stato allievo di Pomponio Leto e di Marsilio Ficino, ma questi cicli pittorici sembrano andare al di là della semplice rievocazione intellettuale, come ritengono anche alcuni studiosi.

È impossibile dire se la scelta delle stanze in cui realizzare gli affreschi sia stata voluta o casuale, in base alle disponibilità di spazio senza alterare la disposizione delle stanze dei Papi che lo avevano preceduto, ma per certi aspetti sembra di poter ipotizzare che Paolo III abbia voluto realizzare una sorta di “percorso iniziatico” disposto su tre livelli.

Proviamo quale possa essere questo ipotetico “percorso”[9]: potrebbe avere inizio dal III livello con la Sala di Apollo, che, pur essendo l’ultima in cui i pittori hanno lavorato, presenta i caratteri di un “inizio”, in quanto in essa è raffigurato Apollo come protettore delle Arti necessarie all’uomo per la conoscenza del cosmo. Apollo, il sole simbolo della Sapienza, è accompagnato dalle sette Muse e dalle figure di sette Arti che non sono le Arti del Trivio e del Quadrivio[10]: sulla parete ad est sono raffigurate Poesia, Grammatica e Geometria, a sud Teologia e Astronomia, a nord Musica e Alchimia, mentre sulla parete occidentale si trova la coppia formata da Mercurio e Atena, l’Hermatena che si vede anche nel Palazzo Farnese di Caprarola affrescata dai fratelli Zuccari sulla volta dello studiolo del cardinale Alessandro il giovane, nipote del pontefice.

Interessante il simbolo dell’Alchimia Fig. 12 e Fig. 13: una donna che regge una gabbia nella quale è rinchiuso un piccolo drago, immagine che indica il dominio dell’Arte da parte dell’adepto, così come a volte si vede in alcune immagini della Dama che addomestica l’Unicorno (simbolo non a caso ricorrente della casata dei Farnese), in cui l’Unicorno è rappresentato non come un animale maestoso ma di piccole dimensioni come nella Dama con l’Unicorno di Raffaello.

Fig. 12: Castel Sant’Angelo, Sala di Apollo, Perin del Vaga: L’Alchimia (da: Gli affreschi di Paolo III a Castel Sant’Angelo1543–1548. Progetto ed esecuzione, catalogo della mostra, a cura di F.M. Aliberti Gaudioso, E. Gaudioso, vol. II, De Luca Edizioni d’Arte, Roma 1981, fig. 188, per gentile concessione dell’editore).

Fig. 13: Particolare della figura precedente.

Dalla Sala di Apollo si sale al IV livello nella Sala Paolina a cui seguono le due Sale del Perseo e di Amore e Psiche: le Arti hanno dato la base necessaria per formare la conoscenza dell’adepto ma occorre superare lo stato umano divenendo eroi (Alessandro e Adriano, il guerriero e lo statista) e semidei (Perseo) fino a giungere a una condizione superiore in cui l’animico (Psiche) si purifica e si realizza nella riunione con lo spirito (Amore). La Psiche di Apuleio non è l’anima nel senso religioso del termine ma il simbolo di ciò che in Alchimia è il Mercurio come potenza acquorea e femminile instabile, chiamato nei trattati alchemici servus fugitivus, che deve divenire fisso, ed Eros è Amore come fuoco maschile, creativo e fissante.

Con il passaggio al V livello si giunge alla Biblioteca, il luogo in cui realizza la perfezione della rinascita e il suo sviluppo glorioso (la nascita e gli eventi di Roma) fino a identificarsi con il Principio (l’Imperatore Adriano, che per Paolo III costituiva il modello dello statista e del filosofo) per completarsi alla fine del percorso nella Sala del tesoro Fig. 14, metafora per la realizzazione dell’Oro alchemico, che ha nel Labirinto del pavimento Fig. 15 il simbolo del difficile percorso di ricerca del centro, un Labirinto circolare costruito a somiglianza del più celebre Labirinto di Chartres, a sua volta derivato dall’alchemico Labirinto di Salomone Fig. 16.

Fig. 14: Castel S. Angelo: Sala del Tesoro (da Wikimedia commons).

Fig. 15: Castel S. Angelo: disegno del labirinto (disegno di F. Colonnese: Le “mostruose” meraviglie di Paolo III Farnese: cosa nasconde la Sala del Tesoro di Castel S. Angelo?, www.aboutartonline.com).

Fig. 16: Il Labirinto di Salomone (M. Berthelot, Collection des anciens alchimistes grecs, Georges Steiheil editeur, Paris 1887, vol. I, p. 157 fig. 30).

Le opere realizzati a Roma da Paolo III Farnese, e in particolare gli affreschi della Torre del Campidoglio e di Castel S. Angelo, sono in perfetta sintonia con le ville, i giardini e gli affreschi che saranno creati nella Tuscia laziale dai suoi parenti e dagli appartenenti alla cerchia di conoscenti che a lui faceva riferimento, per cui è lecito ipotizzare che costoro possano essere stati iniziati da Paolo III alla conoscenza ermetico-alchemica, lasciando a noi la raffigurazione plastica della Via da seguire con la meditazione sulle loro opere.

[1] Rimando per una più ampia conoscenza dell’argomento della “Tuscia ermetica” agli articoli pubblicati sul sito della Fondazione Lanzi www.simmetriainstitute.com il 14 Luglio 2014 Le Dimore filosofali della Tuscia del XVI secolo parte prima e il 19 Marzo 2023 Il Palazzo Farnese di Caprarola: note sull’affresco della Hermatena.

[2] Sofia Varoli Piazza, Paesaggi e giardini della Tuscia, De Luca Edizioni d’Arte, Roma 2000.

[3] Egidio aveva anche rapporti con Vittoria Colonna, a cui dedica sei madrigali nei primi anni del ‘500 (Germana Ernst nel Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, 1993): la Colonna, amica e protettrice di Michelangelo, rivestì un ruolo importante nei rapporti tra i diversi gruppi di cattolici che erano avversi alla degenerazione della Curia romana, fino a passare esplicitamente dalla parte dei Protestanti che andavano prendendo piede in Italia. Sull’argomento rimando ai miei articoli già citati.

[4] Se il prologo al Dialogo tra Morieno Romano e re Khalid fu veramente scritto da Roberto di Chester nel 1144, la trasmissione della Sapienza da Enoch ad Ermete Trismegisto e da questi ai «filosofi» che da lui discendono, base della philosophia perennis, sarebbe stata già affermata alla metà del XII secolo, sia che l’originale di questo trattato sia veramente in lingua araba, sia che, come ritengono alcuni ricercatori (e io concordo su questa tesi), si tratti invece di opera di un autore ignoto di lingua latina, probabilmente un chierico buon conoscitore dell’Alchimia (si veda Morieno Romano. Dialogo tra Morieno e re Khalid, a cura di Paolo Galiano, ed. Simmetria, Roma 2021).

[5] Anche il Gregorovius cercò di opporsi alla demolizione e indirizzò una lettera al Presidente dell’Accademia di S. Luca nel tentativo di salvare il palazzo (Paola Picardi, Gli affreschi del palazzo di Paolo III al Campidoglio, in «Paragone. Arte», 54 (2004), pp. 3-25, p. 6).

[6] Ringraziamo il Comando per averci con grande cortesia consentito l’accesso alla Caserma per visionare gli affreschi originali restaurati, nonché di averci concesso il permesso di pubblicare le immagini.

[7] Rimando per una conoscenza approfondita ai due articoli sull’Unicorno che ho pubblicato online sul sito della Fondazione Lanzi www.simmetriainstitute.com l’8 Marzo 2020.

[8] La descrizione dei livelli segue la guida del monumento di Nunzio Giustozzi (a cura di), Castel S. Angelo, Electa, Milano 2003.

[9] La descrizione degli affreschi presenti negli appartamenti pontifici si basa sul catalogo in due volumi della mostra realizzata per il restauro del complesso Gli affreschi di Paolo III a Castel Sant’Angelo. Progetto ed esecuzione 1543–1548, a cura di F.M. Aliberti Gaudioso, E. Gaudioso, De Luca Edizioni d’Arte, Roma 1981.

[10] Le Arti del Trivio sono Grammatica, Retorica e Dialettica, le Arti del Quadrivio Geometria, Aritmetica, Musica e Astronomia, mentre a Castel S. Angelo Retorica, Dialettica e Aritmetica sono sostituite da Poesia, Teologia e Musica.