Ricorre quest’anno il V Centenario della nascita del signore di Bomarzo, artefice del Sacro Bosco

di Bomarzo e delle sue enigmatiche sculture che costituiscono ancora oggi una delle forme dell’immaginario ermetico-alchemico del XVI secolo, il cui significato ancora è difficilmente comprensibile per noi moderni.

Se il Sacro Bosco, dopo i primi decenni dalla sua creazione, rimase per secoli ignorato o disprezzato dagli studiosi fin quando non fu riscoperto nel XX secolo, la storia della vita di Vicino Orsini e soprattutto la sua personalità e i suoi moventi nel costruire sia il Castello Orsini di Bomarzo sia, in particolare, il Sacro Bosco solo dalla prima metà del Novecento sono stati oggetto di ricerche e di studi sempre più approfonditi e dettagliati, con risultati non sempre consoni alla reale figura di questo singolare esponente dell’Ermetismo della Tuscia laziale. Tra tutti i ricercatori che hanno cercato di sciogliere i tanti nodi legati alla storia di Vicino Orsini, da Giuseppe Zander a Eugenio Battisti, da Josephime von Hennenberg a Jacqueline Theurillat e Horst Bredekamp, a mio parere il migliore è il testo di Maurizio Calvesi[1], la cui analisi storica ed artistica mi sembrano le più precise e interessanti.

LA VITA DI VICINO ORSINI

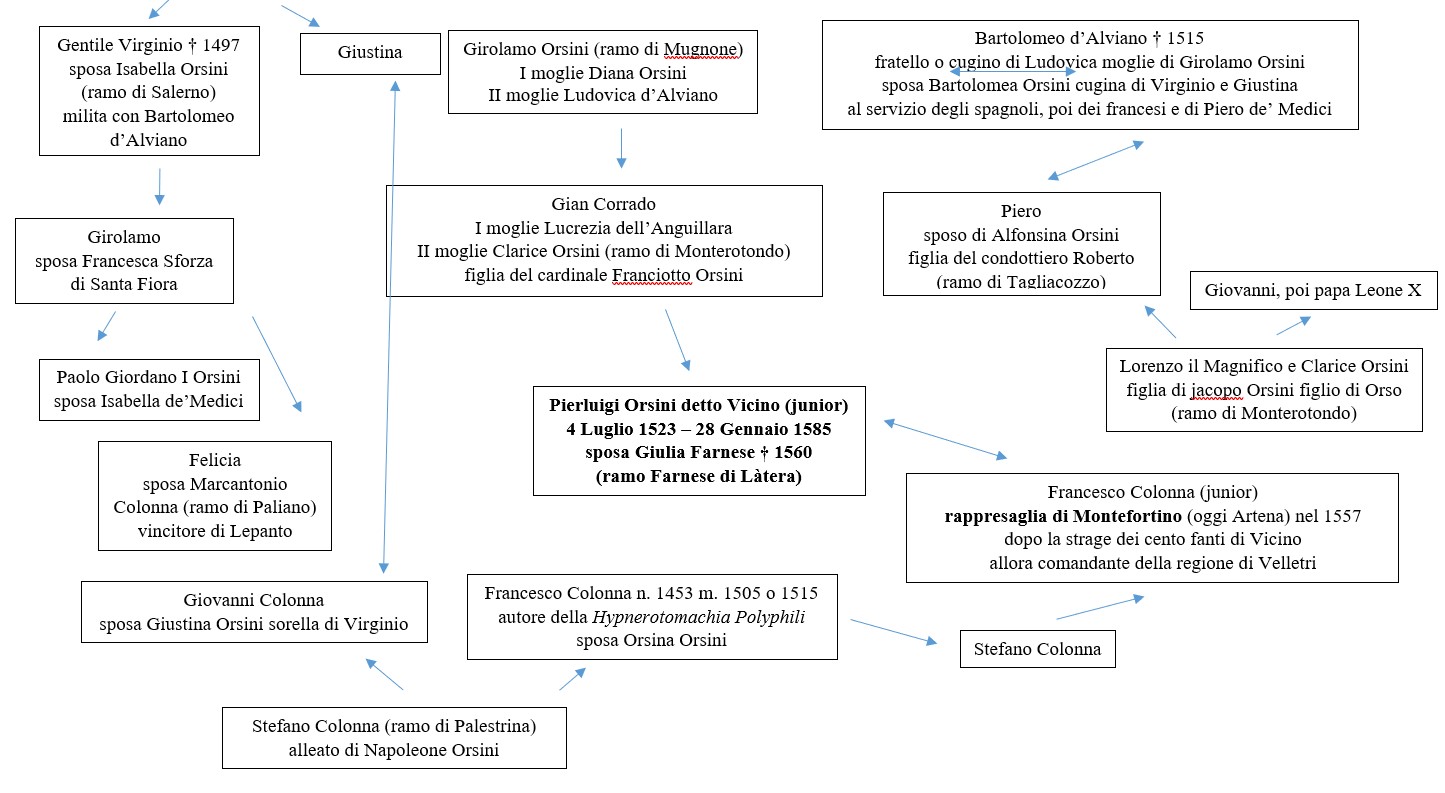

Vicino Orsini Fig. 1 nacque il 4 Luglio 1523 a Roma da Gian Corrado , degli Orsini del ramo di Mugnano, e da Clarice Orsini, omonima della Clarice sposa di Lorenzo de’ Medici, anch’essa del ramo di Monterotondo, figlia del cardinale Franciotto Orsini e di Violante Orsini, ambedue del ramo degli Orsini di Monterotondo. Il nome, Pierfrancesco II detto Vicino, gli era stato dato dai genitori in segno di riconoscenza nei confronti di Pierfrancesco I Vicino, nonno materno di Clarice, dal quale alla sua morte nel 1503 Gian Corrado aveva ricevuto in eredità il feudo di Bomarzo, in quanto parte dei suoi feudi per fidecommesso testamentario andava in successione per esclusiva linea maschile[2].

Fig.1 – Pierluigi II Orsini detto Vicino (medaglione di Pastorino de’ Pastorini, ora al British Museum, n° G3,IP.1131 – pubblicazione per uso non commerciale).

Non ci si stupisca sulla complessità dei rapporti genealogici che vado esponendo, perché è solo con la conoscenza dei rapporti interparentali che è possibile comprendere chi fosse Vicino Orsini e quali conoscenze e amicizie fossero parte integrante della sua, per così dire, “rete di contatti”. I legami dovuti alla politica matrimoniale dei diversi rami della famiglia Orsini Fig. 2 consentì di collegarsi a due famiglie di grande importanza per questo secolo: i Medici di Firenze, che sosterranno in molti modi gli Orsini, e i Colonna dei due rami di Paliano e di Palestrina, a cui apparteneva Francesco, l’autore secondo Calvesi e molti altri studiosi della Hypnerotomachia Poliphili, uno dei testi da cui Vicino Orsini prese spunto sia nella costruzione del Castello di Bomarzo che del Sacro Bosco.

Ma Vicino intrecciò anche rapporti con molti artisti e intellettuali del suo tempo dei quali sarebbe lungo fare l’elenco, basti citare Bernardo Tasso, che nella grande schiera di re e di condottieri che salgono “al sommo dell’altiero colle” vede “quel Vicino / ch’ha di pregiato allor cinta la fronte”[3]. I poemi cavallereschi dei Tasso padre e figlio e di Ludovico Ariosto sono considerati dal Calvesi tra le probabili fonti delle sculture del Sacro Bosco.

Fig.2 – Albero genealogico di Vicino Orsini (copyright: Paolo Galiano).

IL PERIODO DELLA VITA MILITARE

Vicino nacque in una famiglia di condottieri e di guerrieri e questa fu la prima attività della sua vita, ma accompagnata dai primi studi e conoscenze che gli consentirono più avanti negli anni di giungere alla fondazione del Sacro Bosco.

Della sua vita militare ricorderò soltanto che dal 1545 (ma il Calvesi pensa di poter retrodatare l’inizio della sua carriera alla battaglia di Perpignano del 1542) fu al servizio della Curia di Roma e degli Spagnoli suoi alleati fino all’abbandono della vita militare intorno al 1557.

In precedenza, forse nel 1543[4], Vicino aveva soggiornato per alcuni mesi a Venezia, città che forse già conosceva perché il padre vi si era rifugiato al tempo del sacco di Roma nel 1537 forse (ma non è certo) con tutta la famiglia. In quest’anno aveva partecipato alle riunioni di un circolo che faceva capo a Pietro Aretino, di cui facevano parte una poetessa famosa al suo tempo, Franceschina Baffo, elogiata dagli scrittori del suo tempo tra cui Giuseppe Betussi, a cui si deve tra l’altro il Dialogo amoroso, in cui elogia più volte Vicino Orsini, e la pubblicazione commentata del Della genealogia degli dei del Boccaccio, e Anton Francesco Doni, illustre letterato fiorentino, al quale si deve la volgarizzazione in lingua toscana delle Epistole di Seneca, autore ben conosciuto da Vicino a cui spesso si rifà nelle sue lettere, soprattutto in quelle indirizzate al suo più grande amico, l’ecclesiastico Giovanni Drouet[5].

Nel 1545 venne chiamato al suo primo incarico di carattere militare (guarda caso, lo stesso anno in cui aveva sposato Giulia Farnese dei Farnese di Làtera, parente sia pure alla lontana del papa Paolo III, discendente del ramo collaterale dei Farnese di Castro), come membro della commissione che doveva studiare le nuove fortificazioni del Borgo intorno al Vaticano insieme a Torquato Conti di Poli, poi suo cognato[6], e questo lo mise in diretto contatto con il papa Paolo III Farnese, che gli aveva conferito l’incarico, grande conoscitore di Ermetismo e Alchimia che aveva sicuramente imparato all’Accademia neoplatonica di Firenze del Ficino e di Lorenzo il Magnifico, che aveva frequentato in gioventù, come si vede dal simbolismo ermetico delle opere da lui create prima a Caprarola con il Palazzo Farnese (lavori conclusi dal nipote, cardinale Alessandro farnese “il giovane”) e poi a Roma, in particolare nella Torre del Campidoglioe negli appartamenti pontifici di Castel S. Angelo[7].

L’anno seguente, nel 1546, prese parte con il Conti ad una spedizione in Germania per l’Imperatore cattolico contro i principi tedeschi protestanti della Lega di Smalcalda. Ebbe così occasione di frequentare il vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo, il cui nome comparirà in delle iscrizioni del Sacro Bosco.

Nel 1557 avvenne l’episodio più oscuro della vita militare di Vicino: la strage di Montefortino, oggi Artena pochi chilometri a sud di Palestrina. I monfortinesi, fedeli ai Colonna, i quali erano nemici della Curia romana, avevano accettato la sottomissione al papa Paolo IV Carafa, successore del Farnese, ma quando giunse un corpo di cento fanti inviati per insediarsi nel paese dall’Orsini allora comandante della piazza di Velletri, nel cui territorio ricadeva Montefortino, essi li uccisero tutti in un agguato. Il papa comandò così una rappresaglia nella quale furono sterminati gli abitanti del paese, uomini donne e bambini e raso al suolo l’abitato[8], dimostrando in tal modo che il concetto di rappresaglia sui civili non è esclusivo del XX secolo.

IL RITIRO NEL CASTELLO DI BOMARZO

Dopo tre anni Vicino abbandonò ogni incarico militare per ritirarsi a Bomarzo, probabilmente a seguito della morte della moglie Giulia: caduto nella depressione e nello sconforto abbandonò quasi del tutto i contatti con il mondo rimanendo in contatto con pochi amici e conoscenti, tra cui il cardinale Farnese il giovane e il suo segretario Annibal Caro, e soprattutto con il suo più caro amico, Giovanni Drouet, con il quale ebbe un lungo scambio di lettere da cui emergono alcuni tratti distintivi dell’Orsini.

L’epistolario consente di ricostruire la personalità di Vicino nella seconda parte della sua vita: da esse emerge uno spiccato scetticismo ironico nei confronti degli uomini, che il Calvesi definisce “scetticismo esistenziale, tipicamente romano, di chi tante ne aveva viste e che tanti idoli dell’autorità religiosa, politica o culturale aveva ben conosciuto da presso”[9], “idoli” che Vicino dileggia scrivendo all’amico: “Alla fin fine questi barboni bianchi ch’hanno nome de savii danno nel coglionorio più che gl’altri”, Il concetto di “giusto mezzo”, il medium tenere beati scritto sulla parete di una delle terrazze del Castello e tratto dall’Hypnerotomachia Poliphili[10], rappresenta il filo conduttore del pensiero di Vicino in questo periodo della sua vita, una concezione epicurea della vita come egli stesso riconosce nelle sue lettere al Drouet, il giusto mezzo nel godere di tutto, cibo e sesso[11], ma senza eccedere in nulla, con un’attenzione particolare per la salute sia spirituale che fisica. Di quest’ultima, anzi, l’Orsini sembra quasi ossessionato, chiede consigli all’amico Drouet, che dimostra una conoscenza approfondita nella farmacopea (argomento nel quale disdegna la nuova tendenza a rifarsi alle idee di Paracelso) e nella dietetica.

Il rapporto con il Drouet fu anche importante per la vita culturale di Vicino: impossibilitato a trovare i libri che potevano interessargli in un piccolo paese come Bomarzo, egli fa affidamento sull’amico per farsi inviare i testi che gli interessano o le novità pubblicate, ricambiando con generosi doni di cacciagione, salumi e botti di vino. Tra i libri inviati ve ne sono alcuni di argomento alchemico (il Drouet era anche astrologo e alchimista, probabilmente spagirico, visto che fa uso nei suoi preparati di rosa e rosmarino, due vegetali tipici della farmacopea alchemica); tra i titoli che emergono dall’epistolario si trovano opere di Levino Lemnio[12], la Vita di Apollonio di Tiana di Filarco, il De triplici vita sana di Marsilio Ficino[13]. Ma sicuramente le letture di Vicino erano più estese: oltre a un’approfondita conoscenza dei classici latini e in particolare delle opere di Seneca, di certo aveva letto le Symbolicarum quaestionum[14] di Achille Bocchi[15], fondatore dell’Accademia Hermatena di Bologna, e la Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna, suo parente acquisito visto che sia Francesco che suo fratello Giovanni avevano sposato una Orsini. Questo lo si può dedurre dalle scritte da lui fatte apporre sia nel castello di Bomarzo sia nel Sacro Bosco e da alcune statue del giardino, come la figura femminile alata sul globo o l’elefante con la torre sul dorso, ispirati dalle immagini dell’opera del Colonna[16].

LE FASI COSTRUTTIVE DEL SACRO BOSCO

Ricostruire la successione nella erezione dei monumenti del Sacro Bosco è complicato in quanto non si sono trovati finora dati certi ma solo accenni ad essi nell’epistolario di Vicino, in particolare nelle lettere inviate al Drouet, ai cardinali Farnese e Madruzzo e ad Annibal Caro, e proprio grazie alle lettere di quest’ultimo, indirizzate all’Orsini e a suo cognato Conti, si suole affermare che i lavori del Sacro Bosco erano iniziati tra il 1563 e il 1564, ma per alcuni, come il Calvesi, si potrebbero retrodatare al 1552[17].

Anche difficile determinare quale sia stato il progressivo sviluppo del Sacro Bosco: l’unica cosa certa che si può dire è che, se ci si basa sulle modalità costruttive, si possono distinguere i monumenti eretti con opera muraria, come il Tempio a Giulia Farnese, la Casa pendente e il cosiddetto Teatro, e quelli creati utilizzando le rocce di tufo presenti sul versante della collina sui due terrazzamenti voluti dal Vicino per rendere più agevole l’accesso alle diverse regioni del Sacro Bosco. Ma anche questa distinzione in due gruppi dei monumenti non dà alcun indizio preciso sulla progressione costruttiva nel tempo.

Tra le possibili interpretazioni, riportiamo quella del Calvesi, sulla quale non concordo ma che almeno è più “omogenea” rispetto ad altre. Per questo autore occorre basarsi sulla possibile provenienza dei simboli concretizzati da Vicino per cui è possibile distinguere una prima fase, in cui l’Orsini avrebbe seguito il viaggio di Polifilo descritto nell’Hypnerotomachia del Colonna dopo la morte di Polia, e una seconda fase, in cui il simbolismo delle statue si rifarebbe ai poemi cavallereschi del tempo di Vicino, scritti da Ludovico Ariosto e da Bernardo e Torquato Tasso (di sicuro Bernardo era in buoni rapporti di amicizia con la casa Orsini, considerata la citazione del nome di Vicino che fa nel suo poema Amadigi).

Il problema della distribuzione nel tempo dei monumenti e delle statue si risolverebbe se si potesse dare risposta a una domanda: Vicino seguiva un programma stabilito fin dall’inizio dei lavori oppure l’idea di ciascuna opera nasceva nella sua immaginazione creativa sulla base di nuove ispirazioni? Come se non bastasse, a complicare la ricerca di un “percorso” nel Sacro Bosco va tenuto presente anche il fatto che, a causa dell’abbandono di esso dopo la sua morte, molti monumenti sarebbero stati spostati dalle piogge e dai terremoti o deteriorati nel tempo e quindi non si può nemmeno essere certi della loro originaria posizione. Ad esempio, è impossibile affermare con certezza quale sia l’inizio del “percorso” da seguire: dal Tempietto detto del Vignola a scendere in basso verso la zona del Teatro per poi risalire (questa l’interpretazione del Calvesi)? oppure dalla cosiddetta Panca etrusca, la cui scritta chiaramente introduce ai misteri del Sacro Bosco[18]? o dalle scritte poste oggi come basamento delle due Sfingi all’attuale ingresso[19]?

Purtroppo non vi è modo di rispondere a questa domanda, ma una possibile ricostruzione del “percorso” è che non ci sia un vero e proprio “percorso”, cioè che i monumenti del Sacro Bosco vadano letti per gruppi separati e non come un racconto iniziatico diviso in tappe prestabilite dall’Orsini.

Di certo Vicino Orsini si dimostra nella creazione del Sacro Bosco uomo colto e raffinato, contrariamente a quanti lo considerano piuttosto un “provinciale”, studioso di testi antichi e moderni, da Seneca a Francesco Colonna e Angelo Bocchi, e certamente, se si considerano i suoi stretti rapporti con personaggi della famiglia dei Farnese e dei Colonna, anche conoscitore dell’Esoterismo di cui si hanno così tante testimonianze di alto livello nella Tuscia del suo tempo. Tutto ciò non vuol dire che per forza Vicino abbia attinto le idee per i manufatti del Sacro Bosco dai testi di questi autori e in particolare dai poemi cavallereschi o da ciò che era stato fatto da altri prima di lui, imitando le figure gigantesche del Madruzzo o di Giulio Romano, o ancora dalle macchine sceniche delle rappresentazioni teatrali del suo tempo, come ritiene invece il Calvesi: l’immaginazione di Vicino (nel senso che al tempo aveva ymaginatio, tenuta ben distinta dalla phantasia e dai phantasmi), cioè la partecipazione al mondo delle Idee secondo quel platonismo che era rinato con l’opera di Marsilio Ficino dell’Accademia neoplatonica di Firenze.

I POSSIBILI “PERCORSI” DEL SACRO BOSCO

Prima di descrivere una possibile interpretazione ermetico-alchemica del Sacro Bosco, per par condicio faccio un breve accenno alla ricostruzione dei “percorsi” del Sacro Bosco secondo il Calvesi, basata, come si è detto, sull’ipotesi che l’Orsini abbia in qualche modo attinto prima all’opera di Francesco Colonna e poi ai poemi cavallereschi dei suoi contemporanei, ricostruendo le tre fasi cronologiche della possibile successione dei monumenti del Sacro Bosco.

- 1553-1556: la Casa pendente per il Calvesi sarebbe precedente il vero e proprio “percorso” del sacro Bosco: se il “primo percorso” si interpreta in relazione all’Hypnerotomachia e il “secondo percorso” ai poemi cavallereschi di Ariosto e dei due Tasso, la Casa pendente sarebbe del tutto estranea al contesto della prima fase costruttiva[20], che Calvesi considera in preciso riferimento all’opera di Francesco Colonna. L’edificio sarebbe stato eretto nel periodo tra la prigionia di Vicino per mano dagli Spagnoli durante l’assedio di Hesdin e la sua liberazione, quindi tra il 1553 e il 1556, o dalla moglie Giulia come una specie di ex voto per il marito o ancora dai due coniugi come ringraziamento per il ritorno a Bomarzo dell’Orsini, e la dedica al cardinale Madruzzo che si legge sul fianco della Casa pendente potrebbe esserne la testimonianza, se il Madruzzo (ma questa è solo un’ipotesi) fosse intervenuto a sollecitarne la liberazione, essendo in ottimi rapporti con la corte di Spagna ma anche conoscente dell’Orsini e in stretto rapporto di amicizia con il cardinale Alessandro Farnese, con cui Vicino era imparentato.

Un altro elemento del sacro Bosco antecedente l’inizio dei lavori è la Cascata sotto la quale sorge il Proteo, in quanto di essa ne scrive Vicino in una lettera ad Alessandro Farnese dell’Aprile 1561: “Una cascata che ò fatto dal muro del lago del mio boschetto”[21].

Che l’idea della Casa pendente sia stata tratta dall’Orsini, come scrive il Calvesi[22], da una tavola delle Symbolicarum quaestionum del Bocchi mi sembra fuorviante, in quanto il Symbolum CXLIII del Libro V mostra l’impresa della famiglia Ruina in cui si vede una torre la cui parte superiore sta crollando mentre la base è ben fissa al suolo, come nella XVI carta dei Tarocchi di Marsiglia Fig. 3, e quindi non è veramente “pendente” come il monumento di Bomarzo.

Fig.3 – “Tarocchi di Marsiglia”: lama XVI, La Torre.

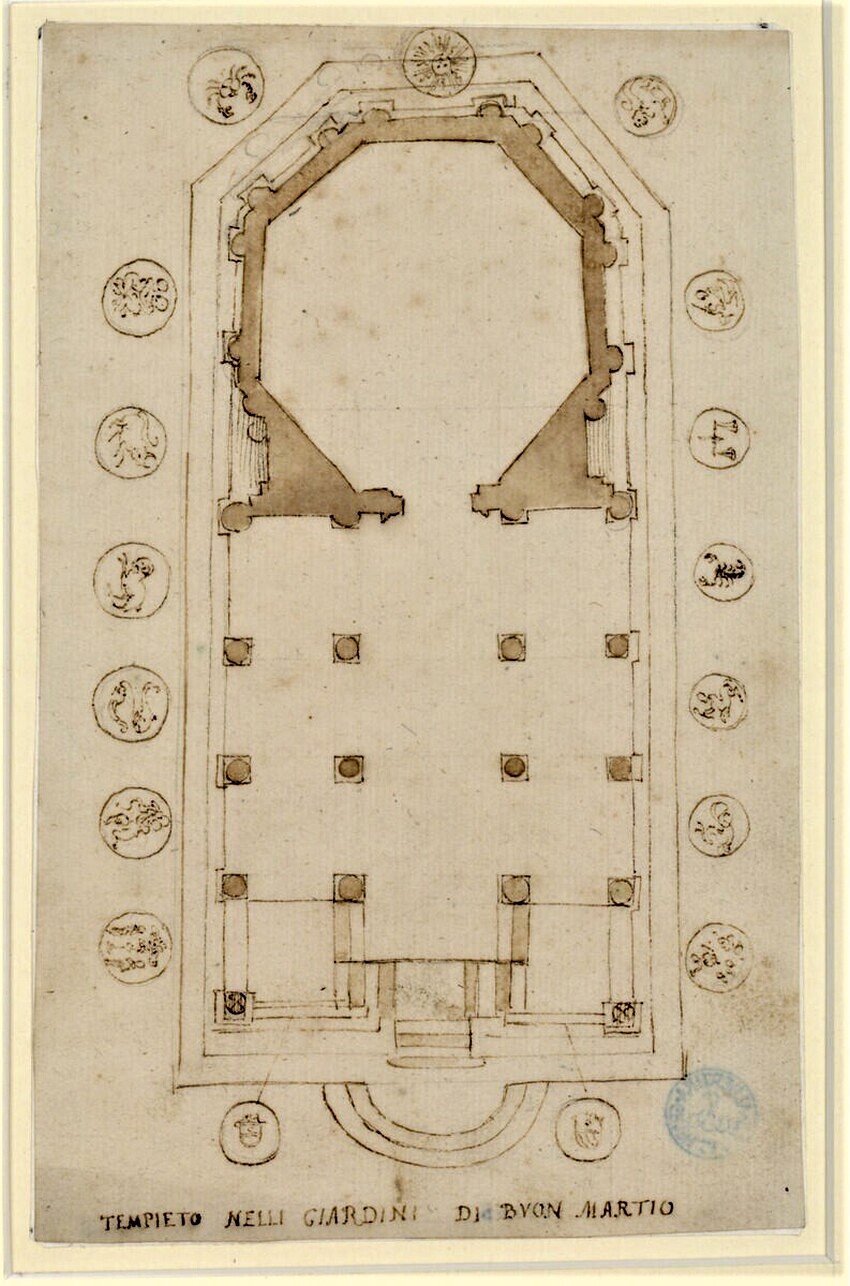

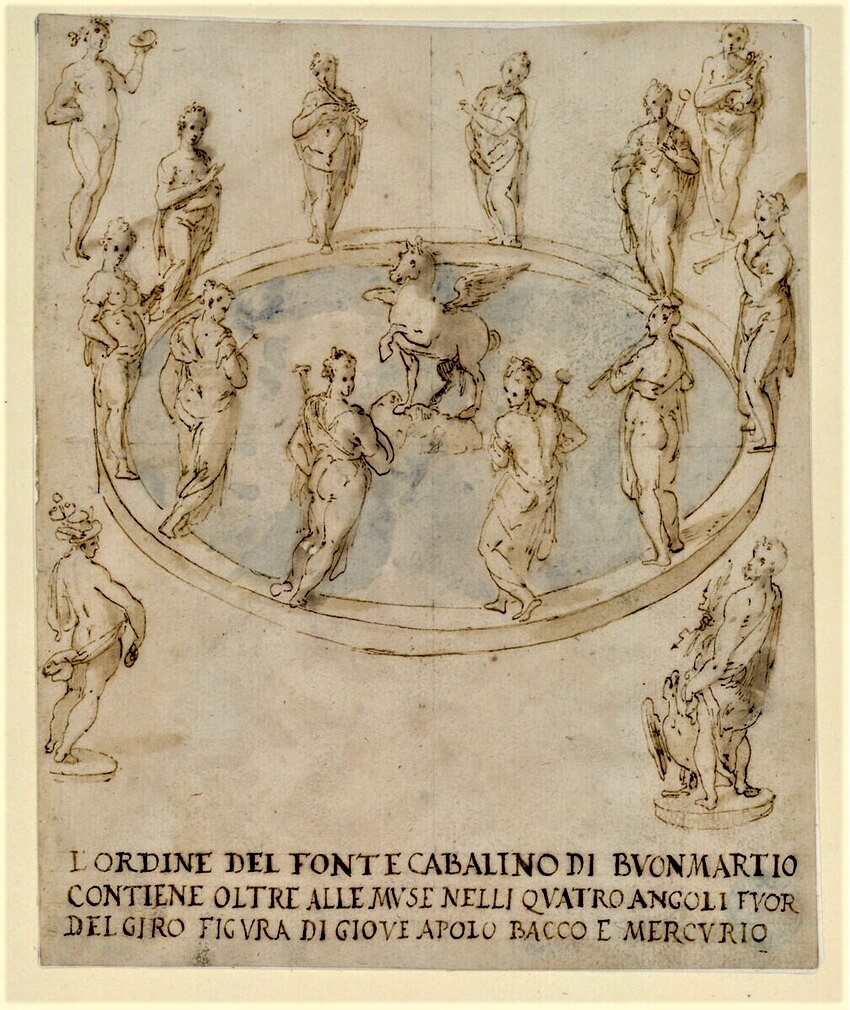

- 1561-1564: la morte di Giulia costituisce un punto cruciale nella vita di Vicino, che abbandona gli incarichi pubblici per ritirarsi a Bomarzo. A questo periodo corrisponderebbe la prima fase costruttiva del Sacro Bosco, ispirata secondo il Calvesi alla storia di Polia, la donna amata da Polifilo. Se così fosse, il primo “percorso” del Sacro Bosco partirebbe dal Tempietto, attestato probabilmente in una lettera di Annibal Caro di Ottobre del 1564, dove Giulia è celebrata come centro dell’universo circondata dai simboli del Sole e dello Zodiaco, secondo la pianta che disegnò nel 1598 Giovanni Guerra[23] 4, e sotto l’impresa della Fenice, simbolo d’immortalità (ma anche impresa del cardinal Madruzzo) che si vede al centro del soffitto del pronao. Il suo sepolcro terreno sarebbe la falsa Tomba etrusca che si trova ai piedi del colle; proseguendo dopo la Casa pendente sarebbero stati costruiti una serie di monumenti che riprenderebbero alcuni temi dell’Hypnerotomachia: il Teatro con accanto la statua di Venere (da altri interpretata come Iside, ma forse raffigurazione dell’Alchimia, come si vede in un affresco di Castel S. Angelo voluto da Paolo III Farnese, il cui una donna tiene in mano una gabbietta con dentro un piccolo drago[24]), le Erme e gli Obelischi (in realtà riposizionati in questo punto), i Falsi ruderi, il Ninfeo e la Fontana del Pegaso, della quale il pittore Giovanni Guerra ci ha conservato una versione più completa Fig. 5. Questa serie di elementi troverebbero un riscontro abbastanza preciso in un eguale percorso seguito da Polifilo nella prima parte dell’Hypnerotomachia[25].

Fig.4 – Giovanni Guerra: pianta del Tempietto di Giulia Orsini, detto “del Vignola” (le immagini del Guerra sono tratte da: Giovanni Guerra, Disegni, 1598, Vienna, Albertina, Graphische Sammlung, https://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/, Max Planck Institute for the History of Science, licenza CC-BY-SA, consultato 01/06/2023).

- Posteriori al 1565 e precedenti il 1580 (?): il Calvesi propone queste date per due monumenti che furono eretti alla fine del “primo percorso”, la Tartaruga e la Fama con le ali e il Gigante squartatore, ambedue di dimensioni gigantesche.

L’amore per il gigantesco potrebbe essere sorto in Vicino con lo stringersi dei suoi rapporti con il cardinale Madruzzo, il quale a partire dal 1560 aveva iniziato i lavori per la sua villa di Soriano su di una preesistente costruzione acquistata proprio dagli Orsini[26], in cui fece costruire la Fontana Papacqua con le enormi figure della Faunessa e di Pan. Fra l’Orsini e il Madruzzo si accrebbe il rapporto già esistente che andò oltre il “buon vicinato”, essendo i due feudi confinanti, rinsaldato anche dalla conoscenza dei due con il cardinale Alessandro Farnese: vi fu un reciproco scambio di visite e di regali tra Bomarzo, Soriano e Caprarola, come testimoniano numerose epistole intercorse tra di loro.

Fig.5 - Giovanni Guerra: Fonte caballino di Buon Martio (Fontana del Pegaso).

Calvesi sottolinea il particolare interesse che il Madruzzo sembra aver avuto verso il gigantesco sia in pittura che in scultura[27], di cui sarebbe testimonianza la conoscenza del Madruzzo con il pittore Giulio Romano, che tre decenni prima aveva affrescato nel Palazzo Tè di Mantova per i Gonzaga una Gigantomachia, tema che Vicino adottò per affrescare una loggia del suo Palazzo, chiedendo consiglio ad Annibal Caro (ma non vi è traccia nell’epistolario della conoscenza da parte di Vicino del lavoro di Giulio Romano).

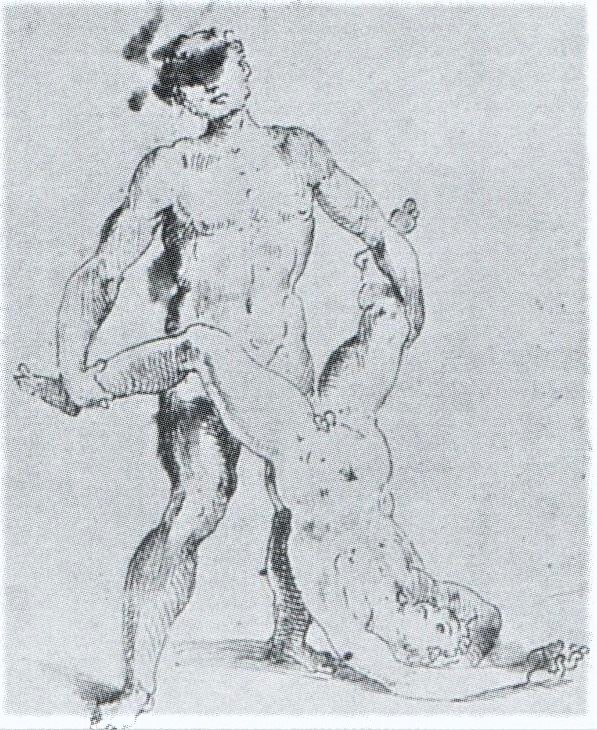

Dei due monumenti di cui si è detto la Tartaruga e la Fama con le ali avrebbe rapporto con l’Hypnerotomachia in quanto rappresentazione visiva del motto Festina lente di Francesco Colonna (nella statua di Bomarzo non vi è traccia delle due trombe presenti nel disegno del Guerra - Fig. 6 e 7), e il secondo sarebbe invece dipendente da un episodio dell’Orlando furioso[28] Fig. 8: in una lettera del 1578 al Drouet Vicino scriveva di voler modificare una statua di Orlando, che quindi già esisteva, e quindi secondo il Calvesi i due personaggi sarebbero Orlando impazzito per amore che squarta un contadino e non, come ora si chiama, Ercole che squarta Caco, rappresentazione che in effetti non ha alcun riscontro nei racconti mitici romani, in cui Ercole uccide Caco stritolandolo tra le braccia.

Fig.6 - Giovanni Guerra: Fontana della Tartaruga e della Fama.

Fig.7 – La Fontana della Tartaruga e della Fama come si vede oggi

(da www.storicang.it, sito del National Geographic, pubblico dominio).

Fig.8 – Giovanni Guerra: Orlando e il pastore.

Questa statua segnerebbe secondo il Calvesi il punto di transizione nei piani di Vicino per il Sacro Bosco dall’utilizzo di strutture architettoniche a complessi statuari giganteschi scolpiti nel tufo e dal passaggio del progetto costruttivo sulla base dei riferimenti all’opera del Colonna a quelli ai poemi cavallereschi dell’Ariosto e dei due Tasso, padre e figlio.

- 1580 (?) – 1585 (?): in un periodo imprecisato, che andrebbe comunque situato tra la creazione dei due monumenti della Tartaruga e dell’Orlando e la morte dell’Orsini, che fino all’ultimo lavorò al completamento del Sacro Bosco, vennero scolpite le statue che si trovano sui due terrazzamenti costruiti tra il Ninfeo e il Teatro a valle e il Tempietto sul sommo del colle. Secondo il Calvesi l’idea di queste opere sarebbe in gran parte dipendente da episodi dei poemi cavallereschi o dalle “macchine teatrali” che venivano costruite per le rappresentazioni sceniche.

L’insieme di esse potrebbe raffigurare la regione infera posta sotto il dominio di Plutone, secondo l’identificazione che fa il Calvesi[29] della statua nota come Nettuno (probabilmente si tratta di un Fiume, affiancato da mostri acquatici e con la cornucopia simbolo dell’abbondanza dei raccolti irrigati FIG. 9), una regione fatta di figure mostruose e gigantesche per suscitare meraviglia e spavento nei visitatori.

Fig.9 – Statua del Fiume, nota come Plutone o Nettuno (da www.storicang.it, sito del National Geographic, pubblico dominio).

Per il Calvesi si tratterebbe di una raffigurazione della foresta incantata della Gerusalemme liberata, la “Selva di Saron” del Canto XIII abitata da Plutone, ma troppi elementi in questa regione del Sacro Bosco non sono riconducibili a storie cavalleresche: accanto a Plutone si trova il gruppo dell’Elefante in battaglia, vi sono animali mostruosi, come il Drago che lotta col leone Fig. 10, la fontana con l’Echidna e la Sirena bicaudata e i due leoni maschio e femmina, il Cerbero, l’antro dell’Orco (che contiene una tavola adatta a banchetti e festeggiamenti e non strumenti infernali), la statua di Cerere (probabilmente non Proserpina come ritiene il Calvesi[30]), tutti elementi non collegabili ai poemi di Ariosto e dei Tasso.

Fig.10 – Giovanni Guerra: Il Drago e i due leoni.

In definitiva, molte considerazioni contrastano con la ricostruzione dei “percorsi” del Sacro Bosco che fa il Calvesi, il quale a sua volta rileva le discrepanze esistenti nel lavoro di altri autori che si sono interessati all’argomento a partire dal Bredekamp. Come ho detto, senza una precisa conoscenza dell’idea che poteva avere l’Orsini dell’opera che andava realizzando ci si può muovere soltanto su di un piano di ipotesi e di giudizi basati sull’inclinazione personale. Tutto questo nulla toglie al valore profondo di quanto è stato fatto e che, sia pure in condizioni non certo ottimali, è giunto fino a noi.

[1] Maurizio Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo. Il Sacro Bosco tra arte e letteratura, Bompiani, Milano 2000.

[2] http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterao/Orsini/orsini-mugnano.htm, consultato 29/05(2023.

[3] “E presso lor Paolo Giordano Ursino / di Santa Fiora l’honorato conte; / Ascanio della Cornia e quel Vicino / c’ha di pregiato allor cinta la fronte” (Bernardo Tasso, Amadigi, canto C). Paolo Giordano I Orsini, del ramo degli Orsini di Bracciano, era il marito di Isabella de’ Medici, matrimonio in cui Vicino aveva avuto gran parte (Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 77); Ascanio della Cornia non faceva parte in modo particolare della cerchia dei conoscenti della casa Farnese ma la sua residenza a Castiglion del Lago ebbe come architetto il Vignola, che aveva lavorato in più occasione con i Farnese e in particolare con Alessandro il giovane per il Palazzo di Caprarola. Federico Zuccari, che con il fratello Taddeo aveva affrescato questo Palazzo (ad ambedue si deve il noto affresco della Hermatena iniziato da Taddeo e completato da Federico dopo la morte del fratello), nel suo Palazzetto Zuccari a Roma, ora sede della Biblioteca Hertziana, il cui ingresso era costruito a somiglianza del cosiddetto Antro dell’Orco di Bomarzo, dipinse L’ascesa al tempio della Virtù, dell’Onore e della Fama, nel quale si vedono alcune piccole figure salire verso il tempio dopo aver superato un drago e un leone che sorvegliano la via di accesso al tempio alla base del monte . Reminiscenza dei versi del Tasso?

[4] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 35.

[5] L’ecclesiastico Giovanni Drouet, nato in Francia nella regione dello Champagne, era entrato a far parte della Curia romana sotto il pontificato di Paolo III Farnese, collaborò con Ugo Boncompagni, poi papa Gregorio XIII, nella preparazione del Concilio Tridentino. Assegnato alla Dataria pontificia insieme con il suo amico Mathieu Cointrel (italianizzato come Matteo Contarelli), anch’egli nato in Francia, ma dopo due anni ne fu cacciato per sospetta corruzione, accusa che fu mossa anche al Contarelli dopo la sua morte. Si ritirò a vivere in un suo possedimento in campagna. Nel corso della carriera curiale ebbe modo di stringere rapporti, tra gli altri, con i cardinali Alessandro Farnese il giovane e Giovanni Francesco Gàmbara, edificatori delle “dimore filosofali” rispettivamente di Caprarola e di Bagnaia.

[6] Il Conti sposò Violante Farnese, sorella di Giulia moglie di Vicino. Nella sua dimora di Poli Conti riprese negli affreschi alcuni temi particolari quale quello della cosiddetta Teoria dei Danzanti, tipici dell’arte voluta dal papa Paolo III di cui era un sincero seguace.

[7] Rimando al mio articolo L’Emetismo di papa Paolo III Farnese: dalla Tuscia a Roma, di prossima pubblicazione sul sito della Fondazione.

[8] Altre fonti riferiscono che i soldati spagnoli si erano attestati nel paese e che alcuni monfortinesi di nascosto si recarono presso l’armata pontificia dichiarando di voler sottomettersi al papa e al re di Francia, ma che una volta che i soldati inviati entrarono a Montefortino furono attaccati di sorpresa dagli spagnoli e sterminati.

[9] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 56.

[10] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 90, il quale sottolinea come il motto fosse stato anche usato da Alessandro Farnese il giovane.

[11] Per tale motivo Vicino riprende l’amico, che per i suoi eccessi amorosi finirà per contrarre la sifilide.

[12] Levino Lemnio (1505-1568), alchimista e medico alunno del Vesalio: tra le sue opere la più conosciuta, pubblicata in numerose edizioni e tradotta in altre lingue, è il De occulta naturae miracula.

[13] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, pp. 50-51.

[14] Achille Bocchi, Achillis Bocchii Symbolicarum quaestionum de universo genere, quas serio ludebat, libri quinque… Bononiae 1555.

[15] Per i rapporti tra il Bocchi, Paolo III Farnese, Alessandro Farnese il giovane e i centri ermetico-alchemici di Bologna, Roma e Genova rimando a Paolo Galiano, Il Palazzo Farnese di Caprarola, note sull’affresco della Hermatena, pubblicato il 19 Marzo 2023 sul sito www.simmetriainstitute.com.

[16] Una dettagliata descrizione in Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo.

[17] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, pp. 109-110.

[18] Voi che pel mondo gite errando vaghi / di veder maraviglie alte e stupende / venite qua dove son faccie horrende / elefanti leoni orsi orche et draghi.

[19] Tu ch’entri qua pon mente parte a parte / et dimmi poi se tante meraviglie / sien fatte per inganno oppur per arte.

[20] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, pp. 114-116.

[21] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 132.

[22] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 114.

[23] Giovanni Guerra, Disegni, 1598, Vienna, Albertina, Graphische Sammlung, https://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/, Max Planck Institute for the History of Science, licenza CC-BY-SA (consultato 01/06/2023). I disegni del Guerra, a cui più volte il Calvesi fa riferimento, riguardano sia il Sacro Bosco di Bomarzo che la Villa di Pratolino presso Firenze (poi Villa Demidoff, ora proprietà del Comune di Firenze), costruita da Francesco I de’ Medici a partire dal 1568. Per una descrizione dell’interessante Villa alchemico-ermetica di Pratolino fatta poco dopo il suo completamento si veda M. Francesco de’ Vieri, Delle maravigliose opere di Pratolino e d’Amore, in Firenze appresso Giorgio Marescotti 1587); una descrizione contemporanea con particolare attenzione ai significati alchemico-ermetici delle costruzioni della Villa: Costanza Riva, Pratolino, Il sogno alchemico di Francesco I de’ Medici, ed. Sillabe, Firenze 2013. Rimando anche ai numerosi saggi di Paola Maresca, in particolare Giardini incantai, boschi sacri e architetture magiche, ed. Pontecorboli, Firenze 2006.

[24] Si veda Paolo Galiano L’Ermetismo di papa Paolo III Farnese dalla Tuscia a Roma sul sito www.simmetriainstitute.com.

[25] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, pp. 122-134.

[26] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 144. Il Palazzo di Soriano, con le gigantesche figure della Fontana Papacqua, è ora Palazzo Chigi-Albani.

[27] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, pp. 149-150.

[28] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, pp. 158-159.

[29] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, pp. 223-226.

[30] Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo, p. 231.